Una relación sentimental atrapada por cierta ilusión que, en este caso, llevaría al fracaso.Un lazo indisoluble rodeado de conflictos individuales y colectivos.

Tiempos cruzados y un reconocimiento que desata y corre velos tendidos, por el autor, para encubrir alguna realidad que espera ser advertida más allá de la apariencia.

La impresión producida por esa verdad inesperada, es la irrupción de un tiempo, detenido, que se escapa y encaja en el presente. Ello sorprende al lector desprevenido y lo invita a seguir huellas y sombras que se extienden hacia atrás y hacia adelante.

Los recuerdos; un espacio de reflexión.

La máquina de escribir y los cuadernos. Una escritura obsesiva, “un medio para no dejar de ser”. Las condiciones de la escritura elegida como un acto de libertad sostenido en el tiempo; la libertad posible.

Las palabras que se esconden y lo que se esconde entre ciclos y entre la memoria y el olvido. El relato se agiganta desde los acontecimientos, sin desatender conceptos que viajan a bordo de la trama.

Un dilema: renunciar al deseo o arriesgar la vida.

Placer egoísta; placer y sometimiento. Erotismo.

Un miedo interno proyectado sobre el mundo exterior.

Lo ideal, lo real, y el tiempo que no es lineal. Una realidad que se mueve en campos de lo imaginario, en terrenos fértiles.

Una búsqueda de la amada desaparecida.

Una relación sexual consentida entre tres hombres y una mujer.El miedo al abandono; simbiosis y locura. Amor caótico.

Quietud y frenesí; estabilidad y zozobra.

La intimidad del individuo condicionada por lo social, por lo histórico. Pautas culturales, límites impuestos. Los “inocentes culpables”.

Una violación, tres hombres y una víctima. Una cuestión de género; la identidad sexual.

La liberación del ser en un mundo hermético.

El laberinto de la decadencia y la suerte echada.

Viajes de hierba. Humo y enajenación.

La cárcel invisible.

La Torre de Marfil y el encuentro mágico.

Parir al otro y escaparse de uno mismo.

El anonimato tan temido; ausencias y falta de reconocimiento. Las negaciones.

Una cuestión de tiempo. La perspectiva de los débiles.

Escepticismo y optimismo.

La perspectiva de la alteridad. Una deuda pendiente.

La militancia; los ideales, el compromiso; la pasión combatiente, una entrega total. La multitud indiferente; la insensibilidad y la apatía ante la barbarie. La desaparición del poder colectivo.

Una cuestión política; la palabra y la acción en tiempos de guerra y en tiempos de la paz impuesta por el vencedor que, en largos tiempos de tregua, se reserva el derecho al uso y goce impune del monopolio de la fuerza, para anular toda posible reacción en rebeldía, toda posible respuesta imaginada ante una realidad, injusta, de exclusión sistemática.

Una historia de amor y hostilidad.

¿Qué representa en tu vida la escritura?

Para mí escribir es como respirar: si dejo de hacerlo, peligro. A los diez años llevaba un diario. A los veintiocho todavía andaba con el cuaderno en la mano. Como ahora. Escribo por nostalgia y por odio, por rebeldía y por indignación. La grieta insondable entre el ser y el deber ser me obligó a ello. En tiempos felices, el amor rellena el hueco. Cuando falta aquel, es un abismo. A veces siento que bajo por la grieta y lo que más me preocupa no es la caída sino percibir que no hay final. Consignar esta sensación es mi propósito.

¿Qué punto de encuentro merece ser destacado entre esa ciencia social, que es el derecho, y la literatura? En Latinoamérica se han dado varios casos de notables escritores que, previamente, pasaron por la universidad y ejercieron la abogacía. Me interesaría conocer tu experiencia personal al respecto y, además, preguntarte sobre el entendimiento y la sensibilidad, dos virtudes que se advierten en esta novela negra.

El derecho es, para mí, la determinación visible del dominio de unos sobre otros. Es la imagen del muro que los aparta. De no existir, los pobres se vendrían encima de los ricos, los subalternos sobre los expoliadores, las colonias sobre los imperios. La democracia, que es su más loado fruto, les hace creer a todos que no hay muros.

Algún día el hombre vivió sin leyes. Ese día debió caminar felizmente a la deriva hasta que fue engullido por un vecino. El que quedó con vida poseyó su mujer. Esta historia del origen del derecho puede ser mi metáfora para ilustrar su punto de encuentro con la literatura. La mujer debió contar la historia y así surgió la epopeya. El antropófago debió inventar la ley para defenderse de otro vecino.

América Latina es conservadora, cree en la ley. Y a la vez es muy liberal, no la toma en serio. Sus escritores son a menudo abogados: Andrés Bello, José Martí, Carlos Fuentes, Octavio Paz…, pero recobran la razón y llegan a la literatura. A menudo, este arribo los vuelve líderes políticos. A menudo, idealistas. Saben que el derecho es injusto y que por eso lo abandonaron, pero quieren que la gente no se mate entre sí. En tal momento surge su literatura: un canto a la libertad. Lástima que a muchos no les guste la música.

Yo empecé a estudiar derecho a los 16 años. El derecho exigía memoria y esta era una de mis pocas habilidades: no olvidar. Mi madre pensaba que tenía que vivir de algo. Una profesión me ofrecía la posibilidad de un trabajo y la seguridad en el futuro. El hachís, el amor y el vino pueden dar lugar a lo mejor o a lo peor, decía Gabriel Matzneff, y en la sociedad en que vivía lo mejor del hachís, el amor y el vino no eran para una persona como yo. Un joven de provincia, sin dinero o apellidos, ni siquiera podía saber de ellos porque eran exotismos de élites. Lo peor, como a cualquier colombiano, ya me esperaba a la vuelta de la esquina sin haberlos conocido. Solo al salir de Colombia, en España y Francia, entendí semejante fatalidad. Entendí que dependiendo de tu origen y de dónde estés, de tu raza y condición puedes tener o no lo mejor de tus propios hachís, amor y vino. En efecto, unos pocos acceden a lo mejor de ellos y a los demás solo les queda el trabajo. Mi madre tenía razón: como la mayoría, yo debía formarme para tener un trabajo. Lo mejor del hachís, el amor y el vino debía reemplazarse por la vida real. El trabajo aseguraba la sobrevivencia. Así lo comprendo ahora. El trabajo es el camino para quienes no quieren el crimen, y yo no lo quería. Tal puede ser el origen de eso que adviertes como entendimiento y sensibilidad en mi novela. El entendimiento es lo que permite aceptar la cruda realidad; la sensibilidad lo que tenemos que postergar por el hecho de afrontarla. La anécdota también puede explicar la proliferación de literatos que buscan escaparse del derecho. Una vez que entiendes, sufres; y cuando sufres demasiado, no te importa no tener de qué vivir. Esta es la paradoja de la inteligencia: ser el origen de la ruina. El antropófago del que hablaba tenía a su mujer. Yo tengo la mía. Con su abrigo, mi literatura puede planear encima de la grieta.

Un hecho que gravita, en esta historia, tiene lugar al inicio de la década del ´70 y, otro, el más trascendente- la Toma del Palacio de Justicia- se produce en 1985. ¿Cómo podríamos describir cada uno de estos dos tiempos –si es que podemos separarlos-, teniendo en consideración una eventual escalada de los diferentes conflictos sociales?

Los años setenta del siglo XX fueron nefastos para las libertades individuales en Colombia. De eso trata la novela que escribo ahora, Murmullos. Una lectura transversal de la historia de Colombia desde la perspectiva de una mujer en tránsito a la muerte en 1979. Su amado, un exiliado de la dictadura argentina (personaje histórico), representa la esperanza en un futuro justo. En los años setenta esto era muy difícil de tener para un colombiano. Luego de varios gobiernos malos, llegó Julio Cesar Turbay Ayala, presidente del 78 al 82: una especie de comerciante de ropa íntima de mujer con una ametralladora encima para asegurar cada venta. A partir de ahí empezó a cocerse la represión que tendría en la Toma y la consecuente Retoma del Palacio de Justicia de 1985 su más terrible clímax. Este camino a los ochentas, este continuum absurdo, es lo que recrea Desaparición. Rotas las apariencias, con este espantoso episodio de la historia nacional quedó bien claro quién tenía y tendría el poder en el país. La ropa íntima cedió el paso a la simple ametralladora. Si durante los años setentas se dudaba de que Colombia fuera una democracia, para el año 1985 no existía duda. No lo era. Tal continuum perdura. Y tampoco es cuestión exclusiva de estas décadas: Colombia nació de rencillas intestinas entre caudillos que tarde o temprano se uniformaron para conservar el poder. Bolívar, Nariño y Santander, otro abogado, fueron generales. En mi familia hubo uno de quien me gustaría escribir una novela: por su acción durante la guerra de los mil días el presidente Rafael Reyes lo ascendió a General y en los años cincuenta del mismo siglo XX su esposa logró que el Estado le otorgara una espléndida indemnización por su muerte a manos de un sicario. La ley había establecido que la acción de los héroes de la patria podría ser reconocida varios años después de su muerte. Dudo que lo mismo pasara o pase con la muerte de un profesor, un médico o un periodista. Y lo peor: hay más dinero de por medio, más intereses, y el poder tiende a centralizar los negocios. Los uniformes pueden tener más soles.

Pobreza, prostitución y narcotráfico. ¿En qué medida se conectan estas realidades de cara al poder político y al poder real?

Desaparición habla de pobreza, prostitución y narcotráfico, es verdad. Y trata de reunir estos temas en espacios como La Luz, que es un bar de lenocinio, o La torre de marfil, que es un edificio a punto de caer donde quieren guarecerse los personajes. Tales metáforas, entre otras de la novela, son para mí las metáforas justas para Colombia. Lugares de encuentro literario de personajes en condiciones extremas. En una escena en La Luz, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia “alternan” (como se dice en el argot de los prostíbulos) con dos prostitutas que intentan mantenerse a flote con su trabajo. Lo simbólico —además de la recreación del reflejo entre los dos grupos— es que en un momento dado todos se identifican con una frase del magistrado Alfonso Reyes a propósito de su trabajo como presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Es un trabajo difícil… Peligroso, sobre todo. ¿Importante? No sé”. “—Este también lo es”, agrega el personaje principal de Desaparición a propósito de su ocupación de trabajadora sexual (otro eufemismo de la civilización). Para mí, la duda iluminada del magistrado al decir que no sabe si su trabajo es importante o no revela la oscuridad más siniestra de nuestra historia nacional. Ni siquiera el presidente de la Corte Suprema de Justicia sabe si su trabajo es importante. La identidad que deriva de esto entre ambos discursos —el del magistrado y el de la prostituta— es entonces un testimonio literario de la realidad del poder. Magistrados o prostitutas desconocen el valor de su trabajo. Solo viven su cuota de vulnerabilidad en realidades como la del narcotráfico. Sus acciones solo hacen parte del maremágnum del poder que no les pertenece. Así, por un instante, las divisiones sociales, económicas, políticas o de género se difuminan para ilustrar lo que Jacques Derrida llamaría los efectos de un Estado Canalla. ¿Y cuál no lo es?

En el marco temporal de la novela y enfocando aquel contexto social, quisiera preguntarte, ¿qué consenso alcanzó la guerrilla en los sectores más postergados y desprotegidos de Colombia y, qué adhesión cosechó Pablo Escobar, en esa misma franja?; si mal no recuerdo, García Márquez habría reconocido algunos méritos en la figura de Escobar, ¿estoy en lo cierto?

La guerrilla tuvo asidero en la población colombiana. Maquetalia (un proyecto de repúblicas independientes) no fue solo fruto del poder de las armas. La gente creyó en un modelo político por fuera de los eternos partidos, corruptos y estériles. Sobre todo en el campo, muchos confiaron en esta vía. Si la revolución cubana había tenido éxito y las revoluciones centroamericanas podían triunfar, lógico era iniciar un cambio en Colombia. Por su parte, el narcotráfico, con todo y su violencia, tampoco avanzó al margen de la gente. Pablo Escobar hizo presencia allí donde el Estado faltaba. Gracias a él muchos pudieron tener agua potable, un parque o una casa. Varios de los beneficiados por su generosidad le dejan hoy una vela en la tumba por el favor recibido. Por él, el cementerio de Montesacro es lugar de peregrinaje. Ambas “iniciativas” pusieron en tela de juicio un modelo político con boquetes inmensos de injusticia. La realidad era entonces más amplia que los discursos políticos y estos no fueron exactamente un embudo. Un gobierno legítimo hubiera encauzado estos fenómenos hacia una reforma del Estado, asimilando las nuevas fuerzas. Como había sucedido en otros países, ese pudo ser el momento para ampliar lo que se consideraba la democracia. No obstante, el dominio de Estados Unidos en la zona, la paranoia de los militares frente al comunismo, la incompetencia de la guerrilla para concretar su propuesta y una burguesía tradicionalmente estúpida, sin más interés que su ganancia inmediata, llevaron a esta guerra incruenta que desde entonces no se detiene en Colombia. El resultado son casi seis millones de víctimas, contadas solo desde los años ochenta del siglo anterior y en peligro de aumentar en este. Cada uno de los poderes en conflicto encontró su respectiva mina y ya nadie pudo contenerlos. Presidentes como Guillermo León Valencia, Virgilio Barco o Andrés Pastrana brillaron por su incompetencia; Alfonso López Michelsen, César Gaviria o Álvaro Uribe sirvieron de estrategas del sistema excluyente y corrupto y aseguraron su permanencia. Mi novela Desaparición indaga en esta cloaca y trata de reconocer, allí en la inmundicia, el valor supremo de la libertad.

¿Qué errores habría cometido el poder político, en su enfrentamiento con el narcotráfico y, qué nivel de connivencia debería reconocerse entre las instituciones del Estado y el cártel de la droga durante los años ´80 y ´90?

Dudo que en esa época haya habido un “enfrentamiento” con el narcotráfico. Hasta que Estados Unidos se dio cuenta de la cantidad de dinero que se le salía de sus fronteras, el narcotráfico no fue un problema. Los narcotraficantes eran aceptados socialmente y poco a poco adquirían un lugar en la sociedad. Los políticos de todos los pelambres se aliaban con ellos. Los presidentes escuchaban sus propuestas. Carlos Lehder y Pablo Escobar buscaron pagar la deuda externa y López Michelsen y Belisario Betancur (el presidente de Desaparición) rechazaron la oferta. El Estado mismo no podía convertirse en un estado narcotraficante, dijeron. De nuevo estaban de por medio las apariencias: era mejor la ropa íntima a nada. Con decisiones como esta Colombia se volvió el campo de sangre que es hasta hoy en día. Su “dignidad” civil le ha costado todos esos muertos que a Estados Unidos le tienen sin ningún cuidado. Lehder y Escobar pasaron a la historia como delincuentes y no como nacionalistas con un proyecto para el país. La Independencia es una palabra del siglo XIX. El Fondo Monetario Internacional cuenta con deudas irredimibles que no tienen qué ver con ella. No quiere que a un Estado le dé por volverse autónomo, pues se le acaba el negocio. En general, el sistema financiero es el gran intelectual del capitalismo y también prefiere la sangre a la disminución de réditos. Poco a poco se fue consolidando entonces el camino más lógico para el orden internacional: asegurar el capital donde siempre había estado y perseguir por todos los medios posibles cualquier fuga. Manuel Antonio Noriega fue detenido en Estados Unidos, se inició el Plan Colombia como estrategia contra el comercio de drogas y los narcotraficantes empezaron a acordar sus penas con el gobierno norteamericano devolviendo dinero o revelando rutas. Las famosas “instituciones” que preservó Betancur en 1985 se permearon con lo que quedaba del negocio en Colombia y la guerra se consolidó como mecanismo efectivo de división de beneficios entre los distintos sectores de poder. Al respecto no puedo dejar de pensar en un paralelo histórico: España se enriqueció con la Conquista; Portugal, Inglaterra o Francia con la piratería o el comercio de esclavos; Estados Unidos con la expoliación del patio de atrás. A Colombia se le apareció un negocio como esos, pero los imperios defienden su poder frente a las colonias periféricas. De ellas viven. Lo de la Independencia, de nuevo, es parte de la historia occidental y se queda en el siglo XIX. Puro romanticismo. Si no pueden jugar en las grandes ligas, las ex colonias deben conservar su puesto en la categoría de las pequeñas. Carecen de las armas necesarias para subir de categoría. Con ellas, hasta última instancia griegos y romanos controlaron sus territorios, como Francia e Inglaterra en África y Asia. En el Norte de Europa se acumula el gran capital y Estados Unidos o Israel sí saben de armas. ¿Quién quiere a alguien más en el juego del dinero occidental?

¿Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cómo se desempeñaron en aquellos años de tanta tensión social? ¿Y, cómo operaban, entonces, los medios de comunicación?

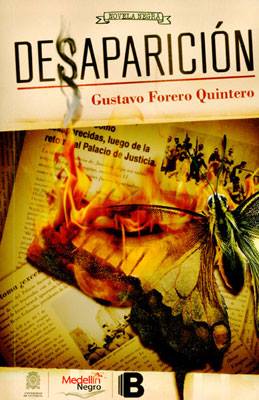

La Toma del Palacio de Justicia de 1985 en Colombia que recreo en Desaparición puede ser una foto instantánea de las condiciones en que se encuentran los famosos poderes de Monstesquieu en este país, lo mismo que del consabido cuarto poder de nuestro tiempo: los medios de comunicación. Entonces el poder Ejecutivo reveló su sempiterna subordinación a las Fuerzas Armadas; el Legislativo, su ineficacia y útil mutis por el foro de la democracia; y el Judicial, su condición de rama subordinada a las otras dos. En tales circunstancias, la Ministra de Comunicaciones para la época, la inefable Noemí Sanín (candidata presidencial en 1998, 2002 y 2010 gracias a sucesivas lipoesculturas y rinoplastias) dispuso la transmisión de un partido de fútbol en reemplazo de la difusión de lo que estaba sucediendo en el Palacio. Creo que más claro no canta un gallo. De verdad que es una instantánea. Las llamas posteriores del edificio solo ofrecen matices de color. Esto se ve en la portada de Desaparición. Para volver al tema del derecho, esta foto permite confirmar mi tesis de que no hay democracia en Colombia. Ya no creo eso de que existen democracias imperfectas que van mejorando con el tiempo, como el vino de Matzneff. Las democracias en construcción se parecen a la utopía del orden comunista. Esto no mejora. Y no es que yo sea pesimista, es que desde Montesquieu la República implica equilibrio entre poderes que en el caso colombiano no existe. Ni en esa época ni ahora. Si no hay tres poderes horizontalmente constituidos sino jerarquía vertical, ¿a qué teoría del Estado nos remitimos? El mundo moderno tiende a la horizontalidad o, por lo menos, a la organización hexagonal del sistema: pocos arriba, pocos abajo y una gran masa en medio. Esta era la ilusión de Kant, Weber o Hegel. La revolución de la que hablaba Marx era el sueño de acabar con la división piramidal de la sociedad burguesa. Las admiradas democracias occidentales son una imagen contemporánea de esto. Persistir en una organización de aparente democracia es postergar los ideales de este Occidente republicano. La democracia formal es hoy por hoy tan perjudicial como la pobreza generalizada, la corrupción del Estado, la inutilidad de los entes de gobierno o la prevalencia de intereses económicos por encima de la vida de los ciudadanos. Un país donde los Derechos Humanos son una campaña publicitaria de las fuerzas armadas es un país vertical. Si pudiera literaturizar esto contaría lo siguiente: desde hace años Colombia está de cabeza y un dios oscuro la sacude tomándola de las botas. Al zarandearla caen monedas, ropa, sueños, linternas o niños y algunos recogen lo que más les interesa. Es necesario poner las cosas en orden: ponernos del derecho.

¿Qué niveles han llegado a registrar, oficial y extraoficialmente, las desapariciones forzadas de personas, antes y ahora, en Colombia?; ¿estas desapariciones se advierten más en los centros urbanos?

El tema de la desaparición en Colombia es un tema tabú. Pocos se atreven a hablar de él y los que lo hacen, o lo hacemos, debemos contar con las más curiosas fuentes y atenernos a las más inesperadas reacciones. La US Office habla de 50.000 desaparecidos; la ex senadora Piedad Córdoba en 2010 habló de 125.000; el Instituto de Medicina Legal de casi 39.000 en tres años (de 2007 a 2010) y la Fiscalía de 250.000. Estos son registros distintos como distinta es la fuente que los establece: desde la Fiscalía General de la Nación hasta las organizaciones no gubernamentales o la ONU. Desde personas determinadas hasta instituciones. La cuestión es confusa. Lo mismo que el origen de la población desaparecida. Asfaddes, Asociación de Familias de Desaparecidos, inspirada en las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, inició su tarea buscando a unas 7.800 personas desaparecidas en lo corrido de 1977 a 2004. En 2005, 839 personas más desaparecieron y la Asociación no obtuvo mayor respaldo en su tarea. Por su parte, según la Comisión Colombiana de Juristas, los posibles responsables de estas desapariciones son agentes del Estado, grupos paramilitares y guerrillas. Sin embargo, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo se le atribuye al Estado la mayor responsabilidad en los casos de desaparición forzada y, en un menor porcentaje, por perpetración directa de agentes estatales. Solo hasta el año 2000 se estableció en el país la Desaparición forzada como delito. En los años setenta y ochenta del siglo XX predominaron las desapariciones forzadas en el sector urbano; mientras en los noventa repuntan las desapariciones colectivas en zonas rurales. La situación es crítica y por mi parte solo intento solidarizarme con todas esas familias que viven el suplicio de no saber del paradero de un ser querido. Diariamente pueden desaparecer 34 personas en Colombia y no existe una política oficial decidida a solucionar el problema. Me pregunto si alguien se daría cuenta si el presidente desapareciera un día de estos.

¿Qué aceptación tienen, en la sociedad colombiana, las preferencias sexuales no convencionales y, qué legislación ampara la identidad sexual de esas minorías?

No soy un especialista de este tema, pero sé que no es fácil tener “una preferencia sexual no convencional” en Colombia, como dices. De hecho al leer la pregunta advierto cierto desarrollo intelectual y “civilizado” del tema, lo que para un contexto como al que alude mi novela Desaparición constituiría algo así como esos exotismos de los que hablaba arriba a la hora de tener que defenderse de lo peor. Colombia no es tan sofisticada. Una preferencia sexual no convencional es un eufemismo: aquí se habla de maricones o tortilleras, travestis o pervertidos, putas, chulos y gonorreas. El idioma da para mucho cuando de denigrar a una persona se trata. A esto alude Desaparición: a la denigración de un ser humano por su opción sexual, y a algo peor: el “ninguneamiento” social, el anonimato y, con frecuencia, la eliminación física de quien ose ser distinto. Ser diferente en Colombia es razón para morir, o peor, para hacer parte de la lista de una masacre (los conceptos jurídicos siempre se quedan cortos). La imagen del país como fosa común que ha dado la artista Doris Salcedo es justa. Tanto como su grieta, que establece la propia división de mundos. Yo me pregunto todavía qué hay que ser para conservar la vida en mi país. Ser diferente no es solo tener una preferencia sexual no convencional, como dices. Una mujer es violada cada media hora; un niño es abusado cada hora. La comunidad de personas de la tercera edad es de las más afectadas por el virus del SIDA. El desconocimiento generalizado de esta epidemia y de los modos de prevenirla es una regla que termina por igualarnos a todos en el sufrimiento. Esto trasciende la idea civilizada de los derechos de las minorías sexuales. Al Estado poco le ha importado el tema y el condón ha sido atacado por ciertos gremios oficiales como origen del libertinaje. Lo mejor del hachís, el amor y el vino se ve poco por estos lares. La Procuraduría General de la Nación, liderada en este momento por un hombre al que llaman El Inquisidor, ha impulsado una investigación acerca de los “Estilos de vida de los jóvenes y las necesidades de educación sexual”. Pese a sus supuestos objetivos filantrópicos, y conociendo su filosofía, su ánimo puede ser el de controlar estos hábitos, evitar las uniones libres, prevenir la homosexualidad o asegurar los matrimonios heterosexuales. Creo imposible que semejante burócrata se interese porque la población afrodescendiente carezca de servicios médicos en Quibdó, Chocó (región olvidada del Estado), o los indígenas tengan un promedio de vida de 35 años. De ahí en adelante un holandés podrá hacerse una idea de lo que significa la libertad sexual en Colombia. Escoger una pareja puede ser tan peligroso como salir en la noche, pertenecer al Partido Comunista o hablar de Derechos Humanos. Por eso muchos escogen el matrimonio católico, la heterosexualidad y la promiscuidad propia del machismo latino que siempre garantiza el reconocimiento social. La elección de la carrera religiosa o el Ejército pueden ser otros caminos para saldar cuentas con las bajas pulsiones. Tantos curas y militares no salen de la nada. Por su parte, la Seguridad Social o la Administración de Justicia aún se desenvuelven en términos de moralidad e inmoralidad. Los hospitales se niegan a realizar el aborto a niñas violadas a pesar de que hay una norma que lo permite (aún hay detractores empeñados en cambiarla, el Procurador entre ellos); los jueces se consideran “inhibidos” para juzgar casos de abuso de niños y la Personería o el Instituto de Bienestar Familiar se quedan cortos averiguando casos de esclavitud y violaciones a menores. Los niños de comunidades indígenas son regalados para que “tengan una mejor vida” que la que les espera en su hábitat; las niñas indígenas se “casan” a los once años y algunas son sometidas a la ablación. La prostitución infantil pulula en ciudades como Cartagena o Medellín. Efraim Medina, uno de los escritores cartageneros más interesantes de los últimos años, denuncia casos como estos en beneficio del turismo internacional y Fernando Vallejo, por el contrario, hace una apología de la pedofilia en Medellín como gusto natural de una élite aburrida y sin sentido. Los vínculos entre el derecho y la literatura vuelven a aparecer como un tema del escritor contemporáneo y como uno de mis temas no solo literarios sino también de investigación académica. Al respecto he escrito el libro La anomia en la novela de crímenes en Colombia, donde me detengo en el análisis de casos extravagantes de discriminación sexual en la comunidad wayuu del Departamento de La Guajira, donde las mujeres son cambiadas por objetos; o de la moral sexual de los paramilitares en medio del conflicto. La literatura permite también estos acercamientos a la injusticia. En un momento dado hablo de anomia sexual para explicar casos aberrantes como la apología del masacrador, encarnación del macho colombiano, y lo describo en función de un proyecto político como el Ejército de los Traquetos que en su momento apoyó una candidatura presidencial. Todo esto y mucho más es lo que está de telón de fondo de la novela Desaparición y, en general, de mis trabajos literarios y académicos.

¿Qué postura encontramos en el clero colombiano, en lo que hace y se refiere a cada uno de los importantes problemas que giran alrededor de esta novela?

La Iglesia ha cumplido distintas funciones en relación con los conflictos sociales en Colombia. Por una parte existen sacerdotes que cumplen funciones conciliadoras. Sacerdotes que, por ejemplo, se afiliaron a la Teología de la Liberación en los años setentas y buscaron un cambio social. Una fracción que impulsó la revolución en Colombia y tiene en el padre Camilo Torres un insigne representante. De estos, muchos fueron, y lo son aún, perseguidos y asesinados. Torres escogió la guerrilla y aún hoy algunos preguntamos por las circunstancias de su muerte y el lugar donde se encuentran sus restos. Por otra parte, un sector del clero ha sido motor de discordia nacional. La tenebrosa línea represiva de la Iglesia de los años cuarentas del siglo XX tiene actualmente sus representantes. La condena pública al aborto, la eutanasia o el matrimonio gay hace parte de esta línea dura. Yo prefiero creer que jesuitas como Javier Giraldo son más que los curas que azuzan la guerra por razones morales. En la mesa de negociación del gobierno con las guerrillas en La Habana tiene asiento la Iglesia. Sin duda los sacerdotes constituyen un colectivo determinante para la solución o agravación del conflicto. En general, los Acuerdos de Paz son una muestra de los caminos hacia algo mejor. Mi nueva novela, Murmullos, representa una reflexión en torno a estos caminos, en la libertad religiosa y de todo tipo. Espero terminarla a finales de este año y, si los editores lo permiten, publicarla a lo largo del próximo. La denuncia de la barbarie es un primer paso para su superación.