UNA BIOGRAFÍA DEFINITIVA

En ese monumento inacabado, contradictorio y, pese a todo, brillante dedicado a Flaubert (El idiota de la familia), Sartre se pregunta qué se puede conocer de un hombre; con la condición de acceder a documentos, cartas y testimonios, Sartre no duda en responder: todo. La presente biografía confirma en toda su extensión la hipótesis sartreana y es, en este sentido, definitiva; ni una hagiografía, al estilo de la de Ernest Jones, y con un aliento trascendente y erudito más ponderable que la de Peter Gay, más informativa que reflexiva.

A diferencia –para fortuna del lector- de su también memorable Jacques Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento (F.C.E., 1994), en esta oportunidad Roudinesco no se entrega a un tedioso y accidentado paseo por los bosques de la genealogía, sino que tras una breve y necesaria alusión a sus ancestros y a la formación académica de sus primeros años arriba a la célebre carta remitida a Wilhelm Fliess, fechada el 15 de octubre de 1897, que se puede leer como el acta oficial de nacimiento del psicoanálisis y en la que Freud deja asentada la brillante intuición que lo conduce a comparar el destino de la neurosis de fin de siglo con el de un héroe remoto de la tragedia griega: “Cada uno de los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así, y ante el cumplimiento de sueño traído aquí a la realidad retrocede espantado con toda la carga de la represión que separa su estado infantil de su estado actual.” Junto a ello, Freud, de inmediato, suma a su construcción la figura del melancólico príncipe Hamlet y refuerza su línea conceptual: “¿Cómo explica su vacilación en vengar a su padre con la muerte de su tío? (…). No lo justificaría mejor que por la tortura que le depara el oscuro recuerdo de haber meditado la misma fechoría contra el padre por pasión hacia la madre.” Pueril siempre ha resultado el argumento de refutación consistente en señalar las diferencias de grado y de matices entre el Edipo de Sófocles y el de Freud; en efecto, los dos son disímiles, pero a costa de forzar el sentido del texto original, Freud instituye el psicoanálisis; el precio de la refundición, pues, valió holgadamente la pena. A partir de allí, Freud edifica la trilogía consagrada al sueño, a los lapsus y a los actos fallidos: La interpretación de los sueños, Psicopatología de la vida cotidiana y El chiste y su relación con el inconsciente. Andando el tiempo, Freud ensayará un desplazamiento de importancia fundamental para la doctrina: el sujeto ya no será simplemente un Edipo transmutado en Hamlet, sino que tomará las formas de un Narciso que contempla su imagen sobre un espejo de aguas hasta morir a causa de ello; vale decir, el deseo permanente del hombre de destruirse a sí mismo destruyendo al otro; como bien señala Roudinesco (p. 191), las dos contiendas bélicas le dieron la razón ampliamente a Freud.

Si hay dos hombres que ejercieron un influjo central y casi excluyente a lo largo del siglo XX (y que se extiende, sin duda, hasta nuestros días), esos hombres son Karl Marx y Freud: el uno –resumiendo grosso modo y en sumarísima nota- advierte que el hombre está condicionado por el concepto de clase, el otro revela que el sujeto no es, como ingenuamente cree, el amo de su dominio, sino que está uncido al carro de su inconsciente. La sustancial diferencia entre ambos supo señalarla, de manera irreemplazable, Alberto Moravia, el eximio novelista italiano: “[Freud] es el único que permite acercar, confrontar y representar el objeto sexual sin caer ni en el pornografía ni en el moralismo. Mientras que Marx escribía muy mal, Freud era un gran escritor.” No en vano, en el mes de julio de 1930, la ciudad de Frankfurt le concede el premio Goethe por su contribución a la literatura y a las artes, distinción que, a no dudar, debe haber recibido con sensaciones encontradas: jamás obtuvo el Nobel por haber enriquecido las ciencias médicas (como él anhelaba), pero, por otro lado, siempre se sintió heredero de Goethe. En efecto, ya en la quinta línea de su biografía Roudinesco afirma una verdad incontrovertible: “Freud dedicó la vida a escribir”. En consecuencia y a lo largo del tiempo, las contribuciones recíprocas entre literatura y psicoanálisis han sido y siguen siendo innumerables: desde la primera novela escrita por un autor excepcional hondamente interesado en el psicoanálisis (La conciencia de Zeno, del italiano Ítalo Svevo) hasta los experimentalismos de vanguardia que siguen abrevando de la gramática de los sueños descifrada por Freud. Si la primera intuición freudiana se inspiró en personajes literarios, el psicoanálisis pagó esa deuda con creces a la literatura: a partir de Freud, el arte de la ficción, como era previsible, dio un giro de ciento ochenta grados y se refundó.

Una definición precisa de Roudinesco (p. 313) echa preciosa luz en torno al sinuoso itinerario freudiano jalonado por la genialidad, las contradicciones, disputas, desavenencias y una inevitable cuota de arbitrariedades: Freud es un descendiente directo de la Ilustración, dedicado con apasionado afán a descifrar los enigmas de la psique y, a un tiempo, siempre dispuesto a desafiar “las fuerzas oscuras propias de la humanidad para iluminar su poderío subterráneo, a riesgo de extraviarse en ellas.” Tal vez por ello, El malestar en la cultura deber ser, por exquisita paradoja, uno de los libros más oscuros, pero también más luminosos, de toda la bibliografía freudiana. Uno de los impecables aciertos de la biografía de Roudinesco es desalojar a Freud de ese deshumanizado espacio consagrado por el prototipo (un pensador puro y ajeno a las turbulencias del alma) para resituarlo en la tradición a la que perteneció con pleno derecho: la del Sturm und Drang: la tempestad y la pasión sobre las que se asentó una existencia sacudida por todos los vientos que hacen del sujeto humano el más feliz y el más desdichado de todos los animales que pisan la Tierra. Tempestad y pasión que, sin embargo, como aclara cumplidamente Roudinesco, no lo condujo jamás a mantener relaciones con su cuñada, Minna Bernays (maledicencia de baja estofa que echa a rodar Carl Gustav Jung: primero admirador, después colaborador, y por último enemigo declarado), sino más bien a sostener una conducta, al menos en el plano de la intimidad, de singular abstinencia. Como señala Roudinesco (p. 330), si hay alguien que no aprovechó la revolución sexual que él mismo había creado en la sociedad occidental, ese fue el propio Freud: el melancólico destino de los pioneros, se podría agregar.

Con Moisés y la religión monoteísta (una obra más cercana a la novela que al ensayo científico y que, de hecho, estuvo inspirada en la tetralogía de Thomas Mann, José y sus hermanos), Freud retorna al tema de los orígenes retomando la teoría de los dos Moisés (uno que surge de las tribus beduinas instaladas en el país de Madián y el otro originario de Egipto) ligando, de esta manera, el destino del judaísmo al del cristianismo. Ahondando en los orígenes de Moisés, de modo inevitable Freud profundiza en sus propios orígenes, en su propia e intransferible pertenencia. Como indica Roudinesco (p. 430), si el psicoanálisis es, en gran medida, una judeidad de la diáspora es porque Freud era, principalmente, un judío de la diáspora, lo que equivale a decir: un judío universal, antisemita por antonomasia y renuente a creer en la tesis sionista merced a la cual los judíos hallarían una solución al antisemitismo por medio de la conquista de la Tierra Prometida.

Prácticamente, Roudinesco no deja tema freudiano por tocar: desde su cálida admiración por Thomas Mann pasando por sus disidencias, su relación con sus hijos y esposa, su adicción a la cocaína, su fecundo recorrido teórico y clínico, su estoicismo para soportar la friolera de veinticinco operaciones hasta su exilio final en Londres acosado por la barbarie nazi. Pero las palabras con que finaliza el cuerpo central de su biografía (p. 464) merecen citarse textualmente: se dirige al crematorio de Golders Green, en Londres, se detiene junto a la crátera griega que conserva las cenizas de Freud y concluye que fue, es y “aún seguiría siendo, durante mucho tiempo, el más grande pensador de su tiempo y del nuestro.”

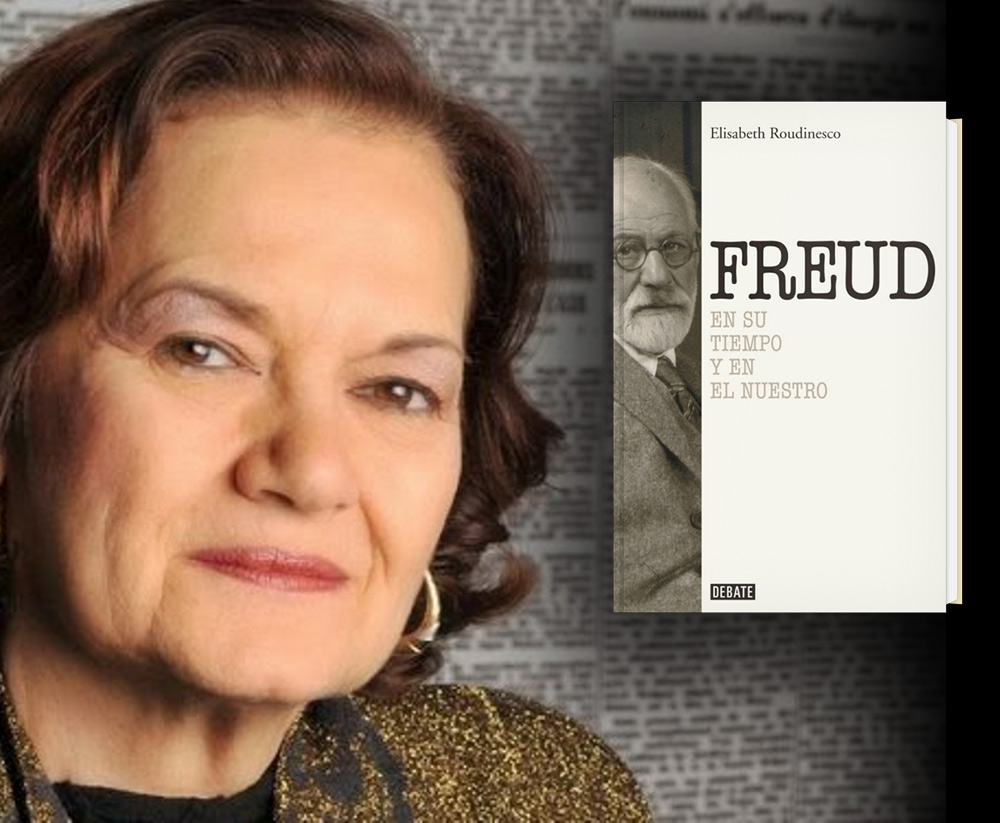

Freud en su tiempo y en el nuestro

Elisabeth Roudinesco

Debate

619 páginas