Miguel Espejo es poeta, narrador y ensayista jujeño, entre sus libros de poemas se encuentran Fragmentos del universo (1981), Mundo (1983), La brújula rota (1996), que ha merecido el Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires y el Regional de literatura de la Secretaría de Cultura de la Nación; entre sus ensayos, filosóficos y literarios, pueden destacarse El jadeo del infierno (1983) sobre Malcolm Lowry, La ilusión lírica (1984) sobre la obra de Milan Kundera, y Heidegger. El enigma de la técnica (1988). Su novela El círculo interno (1990), de la cual a continuación de la entrevista ofrecemos un fragmento, es un viaje despiadado al interior de un ser humano aislado en un mundo que le resulta ajeno; allí, en ese círculo desesperado y sagrado al mismo tiempo, reinan la soledad, la disolución, el extravío. Entre salvaje -o furiosa- y refinada, la novela, profundamente escatológica, se hunde en un cuerpo que orada los resquicios más ininteligibles de la existencia y nos hace atravesar sus páginas desde un rechazo que no es más que el del propio desmembramiento, el del propio caos en comunión con el mundo. Así, su obra toda articula una poética que desde el lenguaje extiende sus brazos al vacío, sabiendo de la imposibilidad de asir la cosa, pero tiñéndola de un color, de una luz, que permite al menos espiarla, imaginarla, o nombrarla aunque más no sea intermitentemente.

Para dialogar con Miguel hay que saber deslizarse; charlar con él es saltar, o mejor, cruzar puentes; de la literatura a la filosofía, de la filosofía a la religión, de la religión al cosmos y desde él a los misterios del universo que inexorablemente desembocan en el abismo de la ignorancia esencial, o el del enigma del mundo. Que el naufragio nos devuelva las sombras.

Para empezar, quisiera citar dos fragmentos de tus poemas “Universo” y “Lisboa revisitada”: “Quien dice yo / casi no sabe de qué habla”. Y: “Quien se acerca a la distinción / entre la verdad y la mentira / tarde o temprano pregunta ‘¿quién soy?’ / y se pierde en un laberinto”. ¿Cuál sería ese pedacito del que podrías hablarnos sabiendo? ¿Cuál es el laberinto de Miguel Espejo?

Siempre resulta un poco arriesgado para el propio autor intentar teorizar sobre poemas ya escritos, porque en esa teorización intervienen factores y aspectos que no estuvieron presentes en el momento de su elaboración. Señalados estos límites, creo que en ambos poemas está presente, sobre todo, la conciencia cósmica, aquella que adviene al ser humano, en algún momento de la niñez (en mi caso fue entre los cuatro y los cinco años), y que lo llena de zozobra ante el descubrimiento de su identidad provisoria: ¿por qué soy este ser y no otro? Los dos fragmentos citados están separados entre sí por más de treinta años y ambos reflejan mi distancia con el psicoanálisis, o con cierta forma de psicoanálisis, que parte de la convicción de que el ser humano es inteligible. Yo sospecho, por el contrario, que él es quien sostiene el enigma del mundo, ya que es el único que comprende que él forma parte de ese enigma. Hay una percepción de larga data, un trasfondo socrático en todo esto, acerca del hecho de saber que no se sabe. En uno de mis poemas breves, cuyo título es justamente “Sócrates”, hago un desplazamiento sobre esta cuestión: “el delito de saber que no se sabe / es el delito de ser hombre”. El reconocimiento de que no se sabe, a veces, permite un punto de apoyo, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos abre simultáneamente al despojamiento de las certezas y a una nueva forma de comprender y comprendernos. Lo que se sabe, siempre reposa sobre una ignorancia esencial, aun cuando a las llamadas ciencias sociales les cueste admitir esto, y mi laberinto, con sus particularidades, no es muy diferente al de cualquier otro hombre. ¿Nuestra identidad no sería acaso lo que está en el centro del laberinto, tomado el Minotauro como una metáfora, una metáfora casi surrealista, es decir, aquello que si es encontrado sólo es para su liquidación y su exterminio?

Tu obra aúna poesía y filosofía en una línea en la que parecieran volverse una. ¿Cómo concebís esa articulación? ¿Podría pensarse a la filosofía como una forma de la poesía, o más bien viceversa?

Antes del primer gran sistema del pensamiento filosófico, construido por Platón, fundador de la Academia, maestro de Aristóteles y de muchos otros, la filosofía se expresaba por medio de poemas. E incluso antes de la protofilosofía estaban los mitos. Muchos de los libros fundamentales, en el sentido de fundadores, han utilizado la poesía para su desarrollo. Desde el Tao-Te-King a la Biblia, del Corán al poema de Parménides, estos textos exploran el amplio territorio del asombro, de donde surge la filosofía, según los presocráticos. A mí me interesó sobre todo recuperar esa zona donde se mueve el pensamiento fugitivo y no el sistema; el aforismo y no el tratado; la metáfora y no el apotegma. No es casual que yo haya decidido abrir mi primer libro publicado de poemas, allá en México, en 1981, Fragmentos del Universo, con un poema intitulado “Corán”: “Nos sentamos a orillas de un río / para ver pasar el cadáver / de nuestro enemigo, / pero, detrás de él / pasa también nuestra vida.” El propósito, en el caso que haya habido claramente un propósito, fue convocar esos grandes espacios del espíritu donde se producen los encuentros de voces provenientes de muy diferentes lugares, pero que tienen en común revelar el estupor de existir. Sin embargo, debo aclarar que mis ensayos filosóficos no utilizan la expresión poética, aun cuando por momentos la bordean. Más bien se limitan a indagar una problemática con los medios expresivos que el tema requiere; por ejemplo, en Heidegger. El enigma de la técnica o en “Bataille: la cumbre del no-saber”. Por otra parte, creo que en mí, la filosofía y la poesía se cruzan en más de un aspecto, no exclusivamente por el nivel reflexivo que pudiera tener mi poesía, sino por el mito, sustrato de ambas. Aunque tengo muy claro que estos géneros, por así llamarlos, no se confunden. Estaría mal identificar a Ser y Tiempo con La tierra baldía. Lo que sería enriquecedor es tender puentes entre una obra y otra. Esa tarea con frecuencia requiere del impulso creativo más que de la especialización del conocimiento, del desprejuicio más que del saber codificado.

Dice “El poema”: “No hay nada que el poema / no haya dicho veladamente. / Le falta precisar / lo indecible”. Y también leemos en “Angustia”: “con los brazos en cruz / corriendo / desesperadamente / hacia una página en blanco / para expresar / lo inexpresable”. ¿Cuál es para vos el consuelo que el poeta tiene ante lo inexpresable?

El que tiene todo hombre: rezar ante un altar vacío. En esta época marcada por torrentes de superficialidad, yo he tratado de lograr, aunque sólo fuere por su faz negativa, que la poesía conserve algo de lo sagrado que la nutría. Desde una posición, si se quiere, más emparentada con el budismo (religión que no he estudiado), que desde el monoteísmo triunfante, triunfante hasta que Nietzsche anunció, después de Hegel, “la muerte de Dios”. Es un fenómeno que está en el centro del desarrollo de la técnica y del saber científico, a pesar de los millones de devotos que siguen poblando el planeta.

Por otra parte, el recorrido histórico que puede hacerse a partir de la Ilíada, de la Odisea y posteriormente, de la tragedia griega, revela que en sus comienzos, ya estaba una de las cumbres de la epopeya y de la poesía dramática. La poesía lírica sigue un desarrollo mucho más sinuoso, al punto que en uno de sus “Proverbios del Infierno”, William Blake sostiene que “los caminos rectos son los caminos del progreso, pero los caminos sinuosos, sin progreso, son los caminos del genio”. La poesía lírica, después de haber explorado muchas de las instancias que tiene el hombre en su confrontación con el mundo, ha desembocado, al igual que gran parte de las expresiones artísticas de fines del siglo XIX y comienzos del XX, en una poética del silencio. Mallarmé constituye una piedra angular en este proceso. El silencio nos ha dado una doble dimensión: la comprobación de que cualquier cosa que se dice es insuficiente y, al mismo tiempo, un horizonte hacia donde debe dirigirse la palabra poética.

¿Es la poesía un lugar o un estado?

¿Un lugar o un estado? En principio, la poesía de nuestro tiempo es el no lugar por excelencia, aquella zona de donde todos los sitios son desplazados, una zona que no es un territorio, sino el afuera esencial. ¿La situación del ser humano no ocurre acaso afuera del paraíso para la concepción judeo-cristiana que ha modelado mucho más de lo que se creyó a las religiones laicas? Si la poesía es fiel a la palabra que la anima y a la condición que expresa, debe situarse fuera de los sistemas políticos y sociales, puesto que su riesgo, su desafío, es ver mucho más lejos que estos sistemas. No sólo debe intentar situarse fuera de los acontecimientos históricos, sino incluso fuera de la corteza terrestre. La expresión de Antonin Artaud resume muy bien esta problemática: “Estoy en la luna como otros están en su balcón”.

En cuanto a si la poesía es un estado, diría más bien que son instantes. No se puede vivir en un estado poético, como Santa Teresa tampoco pudo hacerlo en un estado místico. Son experiencias, reveladoras o no, que suceden muy acotadas en el tiempo.

¿Dónde surge, en vos, la escritura?

Creo que la escritura, no solo en mí, surge de una experiencia traumática, como el arte en general, por otra parte. Levinas sostuvo que el origen del pensamiento, de la reflexión, del uso de la palabra, se encuentra en un remoto hecho doloroso que nos impulsó a pensar. Cuando hace veinte años leí esa respuesta, que se encuentra en Ética e infinito, tuve de pronto un recuerdo fulgurante de algo que me había sucedido a los cuatro años y supe, en una especie de revelación, que al menos parte de mi escritura surgía de esos alaridos que yo daba mientras presenciaba cómo le pegaban a mi niñera. Digamos, entonces, en un marco general, que la escritura o la necesidad de expresarse artísticamente surge de una violenta confrontación con el exterior. Es un registro de la violencia. Después de este punto inicial surge de muchas maneras, como esos ríos de montaña que van alimentándose de pequeñas caídas de agua, de pequeños arroyos, de hilos semejantes a senderos, meandros que terminan por constituirlo.

Por eso es que el amor, la contrapartida de la violencia, ocupa un espacio tan grande y tan importante en la poesía lírica; sin embargo, tengo el convencimiento que desde Safo hasta nuestros días, para la poesía, ha sido más importante la carencia del amor que su concreción.

Dice tu “Homenaje a Ginsberg”: “estar solo / no es la soledad / es apenas lo indecible”. La soledad es, también, uno de los principios que rige El círculo interno. ¿Qué es para vos la soledad? ¿Cómo te llevás con ella? ¿Pensás que es un estado necesariamente ligado a la figura del escritor?

Yo creo que habría que pensar a la soledad en términos de civilización y no exclusivamente ceñida al espacio de la escritura. En la novela El círculo interno desarrollé dos puntos culminantes de la soledad: la masturbación y el suicidio. El argumento de la primera parte, ese sustituto de Cristo que se inmola en una ciudad vacía, se me ocurrió el mismo día que el hombre llegaba a la luna. Yo estaba en la ciudad de Córdoba y todos estaban pendientes, ante sus televisores, de este alunizaje. A mí me parecía que la salida técnica era un insulto frente a la pérdida del sentido de la vida del hombre. Mientras me paseaba solo por esa ciudad cautivada por la hazaña espacial se me ocurrió la contrapartida: el viaje hacia el interior del cuerpo y la soledad sin límites. Esta elección se acercaba peligrosamente a lo indecible. Por añadidura, la soledad es un estado ligado a cualquier ser humano. La soledad esencial vinculada a la escritura no hace sino subrayar esta dimensión.

¿Y el silencio? ¿De qué está compuesto el silencio?

Los pitagóricos creían que detrás del aparente silencio del universo en realidad existía la música de los astros. Me parece que el silencio de nuestro tiempo está compuesto por las discotecas en serie. El ruido ensordecedor es lo más parecido a un silencio completo. Por el contrario, una estética del silencio está poblada de suaves voces, que se acercan a golpear suavemente el hombro del mundo.

Dice el narrador de El círculo interno: “Perdía el mundo vertiginosamente, tal como lo había perdido a lo largo de su escritura, después de creer, en el tiempo de la inocencia, que por medio de ella podría entrar en él”. ¿Es posible entrar en el mundo por medio de la escritura?

A lo mejor y según las ocasiones, según los momentos, la escritura es el medio más idóneo para entrar en el mundo, pero también para salir definitivamente de él. En este caso, más que polisémica, la escritura se vuelve polifacética, o quizás al igual que el doble rostro de Jano que recibía a los viajeros a la entrada de la ciudad, sirve para ir como para volver, para llegar y salir.

El personaje creado por el protagonista de El círculo interno experimenta “el deseo siempre renovado por convertirse en un perfecto círculo”, sus recuerdos se le escapan fuera de esa perfección donde trata de encerrarlos. ¿Es concebible una salida del círculo interno que no comprometa a la muerte?

Algo de la filosofía siempre está en mí: Hegel decía que el infinito no es la línea recta, sino el círculo. Como artista siempre he pensado que la creación literaria está indisolublemente ligada al arte, y no a la propaganda ni a la denuncia (por lo demás, ¿no es suficiente denunciar la insoportable condición humana en la que estamos inmersos?), yo creo que esta novela, como el profeta Ezequiel de Blake, ha tratado de elevar a los demás a la percepción del infinito. Si la novela ha sido capaz de contener un acto de coprofagia no fue con ánimo de transgresión y de escándalo, sino una sencilla analogía de lo que hoy es una obviedad desde la ecología: la especie ingiere los residuos que produce. Y si somos capaces de restablecer los vínculos con lo existente y con el universo, desde la contemplación ilimitada y no sólo a través de los viajes planetarios, deberemos recoger la recomendación que Marechal le hacía a Miguel Angel Bustos, citando uno de sus versos: “De todo laberinto se sale por arriba”. Así también se podrá salir del círculo interno por una vía diferente a la de la muerte.

En tu novela aparece claramente la figura del cuerpo como una cárcel, pero también la cárcel de lo ilimitado. ¿Es el cuerpo el verdadero límite entre el adentro y el afuera?

Lo que deseé mostrar en esta novela fue la concepción cristiana del cuerpo, que lo convirtió en una cárcel del alma, condenándonos a una dualidad que prácticamente no ha conocido otra religión. Si la estructura psíquica y emocional de los seres humanos de la llamada civilización occidental y cristiana hubiera permanecido unida al cuerpo, nuestra cultura y nuestra manera de percibir el mundo hubiera sido completamente distinta. Hoy se oscila entre un hedonismo procaz y un aislamiento en que los seres humanos pierden cada vez más su capacidad de interactuar con los otros y, por lo tanto, de mantener relaciones sexuales satisfactorias. El basamento de la socialización de la especie cruje en muchos planos. La verdad es que considero a El círculo interno, escrito en su primera versión en 1970, una novela anticipatoria de la atomización a la que hoy asistimos, especialmente en las grandes ciudades.

Algunas formas de la religión y lo misterioso aparecen fuertemente en tu obra. ¿Sos un ser religioso?

Es imposible eludir la cuestión planteada por el verbo latino de donde surge la palabra “religión”. El re-ligare también puede asimilarse a la experiencia del sacrificio, que consiste fundamentalmente en restituir los vínculos con lo sagrado, interrumpidos por algún grave acontecimiento social o natural. En los hechos, no creo que haya existido religión sin una forma de sacrificio. El círculo interno también puede leerse desde esta perspectiva. En cuanto a lo personal, he sido educado en el catolicismo, del que me aparté en mi adolescencia. Sin embargo, he leído mucho a Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, que considera que la pérdida de lo sagrado es el fenómeno capital de nuestro tiempo. La famosa expresión de Hanna Arendt acerca de “la banalidad del mal” puede entenderse como el ejercicio del poder totalitario sin la menor consideración por lo que hay de sagrado en lo viviente, y no sólo en la vida del hombre. Los fundamentalismos religiosos, al igual que las religiones laicas, a mi juicio interrumpieron, al igual que la técnica, todo vínculo con lo sagrado, que implica una armonía entre el hombre, la sociedad y el cosmos.

Dice el narrador de El círculo interno: “El pensamiento le ha dado muchas cosas al hombre, pero le ha quitado otras para siempre”. Y más tarde: “El conocimiento ha sido una trampa mortal”. ¿Cuáles serían esas “otras cosas” que el pensamiento nos ha robado?

La pregunta está en íntima relación con lo que acabamos de hablar. El pensamiento, liberado del mito, puede pensar en el Big ban, en el origen del tiempo, en la entropía, etc., pero estas vastas consideraciones nos han conducido a la certeza de que nuestro planeta perecerá algún día, y mucho antes nuestra especie. No es fácil ejercitar el instinto de sobrevivencia sobre estos supuestos.

Leemos en “Desierto”: “el exilio viene de lejos / no conocer el hogar / que a uno lo marca”. Y en “Ítaca”: “No hay mayor secreto / que el propio hogar”. En términos de Freud, lo siniestro vendría a ser aquello desconocido que se revela dentro de lo familiar. ¿En qué sentido podrías decir que el propio hogar es un secreto? ¿Cuánto carga de “siniestro” esa concepción?

En principio, una cuestión general. Aquello que tenemos más próximo es también lo más enigmático. Un padre y una madre deberían ser aquellos que tenemos al alcance de la mano, pero con frecuencia es a través de ellos, por ellos o en su contra, que nos preguntamos por el hecho de estar en el mundo. En ese sentido, no son factores reveladores sino de ocultamiento, de todo aquello que está inmediatamente atrás suyo, o mucho más lejos en el tiempo. Sin embargo, tocaste un punto muy importante sobre cómo se organiza, de manera bastante “siniestra” la información familiar en el noroeste, por lo menos en mi época de la infancia. Por ejemplo, hacía cerca de 10 años que había muerto mi padre, cuando yo tenía unos 44, y recién ahí, examinando la libreta de familia de mi abuelo, me enteré de la existencia de una media hermana de él, que mi abuelo había engendrado a los 67 años. ¿Por qué habían ocultado esa información banal? ¿Qué mecanismo de lo siniestro se palpaba ahí? La verdad, no lo sé. Aunque debo ser franco: en el poema “Ítaca” yo me refiero en realidad al hogar formado por mí, cuando ya tenía dos hijos, y no al de mis padres.

El círculo interno es, de alguna manera, un viaje hacia el origen, hacia un pasado que ya no se puede elucidar. La infancia aparece allí, y en otros de tus textos, como una zona destacada en un sentido muy particular. ¿Cuál es tu concepción acerca de la infancia, ese lugar al que no es posible ya acceder más que de forma fragmentada?

Yo creía que en mis textos había aludido de manera casual y con muchas intermitencias a mi infancia. Tal vez porque si uno compara cualquier alusión, e incluso obsesión, con la interminable obra de Proust, En busca del tiempo perdido, todo se vuelve francamente insignificante. Mi infancia fue de muchas lecturas, de pocos amigos, pero los necesarios como para andar mucho a caballo o hacer paseos en bicicleta. A mis 10 años me regalaron un rifle de aire comprimido, así que en lugar de matar pájaros con la honda lo hacía con el rifle. Nací en el Ingenio Ledesma, allá en Jujuy. Al igual que la empresa, aprendí a ser un depredador desde muy chico. Antes de cumplir los 12 años ya estaba en el Liceo Militar de Córdoba, a 1000 Km. de mi casa. No creo haber aludido mucho a ese mundo. En cuanto al origen sí, pero no al personal, sino al que concierne al antepasado que dio el primer paso en posición erecta o que prendió por primera vez un fuego. Desde mis 18 años me quedó grabada una frase de Husserl: “La tradición es olvido de los orígenes.”

También la idea de la libertad traza una línea a lo largo de tu obra. “… la posibilidad de ser libre no era más que la posibilidad de elegir a qué cosas atarse”, reflexiona uno de los narradores en El círculo interno. ¿Cuáles son tus ideas acerca de la libertad?

Mi generación todavía estaba muy imbuida de Sartre y de su filosofía de la libertad. La frase que citás parece salida de uno de sus libros y menos mal que Sartre no escribió manuales porque si no habría que decir que esa frase salió de uno de ellos. Yo formé parte de las últimas estribaciones surrealistas, que hicieron suyas algunas frases célebres como las de Marx y Rimbaud: transformar el mundo y cambiar la vida. Pero como ellos también reivindicaron a Lautréamont y Sade, las respectivas frases de “la poesía debe ser hecha por todos y no por uno” o “hay que tener el coraje de romper todos los límites” circulaban igualmente por los círculos universitarios entre los que me movía en Córdoba. Sin embargo, es cierto que la problemática de la libertad atraviesa mi obra, sobre todo en el aspecto de todo lo que uno no hizo. La libertad nos conduce a acciones, realizaciones, pero también a omisiones y renuncias. Nuestras expectativas juveniles eran tan grandes que pensábamos, como en Una temporada en el infierno, que teníamos una juventud digna de escribirse en páginas de oro. Confundíamos la libertad de acción con la libertad de imaginación. ¿Pero acaso no es esta la mayor libertad a la que debe aspirar un escritor?

Selección poemas de Miguel Espejo

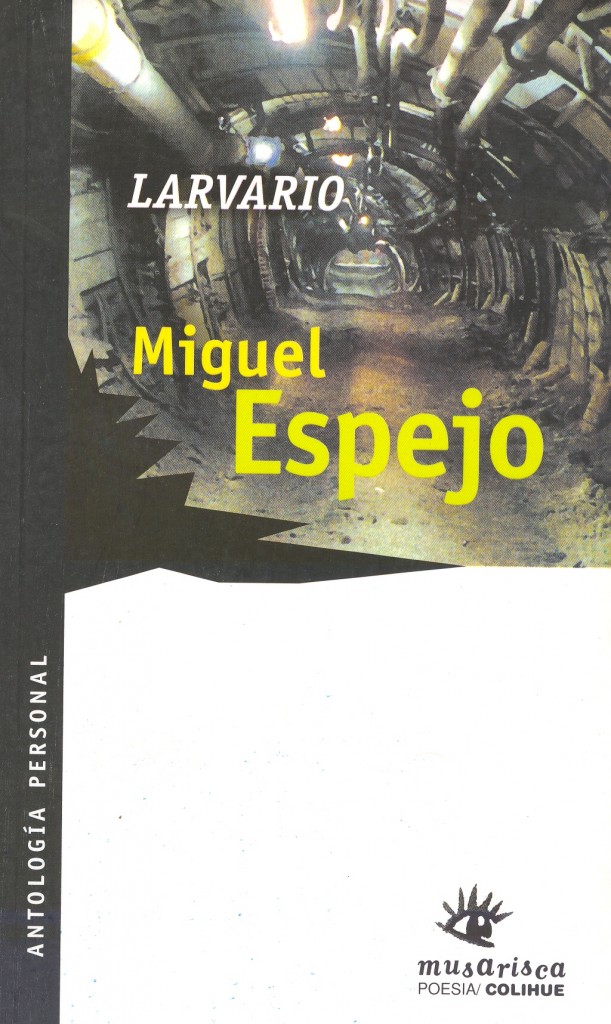

De Larvario

DESIERTO

el exilio viene de lejos

no conocer el hogar

que a uno lo marca

FRAGMENTACIÓN

nada queda por entero en nuestra carne

y nuestra nada

se refleja ebria sobre un espejo roto

ESCRITURA

Escribo por hastío

-sobre todo poemas que nunca salen de mi boca-.

por desolación y falta de palabras.

El ruiseñor de la vivienda, mi casa, ha quedado sin lengua

desde el día, no lejano por cierto, que lo llamé a mi puerta,

aunque lo extraño era que yo no tenía puerta ni casa

o tal vez sólo una casa cerrada

con una pequeña ventana en lo alto del techo

apuntando al cielo.

Estoy en la tierra.

Quiero estar en la tierra

A cada instante necesito repetírmelo

recordar que no me encuentro flotando

en constelaciones sin nombres, en desiertos gigantes.

Amé con una desesperanza entre mis manos.

Me he separado de la desesperanza total

o quizás me abandonaron

todos los impulsos que he conocido.

Estoy sin instintos

como una vieja comadre

a la que le extirparon la lengua.

Ebrio de contradicciones y de dolor hubiese debido

abandonar la poesía

hablar de metafísica, de crítica literaria y de historia.

Pero la única historia que me interesa descifrar

la he perdido en la tormenta de esta época.

Escribo para aparentar un oficio.

Yo que siempre me he rebelado a tener algún oficio

pienso ahora que lo único que hice fue buscarlo.

Yo que nunca pude salir de mí

y que nunca estuve en mí

busque un refugio en la memoria tergiversada.

He inventado mi historia

porque no pude tenerla.

Mi biografía es mi sombra.

EL POETA ASESINADO

¿Por qué estoy de duelo vestido de negro?

Por el más pleno amor que conocí

Y he destruido.

David Cooper

no tengo disculpas precisas para ofrecer a esos labios que descubrieron el secreto rostro de mi nombre

no tengo fuerzas para emitir ese grito que arrancaría de mí

no tengo palabras para exponer las causas por las que me encuentro en este espantoso estado de naufragio

no tengo a la persona que deseo acariciar para inventarle un nuevo lenguaje

que no contemple las concesiones a las que nos obliga cotidianamente para sepultarnos antes de tiempo

no tengo esa persona

porque no la tuve nunca

estoy despojado de todo lo que quise

y de lo que aún quiero

despojado de aquellas estrellas que bordearon mi abismo para señalarme que el universo no era infinito

de las palabras que utilicé y que luego se ocultaron en la caverna del infierno para que tuviese que descender hasta allí para encontrarlas

de esa mujer que como un cometa se había instalado en la garganta de mi corazón para insuflarle un poco de aliento

hasta que descubrió que yo ya nada tenía

estoy despojado de ese equilibrio que se necesita para una auténtica creación, de ese mágico desorden que algunas veces exorcizó el terrible hambre que había en mí

estoy sin destino en las líneas de mis manos

vencido por las batallas que tuve que librar

para comenzar a escribir la primera línea

y ahora estoy despojado de los cientos de poemas que he escrito

para luchar contra la nada

y poder afirmarme en una parte del territorio de los hombres

que no estaba en ninguna parte

y cubrir la ausencia del amor

y de todos los sentimientos

despojado de muchas de las cosas que me corresponden por el solo hecho de haber nacido

de esta época a la que hubiese querido penetrar con las manos llenas

llenas de un vacío semejante al fututo

despojado de la esperanza que tuve de participar con mis actos en la incesante marcha del hombre para barrer con sus victimarios

de los mínimos incentivos que cualquier hombre

necesita para continuar escribiendo sin sentir que todo es absolutamente inútil

y de aquella biografía que mis manos deseaban labrar

la historia está atrás

confundiéndose con las sombras de un gigante herido

irrecuperable como los sueños del adolescente que yo era

el suicidio está atrás

sin abrirse para mi carne

que tanto lo necesita

ya no tengo fuerzas para dibujar ese país donde hubiese podido vivir sin inquietarme por ese permanente esfuerzo de eludir los cuchillos de los miles de verdugos que habitan en mi cuerpo

junto a ella que ya no está

junto a los hijos que hubiésemos merecido tener

para enseñarles a descubrir desde temprano

todas las trampas que este mundo nos tiende

el amor ha sido manoseado todo el tiempo

por los amigos, los padres, los hermanos

las instituciones que cambian hombres como si fuesen monedas

todo el tiempo que necesitábamos amar

para lograr una comunión con el vientre de la tierra

brutal agujero del universo

y las manos de esta civilización apretaron mi garganta

para impedir que del chorro de sangre de mi lengua surgiesen las verdaderas imágenes destinadas a quebrar aquello que mentes paralizadas llaman cultura

para que no pudiese hablar con precisión acerca de los males en los más recónditos lugares que nos rondan

para que finalmente no pudiese lanzar las palabras ciegas a mediodía

y deslumbrantes en el mismo instante de la medianoche

¿y por qué la perdí?

la perdí por los acontecimientos que pesaron demasiado sobre mis hombros

por disponer de un Yo cuando éste no era necesario

por incurrir en el vicio de pensar constantemente y no poder impedir que este hecho robase mi cuerpo, ni impedir tampoco que esto la angustiase y la volcase desguarnecida hacia el vacío

la perdí por todo lo que es mi vida

y por la imposibilidad que tengo para cambiarla

hacerla fuerte y maleable como un océano para luchar con eficacia en contra de este estado miserable de cosas y valores

la perdí por el secreto orgullo de creerme duradero para cualquier persona que alcanzase a leer sobre mi cuerpo los fragmentos desvanecidos de un antiguo poema

por sentir que me era imposible sostener al mismo tiempo el amor, el poema, los actos que hubiese debido realizar para encontrarme en el seno de la historia

y todo era demasiado

entonces

entonces

la perdí por mi semejanza con la muerte

por las infinitas exigencias que tuve para conmigo

y por extenderlas hasta ella

porque nunca pude encontrarla con mi rostro

a pesar de haberme ofrecido ella todos los que poseía

y ahora la necesito con cualquier rostro

la perdí de mil maneras

pero sobre todo

porque este mundo me impidió amarla de otra forma

recorrerla de otro modo que no fuese gastándola

San Salvador de Jujuy, noviembre de 1972.

ENTRE CÏRCULOS

sí, siempre que uno se encuentra

en el centro de la pérdida de las cosas

en el centro de la pérdida de la gente

la pérdida de los padres y de la patria

de un hijo o de un hermano

de una esposa o de una amante

que escapa lejos, muy lejos

adonde nace el lenguaje del viento

y se hunde muy hondo

donde se agita el murmullo del mar

escapa indefectible, irrevocablemente

sin que haya nada –en nuestras manos

en nuestro corazón-

lo suficientemente fuerte para retenerla

hay que lamentar una grave y terrible tristeza

para soportar tanto vacío

una ilusión inmersa en el torbellino de la nada

un sensación de angustia y penuria

equidistante del amor

tan fuerte como el amor

y tan privado de fuerzas

en el límite de las cosas

en el límite de los actos

sólo encontramos una gran desolación

y alguna palabras para expresarla

cómo hubiese querido ser todas las cosas

todos los sentimientos

no traicionar ninguno

ni en la intimidad ni en la elocuencia

ni en la sorpresa ni en la cautela

ser todas las cosas como lo deseaba Pessoa

escondiéndose detrás de las sucesivas máscaras

ocultando las carencias, el dolor

la cercanía del pensamiento

y, sobre todo, una profunda nada

ah, qué sorpresiva nuestra condición, nuestro destino

donde nos es dado lamentar todo

imaginar aquello que puede faltarnos

acompasando lo que verdaderamente se ha ido

¿de dónde sacar ahora auténticos impulsos

de qué sombrero extraer algún garbo

alguna inédita ternura?

ni las más plenas palabras bastan para expresar nuestras pérdidas

ni los interminables corredores de un laberinto

ni las dudas que brotan intermitentemente del alma

mi corazón es un río extraviado en los mares de la ausencia

en los atardeceres donde la tristeza reina

y donde ningún calmante basta para aquietarla

yo hubiese querido tantas cosas

tantas situaciones y tantos actos

hasta cien muertes distintas

pero soy apenas esta tristeza sin patria

sin ilusiones, sin vértigos

como un péndulo que se encuentra al borde de apagarse

y no quiere sino repetirse a sí mismo

mi corazón es apenas el símbolo de una fuga

el ritual desgastado de un mundo en donde ocurren todas las faltas

todos los pesares, los agobios

y la llama que incinera el resplandor y la alegría

yo hubiese querido tantas cosas para mi vida

tantos sentimientos para mi corazón

tantos fervores para mi alma

pero sólo encuentro esta crucifixión diferida

esta noche, este tormento sin gloria

ni un muelle, ni una estación de trenes

pueden reflejar la intensidad de este vacío

que todavía siente

la pérdida de las cosas

la pérdida de la gente

la pérdida de la pérdida

México D. F., 12 de septiembre de 1981

SÚPLICA

oh, el mendigo

asomándose a cada instante

por mis labios

LISBOA REVISITADA

1

Desde Madrid, pensaba ir a Lisboa

para terminar en algo más profundo

que una desoladora estación de trenes.

Pensaba quizás en alguna copa magnífica del vino de O Porto

contemplando las siete colinas,

mirando exclusivamente el Tajo

en una especie de plegaria

transida de desmesura

para todo lo que está dado.

Una mujer decía en el tren garota

y el camarero no entendía.

Yo me abstuve de traducir,

me abstuve de recrear en mi cabeza

una muchacha fuerte

en sus muslos y en su entrepierna.

El tren se movía sin cesar

al ritmo de una piedad enorme

penetrando en los meandros de la geografía,

y yo no hacía otra cosa que beber cerveza

mientras buscaba alguna aventura desconocida.

Nadie parecía comprender esa palabra vulgar

pronunciada por un rostro trémulo

y no tuve ganas de explicarlo

y ni siquiera de imaginar

esos cuerpos lejanos de Río

o de algún otro lugar que me sobrepasaba.

Yo le hubiese pedido a ese rostro

que diferenciara algo del amor

algo de la indiferencia,

pero sólo es digno de tal tarea

aquél que dice un fragmento de la disparidad:

una brizna del trueno o un gran poema hecho de nada.

Insistía la mujer en denunciar que alguien

se había apoderado de su collar de perlas o de corales

en un desentendimiento

con el camarero y con el resto del mundo.

Quien se acerca a la distinción

entre la verdad y la mentira

tarde o temprano pregunta «¿quién soy?»

y se pierde en un laberinto.

Entonces supe el resplandor,

de pronto supe

qué significaban las innumerables garotas del planeta

a un paso del Tajo

y de mi desesperación.

Aunque no, no quisiera

hablar nuevamente de este horror.

Gruñidos y dientes lavan toda pierna.

2

Ya en Lisboa, me dijo una muchacha:

“Acuéstate conmigo”.

La miré en la penumbra

con una desesperación mayor a la del Tajo.

«Estás enferma», dije

y lo negaron esos dieciocho años:

«Nosotras no tenemos Sida».

Fuimos a un hotel

cuando en realidad había deseado

ir a Lisboa como una forma de depuración.

Quería encontrar una pista de Ricardo Reis

más allá del año de su muerte,

algún rastro de Alvaro de Campos

confesando impertérrito:

«Nada me prende a nada.

Quero cinquenta coisas ao mesmo tempo.»

Había imaginado atisbar los signos de Pessoa

y ver paso a paso esos atardeceres

a orillas del Tajo, atravesado por el frenesí.

Todo se había vuelto una insensatez mayúscula

incluso ese débil intento de adherirme a aquéllos

que formaban parte de la Asociación de Amigos.

Ni Bernardo Soares me salvaba

de los antiguos vestigios del terremoto.

3

Silencio.

En la Praça do Comércio

se vendían bonetes de frutillas.

El verano se esbozaba

somnoliento en su decir

y las palabras escalaban la temperatura del desierto.

Crucé al otro lado del río

y hablé largamente con un marinero

que no sabía nada de Alvaro de Campos

ni de Ricardo Reis ni de Pessoa.

Me miró con una sonrisa irónica,

¿de quiénes hablaba?

Un encogimiento de hombros fue la respuesta.

Pero yo estaba del otro lado y eso era suficiente.

No me importó que el imbécil creyera que quería seducirlo.

De regreso, en ese estar tambaleante

como si alguien recitara un balbuceo,

encontré una mujer

que apenas tocaba el resplandor.

Una mujer colmada de aquiescencia

que alegre iba a la muerte

en un regalo de dos.

Mientras me dirigía a la Casa de O Porto,

temblé un poco por tanta ausencia descubierta

y busqué algo en el borde de las lágrimas

como un pacato ridículo.

Porque cuál, ¿cuál es la palabra adecuada

cuando el Tajo nos acecha?

EL PORVENIR A CIEGAS

Lo imprevisible nos salta desde cualquier parte.

Ayer poseíamos huesos y rótulas en su justo lugar

pero vino la ironía del tiempo a arruinarnos el brindis.

La lengua que dominaba los idiomas más remotos de la tierra

quedó reducida a un balbuceo.

La hipotrofia no es un asunto menor

incluso para los órganos que parecen no tener importancia.

Las manos comienzan a temblar,

hacemos un gran esfuerzo por ocultarlo,

y nuestros hijos se desdibujan en un camino incierto.

Nada permanece igual en los nudillos

que se aprestan a ejecutar el repiqueteo previsible.

¿Y dónde está lo imprevisible

sino en el porvenir más esperado?

LA SOLEDAD FUTURA

“No –dijo-, a mitad de camino no, nunca”

mientras sus ojos resplandecían en esa situación

tras la apertura de paisajes inhóspitos.

Nunca nada está dicho. “¿Eres sensible?” –preguntó

intentando un lenguaje primigenio.

Y las palabras se agotaban

en la búsqueda de una refutación,

incluidos desde entonces

todos los sentimientos

que ahora escribo.

Hacer versos no es una cuestión menor

cuando se trata de caminos.

El que sirve para ir es el mismo

que nos invita al regreso.

Y ni siquiera Lao Tsé puede dar cuentas

de los estrechos desfiladeros

donde jugamos nuestro único destino.

Experiencia es una palabra difícil.

Proviene, si la etimología es digna,

de aquellos estrechos pasadizos

que alguna vez constituyeron

el auténtico peligro.

No hay estelas en el mar y tampoco senderos.

Pero declamar esto suena una especie de agonía

con vientos fuertes y timones de bajeles

al descubierto.

En un cuadro de Chagall

veo el techo donde ella escribía

sus poemas casi perdidos.

Que ya no recuerda.

En esa adolescencia solitaria

¿buscaría acaso un ataúd entre las estrellas?

Temerosa y furtiva

se protegió de no sé qué continentes.

Nombrar al Atlántida sería demasiado pobre

para describir los altares

de fibras y amuletos, de concordancia y aceptación.

A mitad de camino estamos todos nosotros

esperando probablemente un vehículo que no llega nunca.

“No es cierto –aseveró él-. Las mujeres no son

intercambiables como en un prostíbulo.”

La invitada a este escaso festín de palabras

tiene sueños, realizaciones incumplidas

y mucho miedo.

La casa del bosque no la protege

de la inmensidad.

Tal vez ignora que aún puede palpar

los cantos gregorianos

con manos de gitana,

suave y dulcemente

en una despedida continua.

A GRANDES TRAGOS

Dios creó el universo de la nada

sostiene la antigua teoría bíblica,

lo cual en un punto significa

que también el hombre provino de la nada.

Después otra teoría, la primigenia explosión, the Big-ban,

formula un origen igualmente inconcebible.

De este modo, para decirlo sin estridencias,

nosotros deambulamos ebrios de incertidumbre en incertidumbre.

Sobre la segunda teoría, uno acaso podría imaginar

que Dios vomitó el mundo entre carcajadas

para luego poder tragárselo a grandes tragos.

El hombre se diferencia de la nada,

sólo por un cierto tiempo. Kojéve dixit

mientras intentaba, el pobre, explicar Hegel

a los cartesianos de París, en 1930.

Todo esto no tendría ninguna importancia

si la vieja que cuidaba el prostíbulo

de colonia Roma, allá en México D. F.,

no me hubiese dicho, en tono reprobatorio,

“Quieres beberte la vida de un solo trago”

después de pasar yo con tres bellas y jóvenes putas

y botellas que se acababan rápidamente.

La vida tal vez consista en esto:

en bebérsela de un solo trago

si uno no se hubiera quedado sin garganta.

Borges señalaba la ironía de Dios

que le había dado al mismo tiempo los libros y la noche.

El habla popular lo expresó con sencillez y un toque de envidia:

Dios le da pan al que no tiene dientes.

También le dio carreras imposibles a un paralítico

o la acedia al que lo prepararon para la caza mayor.

Y si es verdad que los griegos semejaron el cáncer a un cangrejo

es posible comprender el padecimiento de Tántalo

y advertir que las aguas se retiraban de su alcance al compás de una difteria.

Así, no quedan vinos susceptibles de convertirse en la sangre de Cristo.

Quizás Dios ya no pueda ingerir el universo a grandes tragos

porque también Él se ha quedado sin garganta.