Mientras que Sarmiento recaba en el orientalismo europeo un aparato conceptual que habilitase un proyecto político, sin interesarse en sí por el oriente, Mansilla es el primer argentino en recorrer extensamente aquel oriente dejando su experiencia por escrito con el tono frívolo del dandy argentino. Este gesto, si bien da por cumplida, tácitamente, la etapa de construcción ideológica del programa liberal, no aleja autor del perfil del orientalismo europeo dado que, acomodado y cosmopolita, Mansilla asume como propia la superioridad de occidente. El siguiente texto esta extraído del segundo tomo del libro Entre-nos: causeries del jueves.

I

Dos cadenas de piedra caliza, eternamente peladas, que al sur casi se tocan, hasta formar una garganta de granito, especie de Niágara, por donde, rugiendo con furia, salta el Nilo en el valle; que al norte se ensanchan y desaparecen, en una llanura cenagosa, que se extiende hasta las costas del Mediterráneo; más de doscientas leguas de largo casi encerradas dentro de límites sempiternamente caldeados por un sol rojizo —límites, que ora se acercan, ora se retiran, que en invierno son la imagen de la desolación y de la muerte, y en verano, un panorama riente de abundancia y de vida, encierran la histórica tierra de Egipto, cuna prístina de la humanidad para algunos—, incuestionablemente, emporio de extraordinaria civilización en épocas que se pierden en la noche de los tiempos.

El Nilo, cuyos orígenes están en el cielo, porque las nubes, preñadas de aguas, recogidas en muchos mares, caminando al Ecuador africano, se deshacen allí en lluvia, durante varios meses, realiza todos los años un milagro estupendo en esa vasta región: sube poco a poco, crece gradualmente, se hincha, revienta, se desborda, y baña todas las comarcas circunvecinas hasta el pie de las montañas, por Oriente y Occidente; la llanura, vuélvese un lago en el que innumerables aldeas, construidas sobre terraplenes artificiales, flotan, al parecer, como islotes, desparramados en fantástico archipiélago; y esta inundación providencial, es ahora, como en los tiempos antiguos, saludada con himnos de religiosa gratitud, en medio del regocijo de las familias que, llenas de júbilo, recorren en festivas barcas, de pintadas velas, de feria en feria, el alegre país —triste, desolado, el día anterior.

De las corridas de toros, de las regatas, de las luchas cuerpo a cuerpo y otros juegos atléticos de otras edades, casi nada ha quedado. La moderna civilización todo lo altera, trasformándolo todo. Apenas subsisten los prestidigitadores tradicionales, los arpistas ciegos y los ministriles del África central, aunque no con los caracteres típicos de antaño.

Pero, ahora como entonces, la entrada del invierno es el momento en que el dueño de casa lleva regalos para los chiquilines, que alegran el hogar, amuletos, o aros para las orejas, o collares de cuentas de porcelana, de plata o de oro, para las concubinas, o para la mujer. Pero, ahora como entonces, abundan en los puestos, la carne de vaca y de venado, los patos, los gansos, el pescado, los dátiles, las tortas de maíz de Guinea, el puerro, los pepinos, las cebollas, los ajos —todas las especias, en fin, que les dan a los “Bazares” ese olor peculiar, que no se olvida jamás cuando una vez se ha olido, porque es un olor sui géneris… Y ¿con qué olor inolvidable lo compararé, que no sea el del café torrado…?

Pues por allá también he andado yo. He sido, como ustedes saben, uno de los argentinos más glotones en materia de viajes: he estado en cuatro de las cinco partes del mundo; he cruzado, sin el más mínimo accidente, catorce veces la línea equinoccial, y he visto, entre ciudades y aldeas, más de dos mil —dándome hasta el placer de comprar, en un mercado de carne humana, una mujer, para decirle después de ser mi cosa propia, con sorpresa de todos los circunstantes, excepto mi compañero de viaje James Foster Rodgers, que pagó la mitad del precio: “Eres libre, puedes hacer de tu cuerpo lo que quieras.” Y ¿saben ustedes lo que esa costilla nuestra hizo? Se vendió a sí misma; porque, según el truchimán nos explicó, prefería ser esclava algún tiempo, y no libre, sin tener que comer, porque para hacerlo tendría que traficar con su cuerpo, y era, según ella lo afirmaba, si no pura, honesta.

Este punto es muy intrincado; las mujeres que son el mayor embolismo de todo lo creado, se encargarán de desenmarañarlo.

Yo prosigo…

James Foster Rodgers era un yankee número uno, con el que nos conocimos en Calcuta, visitando juntos el interior de la India, Benarés, Lahore, Delhi, hasta encaramarnos en los picos más accesibles del Himalaya.

Durante algún tiempo, después de que nos separamos, estuvimos en correspondencia. Hace muchísimos años que nada sé de él: supongo que habrá reventado, pasando a mejor o peor vida, porque en 1850 tenía ya veinte años más que yo, mala salud, el fetiquismo de los ojos negros y de los pies chicos, y yo no soy un nene. Catorce meses vivimos como hermanos, y sólo dos veces tuvimos desazones.

Primero, en Roma.

En Londres, después.

Lo contaré.

En Roma visitábamos San Pedro, esa maravilla de la audacia y del arte arquitectónicos.

Entramos, y yo, como que era lo que mi madre me había hecho, es decir, católico, me saqué el sombrero con veneración.

Foster Rodgers se lo dejó encasquetado.

Se lo observé, y su contestación fue: It is not my religion.

Me mordí los labios, esperando que algún sacristán viniera a intimarle a aquel impío, que, en la casa de Dios, se debe ser respetuoso, por más extraño que a su culto sea el visitante.

Pero nada; son en Roma, a este respecto, de una benevolencia inaudita, con los extranjeros.

………………..

Estuvimos torcidos algunos días. Pero la amistad es un colirio admirable, colirio que todo lo cura; teníamos que componernos y nos compusimos.

Es, sin embargo, curioso observar cómo después de una gresca, aun entre los que se quieren bien, queda en el alma humana un sedimento acre que no tarda en fermentar. Observadlo bien, y veréis que las represalias inofensivas se imponen con irresistible tenacidad…

Continúo.

En Londres, visitando San Pablo, yo hice como Foster Rodgers, en Roma.

Visto ello por mi yankee, como yo a él, en San Pedro, me insinuó:

-Take of your bat.

Yo contesté, dándole el vuelto:

-No es mi religión.

Foster Rodgers, se mordió los labios a su vez.

Pero aquí no sucedió como en Roma, porque un sacristán protestante, “muy liberal”, vino a intimarme que me quitara el sombrero, intimación que no acepté; que fue repetida tres veces, hasta amenazarme con llamar al policeman, lo cual, perfectamente entendido por mí, me sugirió este expediente de triunfador: giré sobre los talones, me salí del templo, con mi sombrero puesto, y lo esperé a Foster Rodgers en el atrio, hasta que se cansó de estar adentro con su San Pablo protestante, y salió…

Adelante.

No voy a describir ciudades, ni usos, ni costumbres, ni monumentos, ni a juzgar instituciones, y mucho menos a referir aventuras. Dejo esto último para mis memorias, si es que algún día me resuelvo a publicarlas, lo que es probable. Si lo hago, allí se verán y se sabrán cosas raras. Entre ellas, ésta; cómo es que siendo uno joven puede viajar algún tiempo sin saber por qué mano anónima le son saldadas sus cuentas de hotel, si en ello se entromete una inglesa millonaria, extravagante…

Ya estoy viendo la sonrisa de incredulidad del que estas letras lee, y entonces repito: que es cierto lo dicho, y que no eran sólo mis cuentas las que se pagaban, sino las de mi compañero.

Hoy por hoy, sólo me propongo una cosa: contar algo que no creo se haya repetido, que no me parece posible que se repita; porque en esto, como en un orden de ideas más elevado, no es filosófico —como dice Edgardo Poe— basar en lo que ha sido, una visión de lo que debe ser.

Pero ustedes, que me han oído hablar de que compré una mujer, han de tener curiosidad, estoy seguro de ello, de saber qué es un mercado de mujeres. Voy a describirlo, pues, en cuatro plumadas.

Imaginaos un edificio cuadrangular, con corredores interiores, rodeando un patio así como los nuestros, de estilo arábigo —nuestras antiguas casas se parecen a las de Sevilla— y en el medio, una fuente. A un lado, mujeres negras desnudas, abisinias y nubianas, por lo común, completamente desnudas; el cuerpo untado con aceite de coco, frotado, hasta darle el pulimento y la brillantez del jacarandá; el motoso cabello, dividido en infinidad de crenchas trenzadas, que le dan a la cabeza la forma de un erizo encrespado, sueltas todas ellas sin poderse mover más allá de su recinto.

A otro lado, mujeres blancas, entre ellas algunas georgianas y circasianas, nada limpias, también desnudas, completamente desnudas; pero, con esta diferencia, que aquí no están todas sueltas, estando algunas aherrojadas, porque, siendo feas o contrahechas o viejas o flacas (los musulmanes prefieren las gordas, ¡qué gusto!) diciéndoles el instinto, o que, si salen, no será seguramente ni para embellecer el harén, ni para aumentar el número de las concubinas, sino para desempeñar sucios y nauseabundos oficios de bestias de carga en las casas de los judíos.

Imaginaos todavía dos retretes destinados a las obscenas inspecciones esotéricas, con unas como harpías en la puerta, con unos como engendros de Mammón, en forma de mercaderes, y una multitud de postulantes, viejos generalmente, todos ellos cuchicheando, mientras en esos retretes se resuelve el problema más irritante para el pudor… imaginaos todo eso, repito, y tendréis un cuadro aproximado de esa abominación, dentro de cuyos dinteles mi compañero de viaje y yo, gastando ochenta libras esterlinas, pudimos decirle a un ser humano, cuya condición era peor que la de un perro sarnoso: “¡Eres libre!” haciendo ella después de su capa un sayo, determinación que dejo a la fantasía de cada cual apreciar, si fue prudente, o no.

………………..

Estamos casi al pie de las Pirámides, o mejor dicho, vamos llegando a ellas: estamos en el Cairo, en el Hotel de Russie. Los borricos están listos, cada dragomán tiene el suyo; subimos, somos buenos jinetes, queremos hacerlos caminar, no se mueven. Es inútil castigarlos, no se moverán, hasta que no sientan la baqueta mágica del dragomán en cierta parte. Se las introducen. Se las sacan. Se repite la operación acompasadamente. Los borricos se mueven entonces, como si tuvieran una hélice. Queremos detenerlos, ¡tiempo perdido! No sienten los tirones del freno, que no es más que un aparato para las riendas, y éstas, un medio de sostenerse mejor. No se detendrán, hasta que el dragomán no los deje como clavados en el camino. Esta educación no permite que el viajero canse los burros, los que, como fácilmente se concibe, no caminan a voluntad del que los monta, sino a voluntad del que los alquila, el cual los hace descansar, cuando a él le place.

Caminemos…

Ahí están a la vista…; de lejos, y a medida que uno se acerca a ellas, poco efecto producen. Un kilómetro más por el tórrido arenal, siempre fija la vista en el mismo punto, y el fantasma va tomando gradualmente proporciones colosales. Una vez en su base, el viajero se siente como aplastado por la mole, y si se compara y se mide con ella, el anonadamiento es completo. Es la sensación de la montaña para el hombre de la llanura; la de la llanura para el hombre de la montaña; la de los altos mares para los que no vieron sino la orilla del arroyuelo; de la inmensidad, de lo finito, comparado con lo infinito. La reacción no viene sino poco a poco. Pero producida la reacción física, nuevas emociones se apoderan del alma del viajero que puede asociar ideas, recuerdos, ligar el pasado con el presente, contemplar en síntesis elocuente para el espíritu millones de esclavos, afanados como hormigas industriosas, en darle cima a una obra estupenda, que, en nuestros días, no sirve sino para recreación y estudio, dando la medida de lo que fueron aquellos faraones, que, al morir, parecían decirle al mundo: “te desafiamos a que destruyas nuestras tumbas antes de que te acabes”; porque, en efecto, tales monumentos, por su masa y su antigüedad, “más parecen pertenecer al Universo que al Egipto en particular…”

………………..

La famosa Esfinge muestra ya su cara etíope, cortada en la roca, prolongándose por la espalda en la dirección del centro de la segunda pirámide, y al verla, se siente y se concibe fácilmente que sólo a tamaño monstruo podía confiarse la guarda de las misteriosas catacumbas, donde yacen sepultados los reyes de tanta grandeza pasada.

El paisaje tiene un aspecto indescriptible; el sol caliente vibra sus rayos a plomo sobre la arena movediza; la reverberación de la luz es ideal, hay algo de caótico y de momento final en aquel horizonte rojizo, como una puesta de sol argentino en día canicular; la Fata Morgana, ostenta en lotananza y en el cielo todos los caprichos de su maravillosa virtud; la imaginación los trastrueca, los embellece, los completa, si posible es, y los ojos del cuerpo ven, a las inglesas tourist poniéndose calzones de hombre, que las abultan por delante y por detrás, como si estuvieran doblemente in the family way[1] prepararse para la ascensión.

Ya subiremos…

II

Las Pirámides, como ustedes saben, quedan yendo del Cairo sobre la margen occidental del Nilo. Son sesenta y siete, aunque es más propio decir que han sido, porque de algunas de ellas, de las más pequeñas, no quedan sino vestigios.

Por más que no sea una novedad, permítanme ustedes decirles que los anticuarios se han puesto al fin de acuerdo sobre que, tanto unas como otras, siendo varias sus dimensiones, estaban destinadas a los diversos miembros de la familia real. En dos palabras: eran las tumbas de los faraones.

Las que visitamos ahora son el grupo de las de Ghizeh, y la más alta de todas, esa a donde vamos a subir, ustedes acompañándome a mí mentalmente, yo acompañado de mis recuerdos juveniles, es la de Cheops.

Recuerdos juveniles, he dicho. ¡Qué lindas palabras! ¿no es verdad? Sí; cuando podemos asociarlas sin remordimiento, o apartar la memoria de lo que hemos sufrido “por la invariable variedad y la monotonía del eterno cambio.”

“Cheops”, leo en mi libro de viaje en la fecha marzo 14 de 1851, tiene cuatro faces y cada una de ellas mide en su base, en cifras redondas, doscientos cuarenta metros; la altura vertical es de ciento cincuenta metros y de ciento ochenta y tres, sobre la inclinación de 51° 50’ que tienen los lados, lo cual permite que, fácilmente, nos demos cuenta de la prodigiosa masa resultante de tamañas dimensiones, multiplicadas las unas por las otras.

Y, para no vestirme, en esta parte, con las plumas del grajo, no siendo, como no soy, anticuario, aunque ya frise en lo antiguo, me referiré para algo de lo que sigue, a la obra del coronel Vyse intitulada The Pyramides of Ghizeh (Londres 1839-1842)

Simple eco de la tradición, Herodoto refiere que Cheops empleó 30 años en construir la gran pirámide, y evalúa en trescientos setenta mil el número de obreros que trabajaban a la vez, siendo reemplazados cada tres meses.

Ahora bien, suponiendo que esos obreros sólo comieran cebollas y legumbres, resulta que su alimentación debió costar cinco millones de francos.

Pero como ni en Egipto mismo se vive sólo de cebollas y de legumbres, sobre todo cuando se arrastran piedras como las de las Pirámides, se puede juzgar por este solo artículo, lo que ha debido ser el conjunto de las demás. Porque a esos gastos hay que añadir el salario de los obreros, por mínimo que fuera, y la mano de obra, aunque costara casi nada; así como es menester tener en cuenta el valor de los materiales empleados: calcáreo, granito, mármol, pórfido y otros que se traían del alto Egipto, por el Nilo, de una distancia de más de ochenta miriámetros.

Todas las Pirámides presentan sus lienzos muy exactamente orientados hacia los cuatro puntos cardinales; la mayor parte están construidas con piedra, algunas con ladrillo negro, proveniente del Nilo; pero todas, una vez terminadas, eran revestidas de piedra lisa y pulida, y la de Cheops se supone que estaba revestida de mármol. Los siglos lo han hecho desaparecer.

Tengo barruntos de que todo esto no lo entretiene mucho que digamos al lector.

Me apresuro entonces a decir cómo están construidas las Pirámides.

Ayudadme.

Ved con los ojos de la imaginación una base o asiento cuadrangular, como si dijéramos un perímetro mayor que el de la plaza “11 de Setiembre” (o sea 57.600 metros cuadrados) de un metro de espesor, poco más o menos. Ved, sobre esa base o asiento, otra casi del mismo espesor, pero que sea menos ancha, para emplear términos vulgares, y tendréis un escalón. Continuad el procedimiento, hasta elevaros ciento cincuenta metros, por la superposición de bases o asientos que se van achicando a medida que la pirámide va creciendo, y llegaréis hasta encontraros en la cúspide o plataforma de Cheops, a donde en breve estaremos todos juntos.

Y para que esta sucinta descripción quede completa, ved todavía una sucesión de planos inclinados inmensos por donde son empujados hacia arriba enormes monolitos, muchos de los cuales no tienen menos de veintidós pies de largo, siete de ancho y nueve de espesor, que fue toda la mecánica que se debió emplear, y como yo, exclamaréis: ¡cuántos sudores! ¡cuánta miseria! ¡cuántos esfuerzos!

¡Ah! Sin las agonías del pasado no tendríamos la prosperidad del presente. Habrá siempre señores y esclavos, pobres y ricos, quien sufra y quien goce. Somos impotentes para hacer exclusivamente lo bueno. Toda conquista ha de ser una catástrofe. “La genre humain, n’est pas placé entre le bien et le mal, mais entre le mal et le pire.”

Decía que las inglesas tourist, hechas el diablo con sus polleras metidas dentro de masculinos pantalones, se aprestaban a subir, Foster Rodgers y yo nos preparábamos ídem, ídem, para la ascensión.

………………..

Aquellos escalones, o no los habéis visto, eran unos señores escalones. Pues es nada, un escalón de sesenta centímetros, y algunos tienen un metro cincuenta.

Los mirábamos, mirábamos la cima, y si no nos decíamos como la zorra “están verdes”, pensábamos que aquello tenía bemoles. A ver, nos decíamos con Foster Rodgers, cómo suben las inglesas primero.

—No, subamos nosotros antes, y les veremos las caras de arriba para abajo, que siempre es mejor ver lo de adelante que lo de atrás, aunque estas inglesas (y nos reíamos que daba gusto) lo mismo son por delante que por detrás, con sus bultos a vanguardia y retaguardia.

—Bueno, me dijo Foster Rodgers, ¡Let us go!

Y, haciéndoles una seña a los beduinos, que ya habían intentado apoderarse de nuestras respectivas humanidades, nos entregamos completamente a ellos.

La disposición era ésta: tres beduinos por barba; el uno nos tenía por la mano derecha; el otro por la izquierda; nosotros teníamos las narices frente al plano inclinado de la pirámide; el tercero estaba detrás.

De repente oímos un ¡alahá! Archi-gutural y junto con él sentimos dos tirones en ambos brazos, y un empellón en la “parte posterior de atrás” —como decía un ayudante de mi padre, muy bárbaro— y nos hicieron subir un escalón, como si fuéramos bultos. Y los ¡alahá! se repetían, y el subir como bultos continuaba, y sudábamos la gota gorda, y ya no teníamos articulación en su lugar, así nos parecía. Los mirábamos a los beduinos con caras que decían ¡por caridad! nada; ¡alahá! viene, ¡alahá! va; Foster Rodgers y yo rodábamos como masas informes, impelidas por una fuerza brutal, hasta que la divina Providencia, si es que ella se mete en estas cosas, apiadándose de nosotros nos hizo descansar en un escalón, en el que había un socavón, que los beduinos decían tenía virtudes singulares, resultando que la única virtud real que le descubrimos fue que nos pidieron boxees (debe leerse boc-shichs) vulgo, “por la buena mano, para la copa.”

¡Y eran doscientos tres los escalones, y estábamos apenas a medio camino!

Descansamos; y antes de que se enfriara la transpiración y sin decir oste ni moste, nos agarraron de nuevo nuestros ágiles coadjutores, y a la voz de ¡alahá! otra vez, nos dieron otro empellón y otro, y otro, y los empellones se repetían, y detrás de nosotros, resonaba el ¡alahá! de los otros que nos pisaban los talones, por decirlo así, pretendiendo llegar primero a la enhiesta cumbre, que en todo se mezcla la emulación, tratándose particularmente de fatiga o de destreza. ¡Pero qué! les llevábamos la delantera y éramos varones en realidad, y ya nos habíamos entusiasmado, y ya también gritábamos nosotros ¡alahá! para darnos unos bríos que no teníamos, pues íbamos más muertos que vivos.

Finalmente, llegamos maltrechos… estábamos arriba, en la plataforma, que es una piedrita en la que caben, de pie, ochenta personas, por lo menos. Allí nos encontramos con veinte y tres prójimos, rodeados de setenta y seis demonios que se habían quedado en el último escalón.

Foster Rodgers oyó hablar en inglés. Vio en el acto que no era inglés de ingleses sino de yankees, e incontinenti se puso en contacto con ellos, y presentándome como a un americano del sud, como quien dice a un colega, prorrumpimos con ímpetu ¡hurra! Y sacándonos los sombreros y agitándolos hasta arrojarlos al viento, creyendo que llegarían a la base de la pirámide, mientras que ahí cerca no más se quedaron, todos a una, gritamos con orgullo, ni más ni menos que si hubiéramos hecho la conquista de otro Nuevo Mundo: ¡All Americans! ¡Americanos todos! ¡Long life to America! ¡Viva América! Y nos dábamos las manos con efusión, y el ¡viva América! atronaba los aires. Y como si estuviéramos en un balcón, mirábamos las inglesas, con su barriga por partida doble, pujando por llegar, llenas de curiosidad, porque no entendían jota de aquellos gritos desaforados de ¡viva América!…

Entre nosotros los americanos —los veinticinco— ¡oh! sorpresa, y ¡oh! contrariedad, descubrimos un musulmán.

¿Qué hacía allí aquel intruso? ¿En virtud de qué derecho estaba con nosotros?

Foster Rodgers y yo nos dijimos:

¿Pero este beduino, por qué ha subido a la plataforma? ¿por qué no se ha quedado con los otros? Creyendo que era uno de tantos, de esos que nos habían hecho rodar hasta arriba.

Indagamos, y resultó que era un yankee disfrazado de musulmán; un yankee que se había hecho mahometano, engaña-pichanga, para de esa manera poder acaparar antigüedades con más facilidad. La extracción estaba prohibida. Tenía como unos cuarenta años, era retacón, panzudo, rubio, pecoso y doctor en medicina. Se llamaba Abbot, y él fue, querido Cárcano, el que me dio el facsímile del grueso sello que le he regalado a usted, sello simbólico que, en forma de anillo, de oro finísimo, encontró en el dedo de una momia, que había sido uno de los faraones.

El tal musulmán interlope llevaba una vida curiosa: habíase hecho querer, la medicina lo ayudaba; vivía como Salomón en medio de un ajuar de mujeres de todos pelos, sin tener precisamente harén. Negociaba en ese momento con el cónsul norteamericano la venta de su colección, formada a costa de inmensos sacrificios, y no esperaba para hacerle un corte de manga a Mahoma, sino que estuviera concluido el negocio con su cónsul, el que, a la sazón, se encontraba entre el grupo de los veinte y cinco.

Otros viajeros habrán visto más maravillas que yo; pero apuesto que a ninguno le ha pasado en las Pirámides de Egipto lo que a mí: encontrase en la cúspide de la de Cheops, en un momento dado, con veinte y cuatro conciudadanos, por decirlo así.

Descendamos: llegan las inglesas jadeantes, sudadas, con sus barrigas descompuestas, pero festivas, y tenemos que recoger nuestros sombreros que la brisa arrastra de escalón en escalón sin conseguir llevarlos hasta el suelo, ¡tanta es la altura del monumento e inclinado el plano!

Y qué diré en conclusión, como quien le pone marco al cuadro.

Diré como Napoleón, lectoras y lectores que habéis subido conmigo hasta arriba:

De lo alto de esas pirámides, cuarenta siglos nos contemplan.

O como el veterano, al oír aquella figura de retórica, a su cabo:

—¿Y adónde están los cuarenta siglos, que yo no los veo?

A lo que el cabo contestó:

-¡Imbécil! El general los ve con su anteojo.

¡Oh! aquel general para el cual, según Emerson, todo obstáculo parecía desaparecer en presencia de sus recursos, que dijo: no habrá Alpes, y no los hubo, y que según Kléber, era grande como el mundo, podía ver, con o sin anteojo, esos cuarenta siglos… ustedes y yo —permítanme la confianza— quién sabe si los columbramos siquiera!

………………..

Ver bien el pasado, ligarlo sabiamente con el presente, hasta tener la intuición del porvenir, cuando apenas alcanzamos a divisar la punta de nuestras narices, ¡no es para todos!

Por lo que a mí respecta, me declaro opa en esta parte; confieso que las Pirámides nada me dijeron, cuando las vi por primera vez.

Sólo mirándolas retrospectivamente, algo me revelaron después.

¿Qué sabía yo entonces del sistema curvilíneo del cono, que en la antigua simbología era un emblema del fallum y de la generación, y un endulzamiento del sistema piramidal, más vetusto e igualmente expresivo del teocosmos?

Menos que ustedes, ahora.

¡Era yo tan ignorante!

Pero en el camino se hacen bueyes, y ahora… los hago a ustedes jueces del vigor con que arrastro mi carreta.

¡Respetables padres de familia! permitidme daros un consejo: no mandéis vuestros hijos a viajar, sino cuando estén enfermos, que es también cuando el médico, no sabiendo qué recetar, aconseja generalmente “cambio de aire”. Mandadlos recién cuando estén preparados para poder ver los cuarenta siglos esos de las pirámides de Egipto, sin ayuda de vecino, sin anteojo, con sus propios ojos.

La mejor nodriza es la patria. Sólo ella nos da la estructura y el aliento necesarios para aspirar con anchos pulmones el aire ambiente. Sólo así podremos llegar algún día a ser hombres representativos de la tierra; mientras que, por más que parezca paradójico, los que se desenvuelven en el extranjero apenas realizan un tipo híbrido. Llegarán a ser originales, puede ser; populares, jamás.

[1] Modismo inglés que quiere decir encinta.

.

seda

.

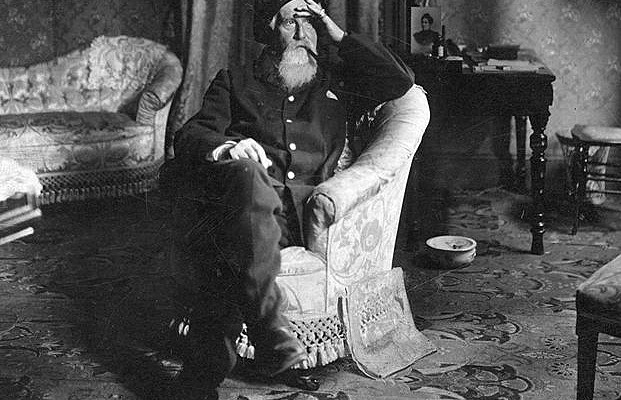

Lucio Victorio Mansilla, uno de los escritores fundacionales de la literatura argentina, nació en Buenos Aires en 1831 y murió en París en 1913. Era el segundo de los tres hijos que el general Lucio Norberto Mansilla (1792-1881) tuvo en su matrimonio con Agustina Rozas, la hermana menor de Juan Manuel de Rosas que, al casarse era una hermosa niña de quince años. El general, viudo entonces, era un militar distinguido en las guerras de la Independencia y en la Campaña del Brasil. Había sido también político unitario: gobernador de Entre Ríos, y diputado al Congreso de 1826: su casamiento le hizo ingresar al círculo oficial más restringido durante el gobierno federal de Rosas (1830-1852).

De adolescente Lucio no demostró gran interés en los estudios, ni constancia en los trabajos; a los veinte años un amorío le hizo «perder la cabeza» y su padre lo envió con una comisión de negocios a la India; ello le permitió conocer, además, el Tíbet, Egipto y Europa: estaba en Londres cuando la noticia del pronunciamiento de Urquiza (1851) lo decidió a regresar. Años después publicaría fragmentos del diario de ese primer viaje: De Adén a Suez, 1855; y Recuerdos de Egipto, 1863.

La caída del gobierno de Rosas y la reacción popular inmediata obligaron al general Mansilla a marcharse con sus dos hijos mayores a Montevideo, para seguir luego a Europa: hasta Brasil viajaron en el mismo barco que Sarmiento, que se marchaba disconforme con la política del general Urquiza, y trataba de arrastrar a Mansilla con él a Chile (1852).

En España y en Francia el General y su hijo Lucio Victorio pasaron unos meses inolvidables, en los que se abrieron para ellos los salones más distinguidos y exclusivos.

Se casó con su prima Catalina Ortiz de Rozas (1853) culminando con ello un romántico amor juvenil: de ese primer matrimonio, de felicidad poco duradera, nacieron cuatro hijos. Vivía en Buenos Aires cuando, el 22 de junio de 1856, fue actor de un escándalo de grandes proporciones, al retar en el Teatro Argentino al senador José Mármol, por haber agraviado a su familia en su novela Amalia.

Después de pasar más de un mes en la cárcel, la sentencia final lo condenó a salir de Buenos Aires por más de tres años. Los pasaría en Paraná, sede del gobierno de la Confederación, de la que la capital estaba segregada, y se dedicó al periodismo como director del órgano oficial de la Presidencia, El Nacional Argentino (1857-1859), iniciándose, además, en la vida política como diputado de un grupito disidente que buscaba la conciliación con los porteños. Tuvo entonces la fortuna de vivir en la confianza de los más notables «hombres de Paraná», a quienes muchos años después evocaría en sus Retratos y recuerdos (1894). De cualquier modo, deseaba volver, y en cuando transcurrió el tiempo de su condena, se fue a Buenos Aires. Volvió al periodismo político en los animados debates que siguieron a la batalla de Cepeda (1859); como consecuencia de ello, Buenos Aires consintió en revisar el texto de la Constitución que el resto del país había aprobado. Mansilla reaparece como redactor de un periódico moderado La Paz, para terciar entre los partidarios extremos de la causa de Buenos Aires (El Nacional) y de la Confederación (El Comercio del Plata, La Patria), sosteniendo la conveniencia de admitir la Constitución a libro cerrado. Para ayudar a la mayor ilustración de la polémica doctrinaria publica entonces El Federalista, y las Consideraciones sobre la naturaleza y tendencias de las instituciones liberales, de Gederico Grimke (1858). Esa actividad debió sugerir su nombramiento de secretario de la convención que el 14 de setiembre de 1860 aprobó la Constitución Nacional.

Intervino en la batalla de Pavón (1861), como capitán en las tropas de Buenos Aires: su actuación se destaca en el parte del general vencedor Wenceslao Paunero. Iniciaba entonces su carrera militar que no abandonaría ya: desde su guarnición, en la frontera de Rojas, sigue escribiendo constantemente, alternando reglamentos y proyectos militares con traducciones (Vigny, Babrac), obras de teatro (Una tía, comedia; y Altar Gull, drama inspirado en Eugè Sue, 1864).

Al volver de Chile con su jefe, el general Emilio Mitre, se encontró con la Declaración de Guerra al Paraguay, y marchó al frente: asistió a los combates de Tuyutí, Boquerón y Sauce; y en el de Curupaití, vio morir a Dominguito Sarmiento, con quien había anudado gran amistad. Además de participar en las operaciones de la guerra, enviaba cartas a La Tribuna de Buenos Aires, con seudónimos varios, en las que comentaba en tono burlón la guerra, o criticaba los planes que él mismo ejecutaba. Todo ello, con el natural desagrado de sus jefes.

Lo enviaron a Córdoba, para participar en la represión de las montoneras de Juan Saa y Felipe Varela, finalmente derrotados (1867). Entonces hizo pública la simpatía que un grupo del ejército sentía por la candidatura presidencial de Sarmiento; curiosa iniciativa, porque siempre había tenido dificultades con él, y las tendría aún mayores después. Al volverse del Paraguay, después de intervenir en la campaña, era coronel graduado.

El presidente Sarmiento prefirió alejar de Buenos Aires a Mansilla y enviarlo a Córdoba como comandante de un sector de la frontera sur, al mando del general José Miguel Arredondo: al mismo tiempo se proyectaba un avance general de la línea divisoria al sur. Mansilla, no contento con cumplir las órdenes recibidas, celebró un tratado de paz con los ranqueles, que el presidente Sarmiento no aceptó sin algunas reservas; el temor de que fuera rechazado decidió a Mansilla a marchar a las tolderías para asegurar los términos convenidos. Al volver de su expedición se encontró suspendido en su cargo por un sumario militar que concluyó enviándolo a la plana mayor, en disponibilidad.

Se volvió a Buenos Aires, publicó sus cartas sobre Una excursión a los indios ranqueles (1870), enseguida reunidas en libro. En la inactividad de su carrera militar se conservó en la oposición más o menos activa contra Sarmiento; participó como vicepresidente en la Comisión popular con motivo de la epidemia de fiebre amarilla (1871); dirigió y redactó un periódico, El Mercantil (1872), matutino y vespertino que sólo duró unos meses; y se contó inmediatamente entre los más activos partidarios de la candidatura presidencial de su amigo Nicolás Avellaneda, en la que confiaba para su reparación.

El nuevo gobierno le devolvió a la actividad: le envió con las tropas destinadas a sofocar la revolución del general Mitre, finalmente vencida (1874); le contó como diputado de la mayoría autonomista en el Congreso (1876-1878); aunque sus actitudes sucesivas hicieron creer lo contrario; él afirmaba siempre que era consecuente con el grupo inicialmente alsinista. Por esos años ocupa la gobernación del Chaco; aprovecha, al mismo tiempo, para intentar la explotación de una mina de oro en Amambay (1878); y sobre todo, escribe cartas y artículos, menudeando sus visitas a Buenos Aires, siempre con el temor de quedar olvidado. La campaña adversa que su conducta política provocó, le arrastró a un duelo desgraciado, en el que su adversario, Pantaleón Gómez, resultó muerto (1880).

En 1879 había estado en Europa, enviado por el gobierno; diversas comisiones que le encargó el general Roca, le permitieron viajar nuevamente en 1881 y 1883. Volvió a la Cámara de Diputados hacia el final del gobierno del general Roca: permaneció allí siete años (1885-1892), y llegó a ocupar la presidencia del cuerpo; desempeñando ese cargo le correspondió lugar sobresaliente en los más dramáticos sucesos de 1890: se conservó adicto al presidente Juárez Celman cuando todos lo abandonaban. Ese período, que se inicia con la aparición de sus Causeries en el diario Sud América (1888) es el de sus mayores éxitos mundanos y literarios.

La suerte cambia bruscamente para él a partir de 1892, cuando comienza la declinación de sus triunfos: muere Esperanza, la última de sus hijas que quedaba viva y su amadísima hermana, la novelista Eduarda Mansilla. Se ve obligado a abandonar su palacio de Belgrano y sus colecciones. En adelante, seguirá luchando con pausas y magnífico vigor, esforzándose por ocupar el primer plano de la escena, que nunca ha alcanzado, como lo advierte a veces melancólicamente. Como turista o como diplomático viaja continuamente, demorándose cada vez más en el extranjero, hasta encerrarse cada vez más en París como residencia permanente de sus últimos años. Desde lejos, sigue colaborando regularmente en diarios de Buenos Aires, en secciones permanentes (las Páginas breves de El Diario,1906-1911), con inagotables comentarios sobre todo lo nuevo que siempre le merece una glosa sonriente. No deja por ello de intentar el retorno a la acción pública, y así opina sobre nuestros problemas nacionales en sus libros En vísperas (1903) y Un país sin ciudadanos (1908), aunque prefiera cada vez más explotar el filón de sus recuerdos: en esa línea, que empezó con su libro sobre Rosas (1898). Que él tituló ambiciosamente «Ensayo histórico-psicológico», alcanzó su tono más personal en las Memorias (1904).

Por Lucio V. Mansilla