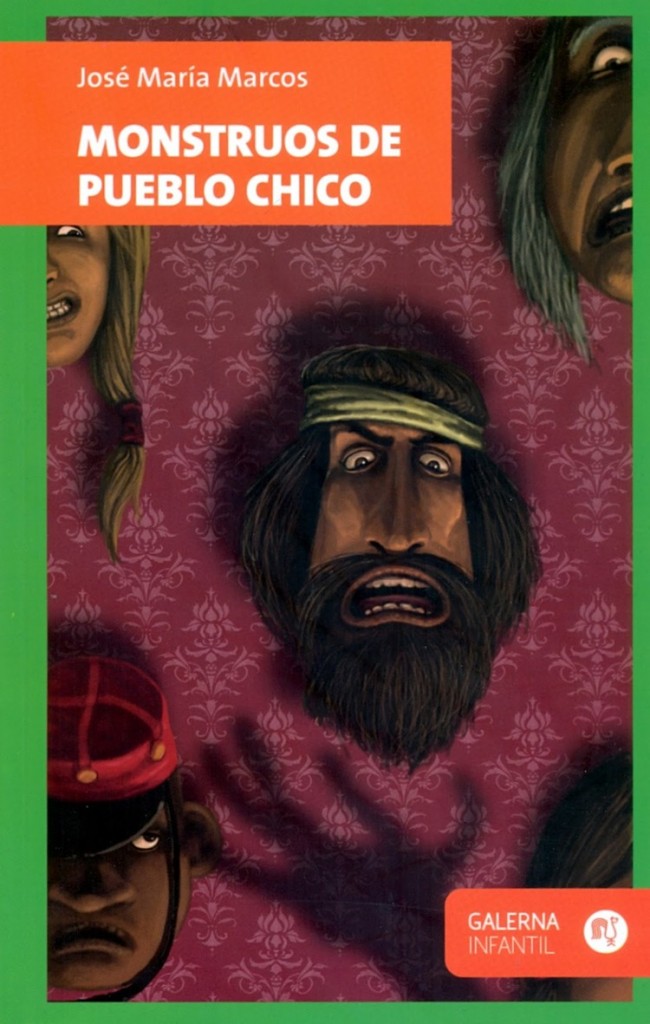

Recién salida del horno, Galerna pone a nuestro alcance Monstruos de pueblo chico, la segunda novela juvenil de José María Marcos. Escritor y editor, José María ingresó en las letras por la puerta de la literatura de género, más específicamente por el terror puro y duro y sus cruces más variados. Fundador del sello editor Muerde Muertos junto a su hermano Carlos y una de las cabezas del programa radial Intelectoilets, Marcos intenta con éxito abordar la narrativa juvenil desde sus vértices menos cautelosos.

En tus dos novelas juveniles elegiste encuadres poco comunes desde donde narrar tus historias. ¿Cómo es tu acercamiento al género juvenil y cómo pensás a tus lectores?

Mi acercamiento al género juvenil se lo debo a Liliana Bodoc. La aparición de La saga de los confines es uno de los acontecimientos literarios más importantes de los últimos años, por su prosa, por su poesía y por poner en diálogo el imaginario latinoamericano con una larga tradición de literatura universal. Bodoc ha desarrollado también una obra de calidad dedicada al público infantil y juvenil. Como tantos de sus fans, me acerqué a ella, tuve ocasión de conversar y le obsequié uno de mis libros. Después de tratarla un tiempo, y que ella conociera lo que yo hacía, me preguntó por qué no escribía para jóvenes. Hasta ese momento nunca lo había pensado y me sembró la inquietud. En una suerte de taller literario informal, me fue dando algunas pautas, me recomendó autores y libros, y me alentó a que buscara mi lugar dentro de la literatura juvenil, que volcará allí mi forma de ver los relatos de fantasía y horror. En estas circunstancias nació El hámster dorado que más tarde publicó la editorial Del Naranjo gracias a Norma Huidobro, otra gran escritora argentina, quien seleccionó el material para la Colección La Puerta Blanca.

Te iniciaste en el género juvenil con El hámster dorado, novela en la que narrás la relación de una niña, Camila, con su mascota. Una relación que funciona como salvaguarda de un contexto por demás hostil. ¿Cómo surge esta historia y cómo abordaste temas como la violencia, el maltrato y la marginalidad en un relato para jóvenes?

Cuando se me ocurrió la idea de desarrollar esta historia urbana (con personajes que viven marginados, en una fábrica abandonada, su modo de subsistencia es el robo, y que, enfermos de violencia, son víctimas y victimarios), Liliana Bodoc insistió en que siguiera adelante, que en literatura uno debe dirigirse a los niños y jóvenes como lo hacemos en la vida real. Que no subestimara la capacidad de comprensión. Con ese impulso, fui encontrándole el tono a la historia, que terminó articulándose alrededor de la relación de una niña que encuentra una pequeña luz de esperanza en medio de la desdicha. Pienso que eso es algo muy humano: donde algunos sólo encuentran motivos para la derrota o la claudicación, otros hallan razones para luchar y sobreponerse.

¿Cuál fue la recepción de los lectores?

Estoy muy contento con la recepción, porque no sólo ha gustado a los jóvenes, sino también a los adultos. Eso me alegra porque, por sobre todas las cosas, la llamada literatura infantil debe ser en primer lugar literatura a secas.

En Monstruos de pueblo chico volviste a tus raíces. ¿Cómo es escribir terror juvenil? ¿Qué mecanismos coinciden y cuáles divergen al narrar terror para los más jóvenes y al hacerlo para los adultos?

Cuando escribo para adultos espero que la historia guste, entretenga, logre ciertas atmósferas, plantee una idea o al menos un interrogante. Cuando encaro un proyecto juvenil, busco lo mismo, solamente imagino a mis sobrinos como primeros lectores.

¿Cuándo te aficionaste al terror y cuáles fueron tus lecturas formadoras en este género?

Mi ingreso al mundo del terror tiene que ver con la infancia y con los ciclos Hollywood en Castellano y Sábados de Súper Acción, los sábados a la tarde, o el Kenia Sharp Club, a la medianoche, donde vi las primeras películas de terror con Vincent Price, Peter Cushing, Christopher Lee y otros tantos actores. Hablo de la época que no era sencillo alquilar películas, no había cable, y debíamos elegir entre cinco canales. Esas historias me abrieron “puertas en el alma”, como diría Alberto Laiseca, y me estimularon a descubrir quiénes eran Edgar Allan Poe o Stephen King. Por fortuna, a mi madre le gustaban las películas de terror, entonces en casa no estaban prohibidas. Debo decir también que Narciso Ibáñez Menta, su ciclo Historias para no Dormir o la miniserie El Pulpo Negro me permitieron soñar que esas historias podían ser contadas en nuestros pagos. Más tarde vino la literatura con los autores y sus obras.

¿Cómo surge la historia de Monstruos de pueblo chico?

Desde hacía tiempo andaba con ganas de mezclar mi afición por los cuentos de terror con la literatura gauchesca y las leyendas rurales, en una suerte de “historia con monstruos y gauchos”. Cuando salió la posibilidad de enviar un texto para su evaluación a la Colección Infantil de Galerna, dirigida por Franco Vaccarini, aproveché para escribir esta historia que venía postergando y que pone en el centro a una obra de la artista plástica Regina Bigiotti, quien desarrolló cincuenta rostros inspirados en el Martín Fierro y que hoy forman parte del Museo José Hernández de Uribelarrea, dirigido por mi hermana Jorgelina y mis padres Silvia e Ignacio. La literatura es de algún modo un baile de máscaras, de espectros, y la obra de Bigiotti siempre me pareció un motivo muy literario.

En esta novela lograste encontrar una vuelta de tuerca para hacer interesante la narrativa gauchesca. ¿Fue pura coincidencia o responde a una búsqueda? ¿Sos cultor de esa literatura?

Me encanta la literatura gauchesca. Hace algunos años me armé una guía de lectura y fui leyendo sus distintas variantes: Facundo, de Sarmiento; el Martín Fierro, de José Hernández; las novelas de Eduardo Gutiérrez (Juan Moreira y Hormiga Negra); Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes; El Fausto, de Estanislao del Campo; El Santos Vega, de Hilario Ascasubi, y otros. Cuando hablaba con amigos escritores sobre estas lecturas, me encontraba con que mayormente no las habían leído, o, bien, eran partidarios de un texto o de otro. Para mí, todos, por su variedad y hasta por sus estéticas encontradas, poseen un valor extraordinario. Sumado a esto, por haber nacido en Uribelarrea, no me es ajena la tradición de payadores y cantores sureros de la provincia de Buenos Aires.

Uribelarrea es el pueblo de tu infancia. ¿Sirve sólo de escenario o, como el protagonista, te dejaste algún monstruo sin atender por aquellos pagos?

Uribelarrea es el pueblo de mi infancia y cada vez más funciona como territorio de mi imaginación. Al principio, quizá por pudor, le ponía otro nombre, aunque estuviese hablando de Uribelarrea. Y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta… seguramente allí debe quedar algún monstruo al acecho.

“Todos tienen un monstruo en su casa”, afirma el vasco Zugarramurdi. ¿Cuáles son los monstruos actuales de José María Marcos?

Intuyo que son aquellos monstruos lovecraftianos que nos susurran al oído que en medio del cosmos no somos nada más que accidente, un error, y que al final del camino sólo nos espera el silencio y la nada.

Mariano se acerca a la casa del vasco a pedir consejo. ¿Qué consejo les darías a tus lectores a la hora de enfrentar a sus propios monstruos?

Que traten de entenderlos, de conocer sus motivaciones y sus odios, que les tengan piedad. De una profunda comprensión de los monstruos nace una profunda comprensión de los seres humanos.

¿En qué difieren los monstruos de pueblo chico y los monstruos de las grandes urbes?

Monstruos hay de todos los tamaños, gustos y sabores. Aceptando que es posible responder esta pregunta, imagino que los monstruos de las grandes ciudades tendrán un rostro anónimo, mientras que en los pueblos vestirán la máscara de algún viejo conocido.