Reinaldo Arenas, además de pertenecer a la diáspora cubana de los años 80, se inscribe dentro del movimiento de escritores latinoamericanos queer del siglo XX, por sus prácticas discursivas y por los acontecimientos que marcaron su propia vida (Foster, 1992). Con respecto a este punto, Foster (1997) sitúa a Arenas dentro de la diáspora homoerótica latinoamericana, puesto que fue un escritor perseguido y obligado al exilio por su conducta y escritura homoeróticas. En Arenas este exilio sucede “en términos de la huida del individuo más que en la deportación masiva” (Foster, 1997: 1). Los fenómenos tales como la persecución, tortura, opresión, encarcelamiento y ejecución tienen como víctima histórica al homosexual, principalmente en “sociedades que juzgan la homosexualidad como un acto voluntario escandaloso por parte del individuo, como una opción pecaminosa o socialmente rebelde” (Foster, 1997: 1). Las memorias de Arenas describen una larga lista de acosos, persecuciones y encarcelamiento por su homosexualidad que lo obligaron al exilio.

La escritura de Reinaldo Arenas se inscribe en un género discursivo híbrido (Pinichelli-Batalla, 2011). La producción discursiva de Arenas se desplaza por el lenguaje y la escritura cuestionando los cánones establecidos ya se pueden identificar en ella elementos de la ficción y lo testimonial. Se puede hablar de una ficción así como de un testimonio de la vida del propio autor sin que ninguna categoría rechace a la otra. La historia que se narra en Celestino antes del alba, es la vida de un niño que corresponde cronológicamente a la vida del autor que, a través del personaje, describe sus propias penurias, experiencias y persecuciones que sufrió por su conducta homosexual (Pinichelli-Batalla, 2011). Estas similitudes cronológicas se ven confirmadas con la autobiografía del escritor: Antes que anochezca, publicada por primera vez en 1992.

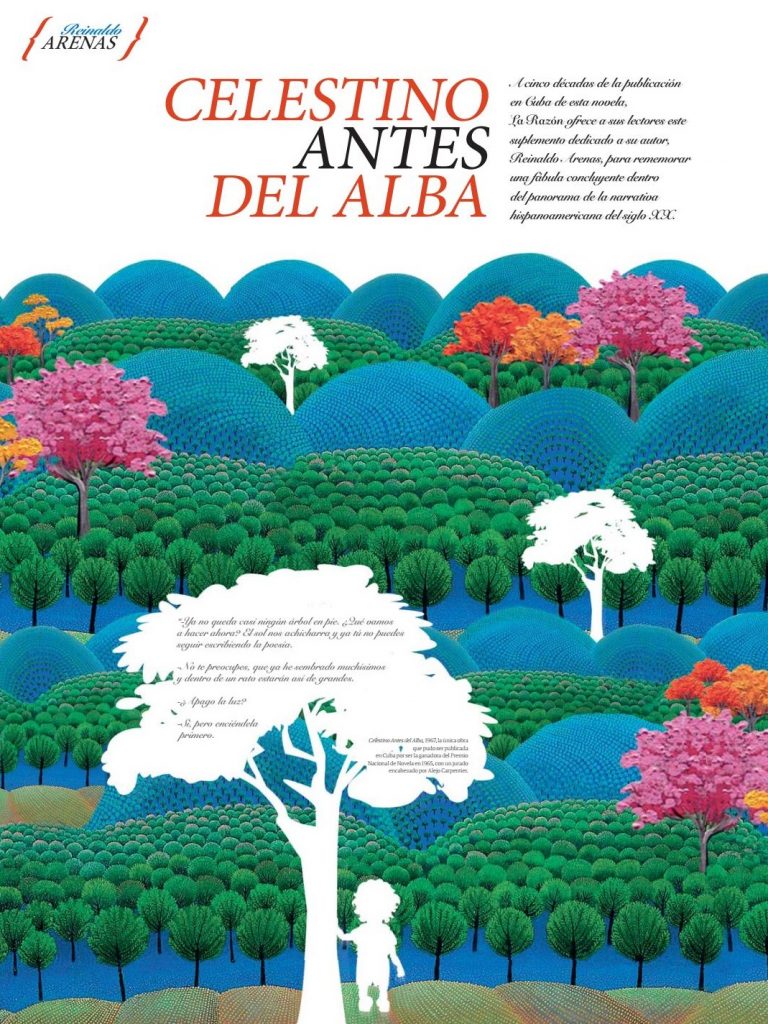

La novela Celestino antes del alba es el inicio de una saga llamada la pentagonía, compuesta por cinco obras que narran la historia del protagonista en diferentes etapas de su vida, desde su niñez hasta la edad adulta en las cuales configura gradualmente su sexualidad dentro de un entorno social caracterizado por la violencia en una Cuba pre y pos revolucionaria que transita cambios sociales importantes. Sobre la pentagonía Arenas (2013) escribe:

La novela Celestino antes del alba es el inicio de una saga llamada la pentagonía, compuesta por cinco obras que narran la historia del protagonista en diferentes etapas de su vida, desde su niñez hasta la edad adulta en las cuales configura gradualmente su sexualidad dentro de un entorno social caracterizado por la violencia en una Cuba pre y pos revolucionaria que transita cambios sociales importantes. Sobre la pentagonía Arenas (2013) escribe:

Celestino antes del alba inicia el ciclo de una pentagonía que comienza con la infancia del poeta narrador en un medio primitivo y ahistórico; continúa con la adolescencia del personaje durante la dictadura batistiana y precastrista –El palacio de las blanquísimas mofetas-; sigue con su obra central, Otra vez el mar, que abarca todo el proceso revolucionario cubano desde 1958 hasta 1970, la estalinización del mismo y el fin de una esperanza creadora; prosigue con El color del verano, novela que termina en 1999, en medio de un carnaval alucinante y multitudinario (…). La pentagonía culmina con El asalto, suerte de árida fábula sobre el futuro de la humanidad, tal vez el libro más cruel escrito en este siglo (2013: 13).

Luego de la primera edición en 1967, Celestino antes del alba no volvió a ser publicada por su contenido erótico ya que este era “una defensa de la libertad y de la imaginación en un mundo conminado por la barbarie, la persecución y la ignorancia” (Arenas, 2013). En su autobiografía Antes que anochezca, Arenas (2010) detalla su vida como escritor perseguido por el régimen debido a su condición de homosexual. Su obra literaria fue declarada antirrevolucionaria y opuesta al régimen por su contenido porque se consideraba la literatura de Arenas como disidente. Al respecto el autor explica:

La belleza es en sí misma peligrosa, conflictiva, porque implica un ámbito que va más allá de los límites en que se somete a los seres humanos; es un territorio que se escapa al control de la policía política y donde, por tanto, no pueden reinar (2010: 113).

Con este panorama, Arenas continúa su producción literaria de manera clandestina y proyecta en sus personajes sus propias experiencias en las que era víctima por parte de un sistema político por su conducta homoerótica (Foster, 1992).

Celestino antes del alba tiene un “autor-testigo” (Arenas, 2010: 14). El protagonista es un niño que crece en un ambiente violento y pobre, donde además sufre ataques por su condición sexual diferente de lo socialmente establecido. Esto hace que el niño viva paralelamente un mundo de fantasía donde puede desplegar toda su creatividad y libertad. Sobre la configuración de la identidad, Ambrosy (2012) explica que la conformación de la identidad se da por factores genéticos, estrategias de poder, elementos simbólicos, psicológicos, sociales, culturales, entre otros y, que durante este proceso, el medio familiar y social tienen sus implicaciones. Al respecto, Ambrosy (2012) explica:

Como resultado, históricamente se ha visto que la balanza se inclina a favor de las personas que muestran coherencia entre su sexo-género-orientación sexual y se genera un rechazo hacia las personas que tienen una identidad sexual diferente de su sexo, que su orientación sexual es diferente a la esperada, dado su sexo, o quienes conductualmente se manifiestan de forma diferente (2012: 279).

Por su parte, Preciado (2011) sostiene que el sistema heterosexual es un aparato social que reproduce los esquemas binarios de hombre y mujer y que deja un vacío, un espacio indefinido para todas aquellas personas que no se ajustan a estas dos polaridades y que lo no heterosexual se considera en la sociedad heterocentrada como la “excepción perversa que confirma la regularidad de la naturaleza” (Preciado, 2011: 22).

Otro factor clave son las condiciones materiales de existencia en las que el personaje transita. En Celestino antes del alba se puede observar cómo se conforman los esquemas opresivos de la familia, cómo hay un universo femenino castrador en el que los personajes masculinos deben configurar su sexualidad en espacios opresores donde agonizan en la búsqueda de su identidad (Chávez-Rivera, 2013). El protagonista debe sobrevivir en un ambiente hostil, adverso, ignorante, con roles de víctimas y victimarios que se intercambian constantemente, con mujeres violentas y violentadas, en un hogar marcado por la pobreza y la brutalidad en el que cualquier conducta homoerótica es acusada y penada. El medio familiar tiene como característica principal la absoluta miseria, viven en un ambiente rural y cultivan una pequeña finca sin grandes beneficios.

Otro factor clave son las condiciones materiales de existencia en las que el personaje transita. En Celestino antes del alba se puede observar cómo se conforman los esquemas opresivos de la familia, cómo hay un universo femenino castrador en el que los personajes masculinos deben configurar su sexualidad en espacios opresores donde agonizan en la búsqueda de su identidad (Chávez-Rivera, 2013). El protagonista debe sobrevivir en un ambiente hostil, adverso, ignorante, con roles de víctimas y victimarios que se intercambian constantemente, con mujeres violentas y violentadas, en un hogar marcado por la pobreza y la brutalidad en el que cualquier conducta homoerótica es acusada y penada. El medio familiar tiene como característica principal la absoluta miseria, viven en un ambiente rural y cultivan una pequeña finca sin grandes beneficios.

La figura de la mujer dentro del orden familiar se presenta negativa, son mujeres que no respetaron el modelo reproductor heterosexual, son mujeres sin maridos, mujeres suicidas, mujeres que han sido devueltas por sus esposos, mujeres malditas desde el punto de vista heteronormativo, son mujeres que no cumplieron con la reproducción del modelo patriarcal, fueron incapaces de formar sus propias familias y están destinadas a la desdicha, a la violencia y al abandono. Sobre esta cuestión, Chávez-Rivera (2013) escribe:

Las mujeres de la familia no han cumplido con el mandato fijado por la sociedad de consolidar una familia heterosexual; no se han convertido en centro de un nuevo hogar, ni han merecido la protección masculina (…). Son mujeres que no dan continuidad al sistema patriarcal y por lo tanto la familia se consume, cercada por ese mismo hálito de esterilidad. La expulsión por parte de los esposos las convierte en símbolo de muerte. El fracaso matrimonial las socava como arquetipo de fecundidad; a su alrededor las siembras se malogran y no parece haber feracidad necesaria para las buenas cosechas (…). La pobreza acosa por la imposibilidad de perpetuar el sistema patriarcal rural mediante matrimonios duraderos y procreaciones (2013: 78).

El discurso falogocéntrico reprime y castiga a estas mujeres, las reduce a un espacio doméstico limitado, las codena a una vida miserable por no tener un hombre que les dé un espacio social dentro del orden patriarcal.

Se puede agregar que ante estas condiciones materiales de existencia, el protagonista presenta conductas que transgreden el orden impuesto. No se limita al espacio familiar ni permanece recluido dentro de la matriz cíclica opresiva que forma víctimas y victimarios. El protagonista utiliza la escritura como recurso para salir fuera de ese esquema, pero la escritura es un acto subversivo, es una conducta que no se inscribe dentro de su espacio social como aceptada. La escritura será un acto de rebeldía y de supervivencia para el niño protagonista de Celestino antes del alba que al tener una subjetividad queer, se encuentra ubicado en la periferia del heteronormativismo y cuestiona esa matriz al igual que las mujeres de su familia con las que comparte un lugar desplazado al no cumplir con lo esperado socialmente.

Desde la lectura queer, cabe recordar que se lee la materialidad significante y discursiva del texto por este motivo, en la lectura de Celestino antes del alba se considera la problemática del género como eje fundamental de sentido y discurso que abre nuevas perspectivas y subjetividades (incluida la de quien lee), para abordar el texto y resignificarlo desde un marco queer. La conformación del mundo areniano en Celestino antes del alba atiende a esta lectura que pone de manifiesto las multiplicidades e inestabilidades de las identidades que, desde la posición teórica queer, se consideran en constante construcción y están conformadas por aspectos tales como orientación sexual, raza, clase, género, edad, nacionalidad, etc.

La escritura en Reinaldo Arenas siempre fue un acto de transgresión: la necesidad de escribir para sobrevivir, la escritura como prueba de haber vivido una realidad que no debe perderse en los entramados de la memoria y del olvido. Foster (2005), en una entrevista sobre temática queer, responde que “lo queer” es una postura contestataria a los constructos sociales estándares y heteropatriarcales. Estos aspectos se observan en la escritura de Reinaldo Arenas a lo largo de todas sus obras en las que mantendrá una posición radical y marginal respecto a este centro heteropatriarcal hegemónico al cual acusa y contra el cual se rebela.

Celestino antes del alba posee las constantes discursivas que luego el autor reproduce, replica, atenúa, exagera o insinúa en sus obras posteriores y que reescribe en su autobiografía, pudiéndose observar así la iteratividad y similitudes entre los personajes de ficción y la vida del propio Arenas. Estas constantes discursivas conforman la materialidad lingüística de toda su obra. Los núcleos temáticos leídos y recortados desde la teoría queer en Celestino antes del alba son: la figura del poeta escritor perseguido y censurado, la homosexualidad insinuada, señalada y castigada, el mundo familiar y el entorno rural.

Celestino antes del alba posee las constantes discursivas que luego el autor reproduce, replica, atenúa, exagera o insinúa en sus obras posteriores y que reescribe en su autobiografía, pudiéndose observar así la iteratividad y similitudes entre los personajes de ficción y la vida del propio Arenas. Estas constantes discursivas conforman la materialidad lingüística de toda su obra. Los núcleos temáticos leídos y recortados desde la teoría queer en Celestino antes del alba son: la figura del poeta escritor perseguido y censurado, la homosexualidad insinuada, señalada y castigada, el mundo familiar y el entorno rural.

Sobre la figura del niño poeta escritor se observan dos aspectos: en primer lugar un aspecto positivo ya que esta figura, es decir el niño protagonista, posee una sensibilidad artística hacia la escritura, escribe principalmente poesías interminables sobre cualquier superficie pero en especial sobre las hojas y los tallos de los árboles. Por otro lado, esta sensibilidad poética es tomada por su entorno como “mariconería” (Arenas, 2013: 20), designación peyorativa que desplaza al personaje fuera de la matriz heteronormativa ya que no condice su conducta con su género catalogado performativamente como masculino. Esto hace que el niño protagonista sea perseguido, castigado y censurado constantemente tanto por el núcleo familiar como por el social. En la siguiente cita se puede observar la figura del escritor: “Escribiendo. Escribiendo. Y cuando no queda ni una hoja de maguey por enmarañar. Ni el lomo de una yagua. Ni las libretas de anotaciones del abuelo: Celestino comienza a escribir entonces en los troncos de las matas” (Arenas, 2013: 20).

Sobre el entorno rural y mundo familiar: con respecto a este punto Chávez-Rivera (2013), sostiene que este entorno representa la barbarie del contexto social cubano de la pre revolución. Muestra cómo se reproduce el sistema opresivo en la sociedad rural enmarcada en el mandato heteropatriarcal:

Hace un sol que raja las piedras y da grima. Y todavía abuelo no nos da permiso para que vayamos a la casa. Mi madre se ha puesto morada, pues ella no puede casi aguantar el sol, y la sangre se le sube a la cabeza. A mí me da mucha pena ver a mi madre trabajando como una yegua, y algunas veces quisiera ayudarla (Arenas, 2013: 59).

- El mundo familiar: una familia vinculada por medio de la violencia constante entre los integrantes. Un solo hombre, el abuelo, junto a su mujer y sus hijas mujeres forman parte de este hogar carcelario, con muchas privaciones y ataques violentos que ya son naturalizados (Chávez-Rivera, 2013). Al respecto se puede citar el siguiente ejemplo:

“¡Qué has hecho con mis cruces, desgraciada!”, le dije yo, y, cogiendo un pedazo de cruz encendida, le fui arriba para sacarle los ojos. Pero con esa vieja no se puede jugar, y cuando yo tomé el palo encendido, ella cogió la olla de agua hirviendo que estaba en el fogón y me la tiró arriba. Que si no me aparto ahora estuviera en carne viva. “Conmigo no juegues”, dijo abuela, y luego me dio un boniato asado para que me lo comiera (Arenas, 2013: 19).

Los elementos que conforman las condiciones materiales de existencia del entorno rural y de la vida familiar dan cuenta de esta violencia naturalizada, la constante agonía y lucha en un ambiente absolutamente hostil:

- El pozo: como fuente que provee agua a la familia pero que también es un lugar recurrente de suicidio: “Mi madre acaba de salir corriendo de la casa. Y como una loca iba gritando que se tiraría al pozo. Veo a mi madre en el fondo del pozo” (Arenas, 2013: 17).

- El río: espacio peligroso, prohibido y que causa desgracias: “-A mi segunda la hija la parí en el río. A ella se la llevó la creciente, pero a mí sí que no hay baliza que me enrolle” (Arenas, 2013: 38).

- El hacha: Chávez-Rivera (2013) sostiene que los utensilios utilizados tanto en el hogar como en las tareas de campo se usan como armas de combate. No aseguran el bienestar o prosperidad de los habitantes sino que se convierten en herramientas de luchas de poder y de censura, se deja de lado la tarea productiva para abocarse a una batalla intrafamiliar: “Mi abuelo levanta el hacha lo más alto que puede, con las dos manos, y afina la puntería, ´en mitad de la cabeza´, parece que piensa, y sus ojos brillan como los de los gatos cuando ya todo está oscuro” (Arenas, 2013: 84).

El hacha es la herramienta que puntualmente utiliza el abuelo para sus batallas:

Hachas y ruidos de hachas es lo único que se ve y oye en esta casa de hachas, forrada de hachas y repleta de hachas que ya cuelgan del techo, de los cujes, de la cumbrera. Que forman el piso, el corredor, las canales. Y hasta las estacas con las que abuelo ha hecho una mesa para poner las hachas están repletas de hachas (Arenas, 2013: 88).

- El suicidio: otro elemento recurrente es que los personajes se suicidan repetidas veces ya sea tirándose al pozo, ahorcándose o prendiéndose fuego. El deseo del suicidio es algo que está presente constantemente:

-¡Celestino! Celestino se llama. Al menos eso fue lo que me dijo el que trajo la noticia del ahorcamiento de Carmelina, porque no solamente se dio candela sino que cuando estaba ya con la soga al cuello, cogió una botella de alcohol y se la roció (Arenas, 2013: 54).

-¡Ay, Carmelina! ¡Ay, pobre Carmelina! Yo también pensé un día ahorcarme. Pero siempre iba aplazando y aplazando el ahorcamiento. ¡Y mírame aquí!: qué poca fuerza de voluntad he tenido. ¡Qué poca fuerza!… (Arenas, 2013: 54).

-El pobre tiene la misma cara que la ahorcada. (Arenas, 2013: 55)

-¿Y tu madre por qué se ahorcó?… (Arenas, 2013: 57).

Si mi madre se ahorcara podríamos los dos contar las mismas cosas. (Arenas, 2013: 57).

-¿Por qué no nos ahorcamos nosotros también? (Arenas, 2013: 57).

-Es verdad: nosotros no tenemos derecho ni a ahorcarnos (Arenas, 2013: 58).

- Las brujas: La presencia de seres con características mágicas hace difusa la frontera entre lo fantástico y lo real. Las brujas pueden representar los aspectos negativos de las mujeres que habitan la casa, se encuentran todo el tiempo arriba del techo observando a la familia y maldiciendo:

Si yo pudiera hablarte te diría algo, aunque no sé lo que te diría, pero no puedo: me han cosido la boca con un alambre de púas y una bruja me acompaña siempre con un garrote, y al primer intento de decir “hmmmm”, que es lo único que puedo decir, la bruja coge el garrote que le revolotea sobre la cabeza, y me da un garrotazo. ¡Desgraciado! No haces más que mortificarme (Arenas, 2013: 104).

- Los fantasmas: Pertenecen a los suicidados o a los primos muertos del niño protagonista que también aprendieron a vivir arriba del techo de la casa para acompañar y jugar con su primo vivo. Son las almas en pena de los niños asesinados al nacer por sus madres o cuando fueron más grandes, por las golpizas del abuelo. En este punto Chavez-Rivera (2013) habla de madres rígidas, excluyentes, violentas e incluso homicidas que de cierta manera funcionan como portavoces del sistema opresor heteropatriarcal. Estos fantasmas buscan venganza por todos los maltratos recibidos en vida y por el/la causante de sus muertes, a la vez que establecen un vínculo con su primo, el niño protagonista, quien es el único que puede verlos:

Llego a la casa saltando de tronco en tronco, y lo primero que veo es el techo blanco entre la neblina y a todos mis primos, encaramados en él, dándome gritos, mientras cantan canciones mudas que solamente ellos y yo podemos entender. De un salto me llego hasta los canales y me encaramo en el techo. El coro de primos se me acerca sin dejar de brincar y todos a un tiempo me dicen:

-¿Por qué nos has hecho esperar tanto? Bien sabes que desaparecemos en cuanto sale el sol. ¡Qué desconsideración! Esta neblina es lo único que nos protege contra la gente. ¿Es que ya no quieres matar al abuelo? (Arenas, 2013: 49).

Esta enumeración de las condiciones materiales de existencia es solo un recorte necesario en función a la lectura queer de la obra Celestino antes del alba a modo de contextualizar los lugares y los elementos que se relacionan con el eje temático de género como construcción social performativa que cruza tanto por la materialidad discursiva de la obra como por los elementos que la constituyen. La brutalidad del entorno y la violencia naturalizada demuestran en qué forma se castiga estas identidades queer pero al mismo tiempo, hay una fuerte resistencia y valentía por medio del acto heroico de la escritura, la escritura como una forma de visibilización, denuncia y supervivencia, una escritura que buscará ser testimonio de esas memorias” Ortiz-Díaz (2003: 111).

Conclusiones

Reinaldo Arenas transitó una época de cambios, revoluciones y tendencias que fueron emblemáticas para la historia y la literatura de América Latina. Fue además uno de los símbolos más importantes del discurso queer que se materializó tanto en sus obras como en su propia conducta. Se desplazó por esa periferia en la que solamente tenían un espacio los seres que no se ajustaban a la matriz heteronormativa que imponía coherencia entre sexo, género y deseo (Butler, 2007). Formó parte de esos seres discontinuos que no se condicionan a las prácticas reguladoras de coherencia de género, sufrió la discriminación, la marginación, la persecución y la censura por mostrar y contar una conducta juzgada impropia. Su obra literaria da cuenta de esta postura marginal, periférica y queer que marcó un hito histórico dentro de la diáspora homoerótica latinoamericana de la que formó parte.

Reinaldo Arenas transitó una época de cambios, revoluciones y tendencias que fueron emblemáticas para la historia y la literatura de América Latina. Fue además uno de los símbolos más importantes del discurso queer que se materializó tanto en sus obras como en su propia conducta. Se desplazó por esa periferia en la que solamente tenían un espacio los seres que no se ajustaban a la matriz heteronormativa que imponía coherencia entre sexo, género y deseo (Butler, 2007). Formó parte de esos seres discontinuos que no se condicionan a las prácticas reguladoras de coherencia de género, sufrió la discriminación, la marginación, la persecución y la censura por mostrar y contar una conducta juzgada impropia. Su obra literaria da cuenta de esta postura marginal, periférica y queer que marcó un hito histórico dentro de la diáspora homoerótica latinoamericana de la que formó parte.

Las novelas posteriores a Celestino antes del alba son un emblema de la escritura queer en las últimas décadas, particularmente, Antes que anochezca en la que la temática homoerótica es explícita y, en consecuencia, fue analizada desde los estudios de género. Celestino antes del alba, al ser su primera novela y tener un niño protagonista, posee un matiz diferente. Foster (1992) explica que una obra queer, para ser leída como tal, no tiene que ser necesariamente de temática gay explícita, sino que abre diferentes posibilidades de interpretación en las que también se puede incluir la lectura queer ya que, “no hace falta que el texto se autodenomine como queer para que el lector perciba que el argumento parte de la condición homosexual” (Foster, 1992: 47) sino que es posible leer los semas, lugares comunes, alusiones y tropos desde una perspectiva queer. Es posible identificar en la obra Celestino antes del alba toda una constelación temática que puede ser leída desde los postulados queer principalmente al decir que una lectura es una decisión política: un decidir qué se lee, quién lee y desde dónde se lee.

Referencias bibliográficas

Ambrosy, I. (2012). Teoría queer: ¿Cambio de paradigma, nuevas metodologías para la investigación social o promoción de niveles de vida más dignos? Estudios pedagógicos XXXVIII, N° 2: 277-285.

Arenas, R. (2013). Celestino antes del alba. Buenos Aires, Tusquets. [1967].

————— (2010). Antes que anochezca. Buenos Aires, Tusquets. [1992].

Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona, Paidós. [1990].

————– (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos Aires, Paidós. [1993].

Céspedes Ginarte, L. y Pompa Chávez, Y. (2013) «Reinaldo Arenas: un diaspórico de los 80». Revista Caribeña de Ciencias Sociales. [Revista digital]. Recuperado de http://caribeña.eumed.net/reinaldo-arenas

Chávez-Rivera, A. (2013). Mujer, familia y nación en la narrativa de Reinaldo Arenas. Hipertexto 18: 77-91.

Cortina, G. (2005). Conversación con David William Foster. Hipertexto 2: 85-91.

Foster, D. W. (2003). Negociaciones queer en fresa y chocolate: ideología y homoerotismo. Revista Iberoamericana, Vol. LXIX, N° 205: 985-999.

—————- (1997). La diáspora homoerótica en América Latina. Latin American Studies Assn. Arizona State University.

—————– (1992). Consideraciones en torno a la sensibilidad gay en la narrativa de Reinaldo Arenas. Letras, Curitiba, N° 40: 45-52.

Panichelli-Batalla, S. (2011). Testimonios antes y después del alba. Revista Internacional d´Humanitats 23: 27-38. Universidad Autónoma de Barcelona.

Preciado, B. (2011). Manifiesto contrasexual. Barcelona, Anagrama.

—————— (2009). Historia de una palabra: queer. Parole de queer, 15 de abril-15 de junio. [Revista digital].