“Mi sueño sería que nunca más se te preguntase cuál es tu religión, el color de tu piel, tu ideología, tu orientación sexual, tu adscripción política, tu fortuna o tu posición social. Judíos y cristianos, heteros y homos, negros y blancos, sentados todos a la misma mesa, una preciosa mesa redonda, al aire libre, contándose viejas historias…”

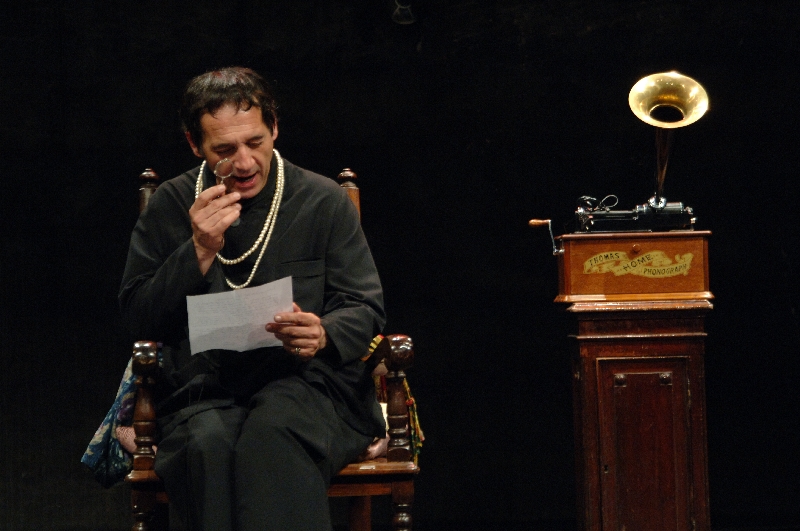

¿Es posible relatar un enigma? “Yo soy impropia mujer” se presenta como el relato de un relato. En el comienzo de la pieza, desde el escenario, una puerta, un gramófono, una mesita, una silla, otra mesa, aguardan ser contados. Y serán, junto a los protagonistas, registro de una vida, testimonio de un tiempo. El espectador no terminará nunca de saber cuál de todos es el artificio, dónde empieza la verdad, dónde acaba la ficción. Se trata de la puesta en escena de una gran puesta en escena.

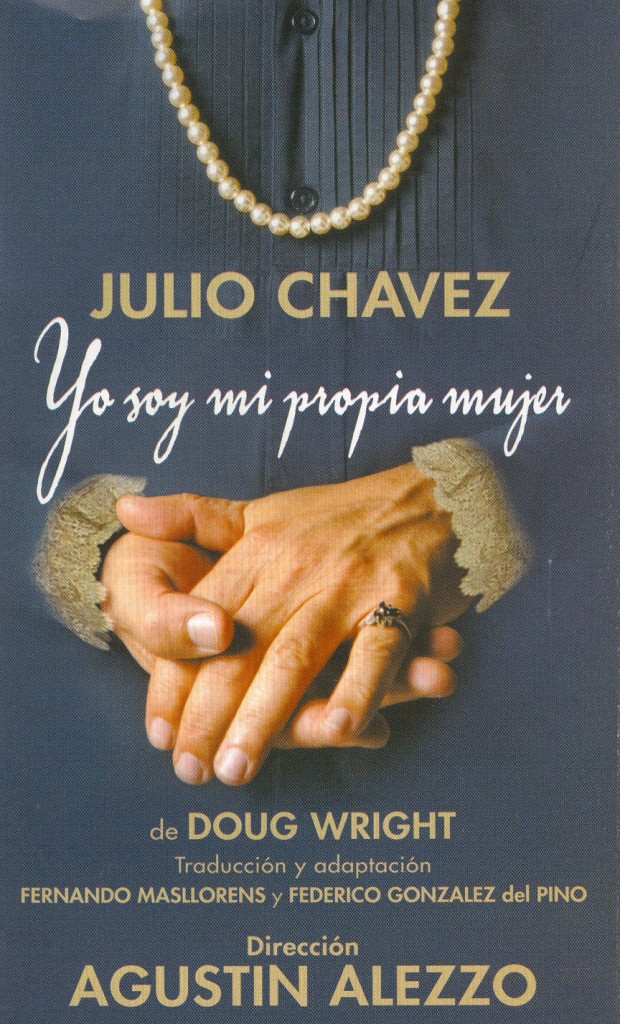

La obra, ganadora de premios como el Tony Award y el Pulitzer Prize for Drama, escrita por el estadounidense Doug Wright, conocido por obras como Quills, que retrata los últimos días en la vida del Marqués de Sade (llevada al cine en el año 2000), “Interrogating the Nude”, “Watbanaland” y “The Stonewater Rapture”, entre otras, parte de una serie de entrevistas realizadas a Charlotte von Mahlsdorf a lo largo del año 1990 en Berlín (“Usted despertó en mí intereses que nunca supe que tenía”, le escribiría en su primer carta). Pero sería el año 1992, cuando los archivos de la Stassi fueron dados a conocer, el que marcaría el punto neurálgico de la obra. A través de dichos informes, el autor descubre que su personaje habría sido informante y colaborador del servicio secreto alemán. Comenzará allí un camino de preguntas, dudas y confusiones que no hará más que desembocar en la imposibilidad de reconstruir la historia de Charlotte. Así, la pieza es atravesada por dos cuestiones centrales, la vida de Charlotte y la búsqueda del autor, que lo convertirá en personaje de su propia obra. Ambos serán protagonistas. Ambos serán víctima y victimario.

Charlotte

Charlotte von Mahlsdorf es, en palabras de Doug Wright, el individuo más peculiar y excéntrico que ha producido la guerra fría. Lothar Berfelde, hijo de un padre déspota de ideas nacionalsocialistas y una madre dulce, nació mujer allá por el año 1928 en Berlín. Incapaz de tolerar a su padre, lo mató a los dieciséis años en defensa propia. Luego se refugiaría en su tía, quien sería su guía y, como tal, lo acercaría al libro que según ella habría de acompañarla siempre, un libro sobre el uranismo autografiado por el mismísimo Magnus Hirschfeld. Con esta complicidad, instalada ya en la adolescencia y luego de confesar a su madre que ella es “su hija mayor”, forjará el cambió que comenzará a definirla. Será para siempre un travestido, alguien que busca la consonancia consigo mismo.

Así, atravesará la constante segregación, desde la lucha contra nazis y comunistas, desde su exquisito oficio de coleccionista que da cuenta de su obsesión, su pasión, su amor (¿alguien es capaz de explicar la diferencia?) por muebles y objetos de la llamada Grunderzeit, corriente alemana de diseño industrial de fines del siglo XIX, desde la apertura, en el sótano de su casa, de un espacio que la convertiría, con el tiempo, en portavoz de una comunidad clandestina gay, lésbica y transgénero de Alemania del Este. Sin dramatizar (al menos desde el discurso) encarcelamientos, persecuciones, palizas y represión, Charlotte organizaba en su colección lo que luego sería un testimonio histórico y estético importantísimo para la Alemania de post – guerra, el célebre Museo Grûnderzeit. Por este aporte al patrimonio cultural alemán habría de ser distinguida con la Orden Alemana del mérito, luego de la caída del muro.

Dadas las acusaciones de complicidad con la Policía secreta alemana, sus años finales serían altamente controvertidos; razón por la cual decide refugiarse en Suiza. Sin embargo, la muerte (ese otro rostro tan propio) la encontrará en una visita a su museo, en el año 2002.

El hecho teatral

Sabemos que cada historia exige su género. Esta, exige teatro. Charlotte es pura materia expresiva.

Bajo la dirección de Agustín Alezzo, Julio Chávez se pone en la piel de Doug Wright, quien se pone, para contárnosla, en la piel de esta mujer encantadora quien a su vez (como en un sistema de cajas chinas) representará algunos otros personajes. ¿Cuántos personajes se ponen en escena? Muchos; aunque uno: el autor nos cuenta su historia. Y su mirada, como no podría ser de otro modo, es incompleta, es limitada. Si es cierto que la realidad es infinita, cualquier recorte debería resultar, al menos, dudoso. Para poder dar forma a lo que son los demás – a lo que somos – necesitamos ver el mundo de la manera más completa posible, más unida posible; pero esa mirada, en el fondo, no hace más que simplificar la realidad. Quizá sea por esto que esta obra impone la necesidad de focalizar en los detalles. El trabajo de Julio Chávez pareciera ir en esa dirección; es delicado, minucioso, detallista al punto de proponer, por momentos, la autonomía del detalle. Desde la forma de tocar sus preciados objetos, aquellos que ella elige preservar y colocar, explícitamente, ante todo (su jerarquización será: “museo-muebles-hombres”), desde un manejo preciso de la femineidad del personaje, de una corporalidad que es identidad y habla desde la manera de caminar, de sentarse, de mover las piernas, los piecitos, manipular prendas y accesorios (aquel collar de perlas que la acompañará a lo largo de la obra), y sin permitirnos olvidar que también en ese cuerpo habita una genitalidad masculina capaz de matar, de reaccionar con una violencia animal ante un mundo que lo rechaza, la composición del personaje resulta exquisita, íntegra, absolutamente orgánica.

Lo acompañan la música de Diego Vainer y la iluminación de Félix Monti. Ambas ocupan un rol marcadamente secundario, aparecen como por detrás del relato, sin explorar demasiado sus posibilidades expresivas. Quizás la puesta así lo exija.

El exhibicionismo de las sombras

Es posible leer en “Yo soy mi propia mujer” una actitud política bien definida que parte del travestismo. El travestismo (que no es lo mismo que la transexualidad o la homosexualidad, valga la aclaración) se postula como un intento de superación de la homofobia, una búsqueda del desarrollo pleno de la libertad del ser. Entre tantos mandamientos que la sociedad occidental ha intentado exitosamente imponer a los sujetos para predeterminarlos y coercionarlos, el de la imposibilidad de la multiplicidad (al menos la de la imagen) es el que Charlotte, mujer – hombre, se ha propuesto doblegar. Sin permitir que la humillación silencie en angustia ese mundo interior (“Con el tiempo me fui dando cuenta del muro invisible que me separa de las personas”, le diría a Wright en otra de sus cartas), abriendo la dialéctica del silencio para poder posibilitar el cambio, ella expone su condición en su máxima expresión. Y es en esa exposición donde radica su fuerza. Porque es lo oculto, frecuentemente, aquello que resulta más amenazador, no lo que se muestra abiertamente. Quizás haya sido esa su táctica, su modo de resistir (sino de combatir) al enemigo.

En una sociedad hipócrita, que obliga a la apariencia a alejarse de toda esencia y la eleva por sobre la verdad, Charlotte desarrolla una mirada estética del mundo que le permite, a través de la conservación de objetos y muebles decimonónicos que se alejan de un sistema de producción en masa, de una concepción de sujeto – masa, conservar una identidad propia que explora matices y formas sin necesidad de sistematizar, paralelamente, contenidos. Esto, del modo más ajeno posible a la victimización.

Así, la obra se balancea constantemente, va y viene dando cuenta de una conciencia (la del autor) vuelta hacia un mundo complejo que pone de manifiesto la riqueza del intento de una relación recíproca y orgánica entre profundidad y superficie.

Moralinas a un lado, Charlotte sobrevive; en su relato, recuerda y olvida, imagina o inventa, también, en función de esa supervivencia (“Sé tan astuta como las serpientes, nunca te olvides de que estás viviendo en la guarida del león”, le habría dicho su tía en sus años jóvenes). Pero sucede que, como con una lucidez admirable expresa el poeta yugoslavo Charles Simic, la imaginación no es un alejamiento de la realidad, sino la llave idónea para acceder al mapa de estrellas de nuestras paredes interiores.

Sin duda, no existe algo así como una oposición entre realidad y ficción sino un tandem continuo entre ambas; ningún recuerdo puede ser real, la memoria opera por selección y construye, gran parte de las veces, desde la imaginación. Así pues, en consonancia con su vida, con su historia, con su relato, hacia el final de la pieza, Charlotte sentencia: “Las historias no son mentiras per se, son automedicación”. Y que el espectador decida.

Ficha técnica:

Dirección: Agustín Alezzo

Diseño de Iluminación: Felix Monti

Diseño de Escenografía: Gabriel Carrascal

Diseño de Vestuario: Cristina Villamor

Música: Diego Vainer

Asistente de Dirección: Lili Popovich – Emiliano Delucchi

Asistente de Producción: Martín Vatenberg

Fotos: Claudio Divella

Diseño Gráfico: Pablo Bologna

Prensa: Colombo – Pashkus

ES TRES Producciones S.R.L