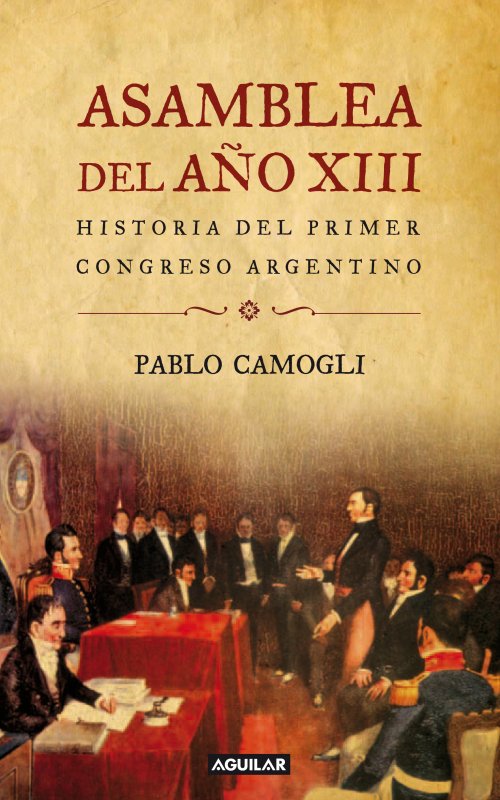

La Asamblea del Año XIII es un acontecimiento clave de la historia argentina, pero muy poco analizado en sus diversos aspectos. Si bien es un tema en los programas de estudio de la materia, son muy pocas las obras dedicadas específicamente a comprender el primer intento por declarar la independencia y sancionar una constitución.

El nuevo libro de Pablo Camogli se adentra en el proceso que, entre 1812 y 1815, marcó el curso de la revolución y la guerra de la independencia, para dar una visión a la vez clara y detallada de nuestro primer congreso constituyente. Está documentada investigación pone de relieve los debates y la labor de la Asamblea en el contexto de los intereses y posiciones en pugna en ese período. Devela así la compleja trama que va desde el inicio de sus sesiones, con un programa de profundas transformaciones revolucionarias, hasta su final en medio de la crisis y la guerra civil, y los logros y frustraciones cuyas implicancias se prolongarían por otro medio siglo. Entre las cuestiones cruciales, el autor estudia con un enfoque actualizado el papel de la logia creada por San Martín y Alvear, las actitudes de los sectores dirigentes y las clases populares y los enfrentamientos entre el poder central y el naciente federalismo de Artigas, para comprender de manera integral la primera experiencia de organizar el país. Camogli ya había dado indicios de ser, sin lugar a dudas, uno de los más destacados analistas de la historia nacional de la nueva generación, Asamblea del año XIII reafirma el estilo de su pluma.

La Asamblea es parte de un proceso histórico, pero ¿cómo se inscribe y con qué importancia es reconocida en su esencia dentro del marco general de la organización nacional?

Hay una importancia que le podemos dar los historiadores, los que analizamos este período revolucionario independentista, y hay una importancia que es la que le da el público, la sociedad argentina, a través de la información que ha recibido de la historia argentina; creo que, en ese sentido, se generan dos imágenes distintas de la Asamblea. Los historiadores le damos una mayor importancia como un antecedente fundacional para lo que hoy es la Nación argentina; en cambio el público en general tiene la referencia de la Asamblea, pero no la conoce en profundidad, como suele ocurrir con otros hechos de la historia argentina; es una característica de la forma en que los argentinos nos relacionamos con nuestra historia, sabemos referenciar los hechos pero sabemos muy poco acerca de qué significa profundamente cada uno de esos hechos.

Creo que lo que sucede con la Asamblea es un poco emblemático porque sabemos que hubo una Asamblea en el año ’13 pero no mucho más. En este sentido, este libro viene a aportar una mirada mucho más profunda que permita integrar a la Asamblea dentro de ese largo, complejo, cambiante y contradictorio proceso que es la gestación de un nuevo país que terminará siendo con el paso del tiempo esto que tenemos hoy en día llamado Nación argentina. Y en ese largo proceso la Asamblea es un primer antecedente, una primera intención de conformar un país independiente, autónomo y organizado bajo una forma específica de pensar la organización de un país. Por eso me parece un tema interesante.

¿Cómo ubicás este último libro dentro de tu producción?

En cierta medida este libro se sale un poco de lo que venía escribiendo, que era todo muy vinculado con la historia militar; pero siempre dentro de una etapa histórica que es la que a mí más me apasiona que es la década del ’10 al ’20, la etapa revolucionaria independentista donde la guerra es un eje central. Por eso mis libros anteriores giran en torno a la historia militar, pero este es el primer libro que sale un poco de lo estrictamente militar para adentrarse ya en un relato más político, en planteos que yo esbocé en libros anteriores -fundamentalmente en Batallas entre hermanos y en Nueva historia del cruce de los Andes, donde hago planteos sobre la interpretación del proceso revolucionario en América-, con una mirada mucho más hacia adentro que hacia afuera, más hacia América que hacia Europa, más hacia los sectores populares que hacia la élite, más hacia las ideas autóctonas que hacia las ideas modernas que vienen de Europa, y cómo en todo caso esas dos miradas se implican en cierto momento para gestar la revolución. Es un libro que profundiza mucho en esas ideas esbozadas en libros anteriores y que por una cuestión de espacio y de temática no tuve tiempo de ampliar. Tuve la necesidad de abrirme un poco de la historia militar para poder dedicarle más espacio a repensar, rediscutir y plasmar un poco todo esto que vengo pensando como interpretación de esta etapa revolucionaria.

Me interesa mucho tu mirada endógena de la historia, ¿cómo la cultivaste a lo largo de tu formación?

Yo creo que nace un poco también por esta cuestión de ser del interior. Yo soy de Misiones, si bien viví en muchos lugares, inclusive en Buenos Aires. En Misiones hay toda una revisión de la historia del pasado que ha llevado a recuperar a la figura de Andrés Guacurarí como un prócer de Misiones y como una figura importante de esta etapa: fue un hijo adoptivo de Artigas que se transformó en gobernador de la provincia de Misiones, el único gobernador indio que hubo en alguna provincia de la historia argentina. Esa necesidad de empezar a rescatar la historia local me lleva a repensar la historia nacional desde una perspectiva de alguien del interior. Y allí es cuando empiezo a vislumbrar, sobre todo a través de la experiencia de los guaraníes, que hay muchos hilos de contacto entre toda la experiencia guaranítica en el bando federal, luchando junto a Artigas en esta década del ’10, con toda una serie de sucesos que ocurrieron antes, en la región de las misiones: las guerras guaraníes de 1750, el conflicto entre los guaraníes y las monarquías de España y Portugal, y una serie de conceptos políticos que si bien no aparecen elaborados en la misma terminología que va a aparecer en la década del ’10 y del ’20 en el litoral, como el federalismo, por ejemplo, se expresa de otra manera en el siglo XVIII pero está diciendo lo mismo. Varios historiadores están trabajando en esta idea de explicar que los guaraníes se transforman en tan fervorosos federales porque el federalismo, con ideas y terminologías modernas, está diciendo lo mismo que los guaraníes venían diciendo desde el siglo anterior. Y yo creo que si nosotros planteamos una situación similar con la experiencia que vivieron Túpac Amaru y Túpac Catari en el Alto y Bajo Perú, también a fines del siglo XVIII, encontramos que también hay muchos elementos políticos ideológicos que después van a aparecer en la revolución. Por eso esta idea de que la revolución estaba naciendo en América mucho antes que la crisis española. Y lo mismo va a pasar con los esclavos en Haití. O sea, los sectores populares venían generando y planteando situaciones de necesidades de cambio revolucionario, en algunos casos con planteo independentista o autonómico, que después se va a sumar a lo que viene como discurso político de la élite para generar la revolución. Y ahí yo no pretendo marcar una postura cerrada ni concluir el debate sino todo lo contrario, lo que se plantea es la necesidad de empezar a rever estas ideas, a ver si no es que la revolución ya estaba acá y no que nos vino de afuera. La escuela historiográfica más tradicional en boga hoy en día habla del origen exógeno de la revolución, lo dice con estas palabras, y en ella coinciden distintas corrientes historiográficas, desde Roberto Galasso hasta la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, que no tienen nada que ver, y sin embargo hablan del origen exógeno de la revolución. Yo creo que hay indicios que demuestran que el origen estaba latente en América y que la coyuntura española fue la que permitió poner en evidencia la crisis estructural que vivía el mundo colonial americano.

En este renacer por lo menos discursivo que hay de cierto latinoamericanismo, ¿ves focos de repensar la historia en diferentes partes del continente hacia un endogenismo?

Sí, la historia se escribe desde el presente. Esta coyuntura que vive Latinoamérica hoy en día, con los procesos de integración tan consolidados, o en proceso de consolidación, invitan a repensar un poco la historia desde nosotros mismos y desde esta cuestión de cómo era la realidad americana para explicar un poco por qué se produjo la revolución. Yo lo planteo en el libro con la cuestión del descubrimiento o conquista: podemos explicar el descubrimiento de América desde el desarrollo mercantil en Europa, o podemos explicar la conquista de América desde la crisis de los grandes imperios americanos. Todo depende del lugar donde nos posicionemos. Y hoy me parece que lo que está pasando en América es una invitación a posicionarnos desde una mirada americanista y, en mi caso particular, desde una mirada desde el pueblo del que formo parte para poder hacer una historia que nos permita identificarnos en ese relato. Porque, ¿por qué a la gente le parece aburrida la historia? Porque no logra identificarse allí, siempre se trata de grandes personajes y de élites, y como ninguno de nosotros es un gran personaje ni es miembro de la élite, nunca nos logramos identificar en ese relato. Entonces el desafío pasa un poco por hacer un relato que le permita al lector decir: “Ah, pero este tipo es como yo, le pasan cosas como a cualquiera de nosotros”. De eso se trata un poco, y el contexto habilita a pensar desde esa perspectiva.

La historiografía liberal encuentra su punta de lanza en Bartolomé Mitre y sus biografías, ¿qué transmite y qué oculta del hecho histórico que se traduce en el Primer Congreso argentino?

Lo que ha hecho la historiografía tradicional, como con otros hechos de la historia, es reducirlo a la mínima expresión posible, vaciarlo de contenido y prácticamente convertirlo en una fecha, o una consigna: la Asamblea del año ’13. ¿Y por qué hacen esto? Porque al momento en que uno le agrega contenido a esa cáscara de la historia que nos dejaron, se da cuenta de lo complejo que era y empieza a reconocerse en la historia y a entender que los protagonistas por ahí no eran los comerciantes de Buenos Aires vinculados con el comercio británico sino que los protagonistas de la gesta de mayo eran los sectores populares, y que la revolución estaba latente en otros sectores y el federalismo era una idea que ya estaba desde hacía mucho tiempo, y que en buena parte de la población litoraleña ya estaba la idea de la autonomía de los pueblo, de la soberanía particular de los pueblos. Entonces hay una construcción adrede de un relato para vaciar de contenido a la historia; y ahí se da una paradoja que es que para comprender la historia es necesario complejizarla, cuanto más complejo es el relato histórico, es más fácil de comprender. Es al revés de lo que uno pensaría, uno dice: “Cuanto más fácil me lo expliquen, más fácil lo entiendo”, pero no, así es más difícil de entender, porque si no explicamos la historia con todas las complejidades que tiene, nunca vamos a entender por qué pasaron las cosas como pasaron y por qué este Congreso que quería sancionar una Constitución y declarar la independencia nunca lo hizo. Así que ahí está el desafío de empezar a llenar de contenido toda esa cáscara que nos han dejado de la historia, para que en ese relato complejo se pueda empezar a comprender el proceso histórico.

Justamente en este punto te propusiste demostrar un cambio de rumbo, una convicción, y finalmente una frustración, un intento fallido con relación al objetivo inicial de la Asamblea, ¿podemos deslindar responsabilidades?

Sí, los principales responsables en este sentido fueron los conductores del proceso político de esos años, que empezó siendo la Logia, con San Martín y Alvear a la cabeza, con Monteagudo como un gran actor de barricada. La Logia fue la responsable de elegir a los diputados, de establecer las prioridades políticas que iba a tener la Asamblea a la hora de tomar ciertas decisiones y los tiempos en que se iban a adoptar esas decisiones. Y fue la Logia quien después, frente a los cambios que se produjeron tanto interna como externamente en la coyuntura y el escenario político social, no supo responder con una mirada estratégica que permitiera profundizar la revolución y no frenar el impulso revolucionario. Y en ese sentido el gran responsable va a ser el ala alvearista de la Logia, porque San Martín empieza con un distanciamiento lento que después se va a ir acentuando cuando aparecen ya no sólo diferencias tácticas sino en la mirada estratégica sobre la revolución, y allí definitivamente el control político queda en manos del alvearismo y se empieza a ver la infiltración de los agentes británicos en el Río de la Plata: García, Rivadavia, etc. Eso se ve en varias decisiones de la Asamblea, con una participación política cada vez mayor en ese gobierno. Y lo que yo creo es que esa élite dirigente que asume el control político perdió la relación con la base social que le daba legitimidad a la convocatoria de la Asamblea; cuando perdieron esa relación con la base social, perdieron un poco la mirada estratégico, el rumbo, y terminaron en un giro conservador muy marcado que fue la convocatoria de un Rey británico para que se coronara como Rey del Río de la Plata, un poco una metáfora de estas frustraciones que vivieron los pueblos de la región en esa década.

Desde fines de 1810 parecería que la revolución fue perdiendo ritmo, los intereses sectoriales prevalecen sobre los objetivos revolucionarios. Planteás que existía el riesgo, ya en 1812, de una balcanización, ¿podrías ampliar la idea y relacionarla con algún otro momento histórico?

La amenaza de la balcanización siempre estuvo presente en tanto y en cuanto el centralismo fue un elemento que la favorecía, porque así como Buenos Aires pretendía ser autónoma frente al Rey de España, las provincias podían pretender lo mismo frente a Buenos Aires, y era legítimo que lo pretendieran, era el mismo razonamiento. Entonces la preponderancia del centralismo político con que actúa Buenos Aires termina generando una balcanización en términos territoriales y en términos políticos también, porque cierra la posibilidad de establecer alianzas con otros sectores políticos del interior que están reclamando autonomía pero que en definitiva pueden concordar o coincidir en ciertos lineamientos generales de las decisiones políticas que se pudieran tomar desde el gobierno central. La balcanización es una cuestión que se va a repetir varias veces en la historia argentina, fundamentalmente se da en esta época porque es la época en que se define territorialmente lo que va a ser la Nación argentina, por lo menos en cuanto a su composición de las provincias centrales y del Noroeste de la Argentina –mucho tiempo después se van a incorporar los espacios de los pueblos originarios-, pero en esta época (la década del ’10 y del ’20) se define la estructura del país central, con la separación del Paraguay, de la Banda oriental, que va a conformar el Uruguay, y de lo que va a ser Bolivia posteriormente, que es el resultado de un fervoroso centralismo que quiere aplicar Buenos Aires en contra de lo que era un clamor popular masivo y mayoritario en el interior, que era la organización federal del país. Eso está muy claro y expuesto, no era una expresión de barbarismo e ignorancia sino la expresión de un proceso político que había en muchos pueblos del interior, fundamentalmente los litoraleños, y que no fue entendido nunca por Buenos Aires. Y por eso todos los fracasos que se van dando en estas décadas, con las constituciones fallidas, la falta de organización… Por eso se inicia en esta misma época la guerra civil, como fruto de esos conflictos que se van dando entre una revolución que desde Buenos Aires quiere imponer una idea que no tiene nada que ver con lo que eran las ansias de organización política de otras regiones del país; en la incapacidad o en la imposibilidad de lograr acuerdos empiezan estas tensiones que en muchos casos facilitan la balcanización territorial y política.

¿Y en qué otros momentos históricos ves reflotar este riesgo?

En cuanto a lo territorial fue muy complejo en la década de 1850, 1860, con la segregación de Buenos Aires también bajo el mismo conflicto entre la organización federal, la organización central; fue una época muy conflictiva en ese sentido, la Argentina estuvo muy cerca de transformarse en dos países distintos, uno el Río de la Plata y otro la Confederación argentina. Y después sí situaciones de conflictos políticos más que territoriales. O si se quiere esta idea de proyectos políticos o de país que poco tenían que ver con la integración regional y que facilitaban la balcanización regional de nuestros países. Hoy nuestros países están divididos por fronteras pero generan un proceso de integración política y social que les permite actuar juntos y ser solidarios ante ciertas circunstancias. Creo que la Argentina ha tenido, a comienzos del siglo XX, por ejemplo, un proyecto conservador, que miraba mucho a Europa y poco tenía que ver con la integración de los países vecinos, era un proyecto balcanizador en el sentido de que nos debilitaba como país al no poder actuar en conjunto con Chile, con Brasil, con Uruguay, en defensa del Atlántico Sur, por ejemplo, de las Malvinas, etc., de lo que son los grandes temas territoriales para la Argentina, que recién ahora los podemos presentar como cuestiones de integración latinoamericana.

La convocatoria y el proceso de elección de representantes da lugar a un procedimiento previsto reglamentariamente, ¿podrías resumir el espíritu de ese reglamento en virtud de la letra de sus instrucciones?

El reglamento tenía el objetivo de aparentar una lección democrática con algunas instancias de elección que permitieran la participación de la mayor cantidad de vecinos de las ciudades, era una elección en donde la población rural no tenía participación; eran los cabildos de las ciudades los que elegían a los representantes, pero esa intencionalidad democrática después se vio un poco frustrada por lo que fue la introducción de gente de la Logia en cada una de las elecciones para asegurar la elección de hombres de la Logia en esas convocatorias. Hubo algunas excepciones pero en términos generales la mayoría de los diputados fueron miembros de ella, inclusive Catamarca eligió a San Martín como diputado, pese a que San Martín no aceptó la elección. Vieytes fue electo por tres provincias distintas, y después optó por Buenos Aires; Monteagudo fue electo por Mendoza, provincia que ni siquiera conocía; Larrea fue electo por Córdoba cuando Larrea era un morenista y Córdoba era un poco el centro de donde había salido la oposición a Moreno en diciembre del ’10… La elección fue muy manipulada, y pese a que le espíritu del reglamento buscaba la democracia, de democrática tuvo poco.

¿Cuál era el escenario político y el clima social en enero de 1813?

Era un clima de gran expectativa, sobre todo en Buenos Aires. Veníamos del triunfo de la Batalla de Tucumán, lograda por Belgrano un poco milagrosamente, con la famosa desobediencia; se había logrado derrumbar al Primer Triunvirato, que había sido un gobierno muy conservador y que había puesto la revolución muy a la defensiva; y con la conformación del Segundo Triunvirato además se había convocado a la Asamblea General Constituyente, de la que se creía que iba a ser la responsable de solucionar todos los males y dificultades de la revolución. Uno de los males fundamentales que tenía la Logia y el grupo que asume el poder era el de la lucha facciosa, como un elemento que retardaba la posibilidad de organizar definitivamente este nuevo país. Entonces en enero del año ‘13, cuando empiezan a llegar los diputados, hay una gran expectativa, una gran efervescencia de que se está avanzando en la revolución. Enseguida se produce en triunfo de San Lorenzo, después viene la victoria de Salta. Así, la revolución aparece nuevamente como avanzando, casi incontenible, junto a esta idea –un poco ingenua si se quiere- de que todo dependía de la conducción política, de que si la revolución tenía una conducción política coherente enseguida iba a triunfar. La realidad era bastante más complicada que eso, no todo podía depender de una élite que dirigía desde Buenos Aires a miles de kilómetros de los campos de batalla y de las realidades locales en cada provincia. Pero sí, ese enero de 1813 habrá sido uno de los grandes picos de efervescencia política y expectativa en Buenos Aires en toda esa década.

Ya hablamos un poco de esto pero, más específicamente, ¿cuál fue el papel de la Logia Lautaro?

Fue un papel crucial. La Logia de los Caballeros Racionales fue fundamental porque junto a la sociedad patriótica, que era un poco la organización de superficie, fue la que fue generando todo el entramado político para derrumbar al Primer Triunvirato y para intentar reencauzar la revolución. Ese era el gran objetivo de la Logia, volver a poner a la revolución en la senda de mayo del ‘10, en esa senda de transformaciones sociales, políticas y económicas, en la senda de la autonomía y el gobierno propio. Y tuvo mucha importancia en ese período, porque sus hombres fueron los grandes protagonistas de la Asamblea, sus miembros fueron los diputados de la Asamblea: San Martín fue el que organizó el Ejército a caballo, luego el General en el Ejército del Norte para reemplazar a Belgrano; Alvear va a ser el responsable de la conquista de Montevideo. Los hombres de la Logia van a ser los responsables de armar la escuadra que derrota a los realistas en Montevideo. La Logia y sus hombres son los grandes protagonistas de estos años, con sus aciertos y con sus errores. También van a ser los responsables de terminar en esa contradicción profunda de la que hablábamos antes: piden un Rey inglés. Y a ellos les caen todas las responsabilidades, las críticas y los aplausos, porque fueron los que tuvieron el control político durante esos dos años.

La cesión inicial de la Asamblea da origen a determinadas definiciones políticas que avanzaban en clara dirección a la independencia, ¿qué generó ello entre los diputados al tiempo de prestar juramento?

Ahí hay dos cuestiones fundamentales. Una tiene que ver con la ausencia de referencias al Rey Fernando VII, que es un tema muy importante en una época en la que todavía no habíamos declarado la independencia, y en la que supuestamente la revolución peleaba por los derechos del Rey cautivo: Fernando VII estaba preso y las revoluciones en América se hacían en nombre a ese Rey cautivo. Entonces hay un primer elemento: que la Asamblea estaba decidida a avanzar en la independencia. Y el otro elemento que puede generar muchas discusiones es la cuestión de a quiénes representaban los diputados, ¿representaban a los pueblos de las provincias?, ¿representaban a las soberanías provinciales?, ¿o representaban a la Nación, concebida como una soberanía unitaria, única? Alvear lo que propone e impone es que los diputados son realmente diputados de la Nación y que por lo tanto las instrucciones que hayan traído de sus respectivas Asambleas electorales no tienen validez a la hora del funcionamiento del Congreso. Y este último va a ser un elemento que va a generar muchas discusiones, algunos diputados se van a disgustar bastante, el más polémico va a ser Laguna, que le escribe a su gobierno de Tucumán diciendo que no sabe qué hacer, que ahora resulta que él no es diputado de Tucumán sino de una Nación que tampoco existe, digamos, porque no es independiente, no tiene Constitución ni nada. En fin, se trata de un elemento de bastante conflicto: ¿cómo se estructura la fórmula de jura en donde no aparece el Rey y donde la soberanía aparece puesta en una Nación unitaria y no en un estado provincial?

¿Cuáles fueron las decisiones fundamentales, más allá de lo simbólico que obviamente también es importante?

Cuando uno ve las medidas que toma la Asamblea, ve que muchas cosas no se aplicaron. Lo simbólico es lo único que perduró en el tiempo: el escudo, la bandera, la moneda, etc. En ese sentido, la Asamblea dejó plasmado un legado político importante: un programa de gobierno en donde aparece la inclusión social, la ampliación de derechos incorporando a los sectores tradicionalmente relegados con derechos adquiridos mucho más específicos y claros: el fin de los tormentos, la libertad de vientres, que fue un paso previo a la abolición de la esclavitud. Se avanzaba en esa línea en una época en la que el mundo todavía usaba la esclavitud como forma de producción primordial. Y también algunas cuestiones que tienen que ver con el regalismo del estado, la intervención sobre la iglesia, en un contexto complicado, porque la iglesia del Vaticano sigue reconociendo a estas tierras como pertenecientes a España. Entonces lo que deja la Asamblea es una serie de medidas que en la práctica casi no tienen aplicación pero que se van a transformar en un programa político que va a ser permanentemente retomado a lo largo de la historia argentina como un horizonte de idealizaciones al que hay que regresar de alguna forma y al que hay que tratar de plasmar de alguna manera en algún momento. Lo más importante es este ideario vinculado con lo que hoy llamamos los Derechos Humanos, que en aquella época eran los Derechos del hombre: el fin de los tormentos, de los abusos, de la Inquisición, de los castigos corporales. Allí había una postura muy revolucionaria para la época que entre el cúmulo de decisiones cabe destacar.

¿Se puede decir que realmente a partir de entonces la idea fue romper con el pasado?

No sé si con el pasado en su totalidad, porque tampoco es que se planteaba una vuelta al mundo incaico de antaño, sino romper con un esquema colonial y plantear un nuevo esquema, inclusive en algunos sectores todavía no estaba clara la idea de la independencia y todavía estaba la ilusión de reformular el pacto con el Rey español; la propia Constitución de Cádiz del ’12 había abierto algunas expectativas allí, que cuando vuelve Fernando VII y anula la Constitución se terminan. Entonces más que romper con el pasado en su totalidad se trataba de romper con un esquema colonial para constituir una sociedad mucho más integrada en la que puedan participar y tener derechos todos los sectores sociales que integraban esos nuevos países que se estaban gestando. Un poco va a ser la idea que retoma Belgrano en el Congreso del ’16 con la propuesta del monarca incaico, se trata de buscar la ampliación de la base social de la revolución, de sumar a los sectores que estaban excluidos, y no sólo porque es un acto de justicia que responde a los Derechos del hombre sino porque en esos sectores es en donde está la llama revolucionaria y es necesario que esta revolución les dé respuesta, porque si no se puede terminar en la anarquía, el desorden y la guerra civil, que es lo que plantean Belgrano, San Martín, etc.: incluirlos no como una dádiva sino porque si no son incorporados esos sectores van a seguir en la lucha y entonces no va a haber gobernabilidad, que es finalmente lo que ocurre.

¿Qué pasó con los diputados enviados por la Banda oriental?

Primero se eligió un diputado en Buenos Aires, en representación de Maldonado, y después cuando se logra hacer un acuerdo con Artigas, que acepta reconocer a la Asamblea, llama al Congreso de las Tres Cruces, que elige cinco diputados por la Banda oriental. Ya de entrada Artigas elije una cantidad de diputados mayor de la que supuestamente correspondía según el reglamento del 24 de octubre. Por reglamento le correspondían cuatro, y la Banda oriental elije seis, ¿por qué? Porque elije los mismos diputados que Buenos Aires. Es la lógica de la que hablábamos antes, las provincias quieren lo mismo que Buenos Aires y se creen con derecho a reclamarlo. Entonces ahí ya tenemos un elemento que genera tensión: la cantidad de diputados. Y segundo, Artigas elige según su criterio: en vez de elegir representantes por cada pueblo, él hace un gran Congreso en Tres Cruces y ahí se eligen los cinco diputados a los que además les entrega instrucciones específicas desconociendo esta idea de que los diputados son representantes de la Nación y no de las provincias. Así, con todas estas cuestiones en junio del ’13 aparecen los diputados en Buenos Aires y la Asamblea tiene todas las excusas como para no aceptarlos. Yo lo que planteo en el libro es que en realidad la Asamblea no podía venir a cuestionar la forma en que se habían elegido los diputados de la Banda oriental cuando los diputados de las otras provincias se habían elegido de forma similar, y en algunos casos con mayores violaciones al reglamento específico. La discusión era más de fondo y tenía que ver con lo que planteaban como organización de país estas instrucciones: la federación o la organización confederal, el gobierno republicano, la capital fuera de Buenos Aires y fundamentalmente una economía descentralizada, con la posibilidad de apertura de varios puertos y que la economía no funcionara a través de un puerto único. Ese fue el gran elemento que la Asamblea no podía permitir porque hubiera sido abrir una puerta a un debate ideológico al que no estaban decididos a entrar en ese momento.

¿Qué protagonismo tuvo en este pasaje de nuestra historia Bernardo de Monteagudo?

Fue el hombre clave de la Asamblea, uno de los principales oradores y uno de los principales políticos en términos de gestión política. Fue redactor de El redactor, que fue el diario que comentaba las principales decisiones de la Asamblea, pero además fue redactor de otros periódicos que se publicaron en la época. Y fue un hombre de barricada política, yo me lo imagino debatiendo en los cafés, en los recintos, en todas las esquinas; escribiendo, discutiendo… fue un hombre muy apasionado al que por pecado de juventud, por inexperiencia o quién sabe por qué le terminó ocurriendo un poco lo mismo que a todo su grupo, terminó preso y enceguecido por lo que estaba ocurriendo, incapaz de interpretar que salvar la revolución implicaba otras decisiones que las que se tomaron. Pero evidentemente fue uno de los grandes protagonistas de ese momento, pese a que la historia tradicional no le reconoce esa importancia… “Discípulo del diablo” lo denominan algunos autores.

¿Por qué pensás que ahora hay una revalorización tan grande de Monteagudo?

Porque responde a la reivindicación de un tipo que fue uno de los principales ideólogos de la idea de la integración latinoamericana, de la construcción de la patria grande. Fue artífice del acuerdo entre Perú y Colombia cuando San Martín y Bolívar gobernaban los respectivos países, y ese fue uno de los primeros acuerdos de integración que se firmaron en el continente. Estuvo con San Martín y con Bolívar, fue secretario de ambos. Trabajó mucho por la integración de toda aquella región del Norte del continente americano, y creo que se lo rescata desde ese lugar. Además, fue un hombre con una gran experiencia política, vivió en el Alto Perú, conocía bien esa idiosincrasia; era medio mulato, de piel oscura. Entonces tiene muchos elementos que desde este presente lo hacen simpático y que terminan explicando un poco por qué se lo ha ninguneado tanto a lo largo de la historia.

¿Cómo repercute acá la caída de Napoleón Bonaparte en Europa?

Es el gran impacto que termina de sellar la suerte de la Asamblea. No tanto la caída de Napoleón, porque ya desde antes se viene viendo este fenómeno en España, antes de la caída de Napoleón y luego de la campaña de Rusia, Napoleón prácticamente es expulsado de España, él decide liberar a Fernando VII y firma un acuerdo con España que le garantiza que España se va a mantener neutral en Europa y a partir de allí es cuando se produce la restauración de Fernando VII y el giro a la derecha que hace rechazando la Constitución de Cádiz. Y es en ese momento cuando ya la Asamblea venía muy frenada en su marcha y la conducción, Alvear, no sabe cómo interpretar el momento ni qué hacer –había dos opciones: o negociar con España y volver hacia atrás, al 24 de mayo de 1810; o avanzar hacia adelante, lo cual suponía la declaración de la independencia; no había posibilidad de negociar el pacto colonial con ese Rey que había decidido regresar al antiguo régimen-. Alvear creyó que podía encontrar un camino alternativo proponiendo la coronación del Rey inglés.

¿Qué implica la figura del director supremo?

La evidencia de un proceso de consolidación de poder que se está dando en Buenos Aires en dos sentidos. Por un lado, desde la misma estructura del estado, porque las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma generan un achicamiento del poder. La Asamblea, que era un Congreso de treinta miembros, se reduce a una mesa chica de cinco miembros con las mismas potestades que tenía el cuerpo pleno para tomar decisiones, pese a que prácticamente no toma ninguna decisión en ese momento, y reduce el Triunvirato, que era un gobierno de tres, a un directorio de una sola persona. Todas estas derrotas militares, estos cambios, van generando una concentración del poder muy fuerte que además es la evidencia del vacío de poder que se está generando en torno a este grupo que ya no tiene la participación de los diputados del interior ni el apoyo político de San Martín que está en el Ejército del Norte y próximamente se va a ir a Cuyo, y tampoco tiene el apoyo de la base social que le había dado legitimidad a la Asamblea. Entonces la respuesta es concentrar el poder para de esa forma seguir controlando el gobierno, sin necesidad de legitimidad.

Los intereses británicos: ¿Paz o guerra con Inglaterra? En aquel momento, ¿fue un dilema?

Fue un dilema durante toda esta etapa; no había posibilidad de tomar grandes decisiones políticas si no era con la anuencia o con la guerra de Gran Bretaña. Gran Bretaña era el gran actor mundial, definía la situación mundial por el control que tenía de los mares, estaba en una alianza con España, por encontrarse en guerra contra Francia. La necesidad de negociar con Inglaterra era permanente, el tema era cómo hacerlo para que esa negociación no terminara haciendo que la soberanía que se había recuperado de España no se limitara por estas negociaciones con Inglaterra. Y fue siempre un dilema difícil de solucionar para todos los patriotas del continente, no sólo los del Río de la Plata. Algunos lo supieron transitar, como San Martín; y otros no, como Alvear, por ejemplo. Creo que es un tema en el que no hay que ser ingenuo, hay que tratar de posicionarse en el contexto de la época.

Te voy a leer un fragmento de un texto escrito por Horacio González para el bicentenario de la asamblea del XIII. Hablando de El redactor, termina diciendo: “Todos los textos escritos, insertos con esperanza candorosa pero no sin sólidas razones en su ilusorio presente, dejan entrever rumbos que nos son familiares. Batallas y explotación minera son las dimensiones que sostienen a la distancia -todo lo lejos o cerca que se desee- nuestros propios textos. Aquellos argumentos no distan mucho de los que ahora se escuchan cambiando una o más circunstancias y nombres. Las redacciones son siempre inacabadas y si hay infinitud o, lo que es lo mismo, inconclusión, es la de nuestro propio sentido de las asambleas. Se busca la gloria y en un ramalazo de la ambición se obtiene el azogue”.

Me interesa esta comparación con el hoy…

Yo coincido plenamente, creo que esta década nos ha dejado a nosotros como país un horizonte de realizaciones que nunca se realizó y a la que estamos permanentemente volviendo. Es lo que dice Horacio, muchas veces estamos hablando de lo mismo, con otros nombres, con otras circunstancias, pero estamos atrás de los mismos objetivos, y casi con los mismos problemas muchas veces. Por eso creo que es interesante repensar el pasado desde esta perspectiva, porque nos permite comprender muchas cosas del presente.

Por Damián Blas Vives y Luis Adrián Vives