Monserrat. Ella lleva el caos tatuado en la piel.

Ella y los lados A y B del cassete de su vida y el silencio antes del track oculto como una despedida. Entre el miedo de los que eligen su vida y el comfort de los deprimidos.

Ella.

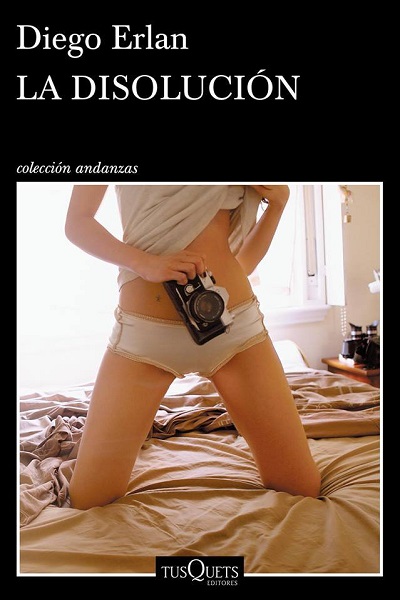

Y Simon la observa, trata de clasificar lo que quedó de Monserrat, lo que fueron esos tres meses juntos, para ver dónde archivar ese amor. Un arqueólogo de recuerdos. La Disolución de Diego Erlan, un documental de la extinción de la pasión, la angustia dentro de uno mismo, la tensión del “nosotros” que se rompe y se hace él y ella.

¿De dónde surge La Disolución? ¿Cómo fue su proceso de escritura?

La disolución surge de la fascinación por un personaje: Monserrat, una chica que aparece al final de mi primera novela, El amor nos destrozará. Una vez publicado aquel libro empecé a darle vueltas a ese personaje para tratar de construirlo, para entender de dónde venía. Lo hice a partir de anotaciones, detalles, música, frases sueltas que podría articular una chica como ella. Entonces se me impuso otro libro, una biografía de un personaje real, que me entusiasmó absolutamente. Abandoné por un tiempo el proyecto de esa novela y empecé a investigar para ese nuevo libro de no ficción. Al mismo tiempo empecé a escribir un diario de la investigación, para registrar el proceso de trabajo, la manera como voy obteniendo testimonios, documentos y apuntar reflexiones que, en algún momento, supongo que las incluiré en ese libro. Llevo cinco años de investigaciones, cientos de páginas escritas, y sospecho que falta todavía bastante tiempo. Fue en ese diario de investigación en donde, sin esperarlo, irrumpieron ciertas inquietudes que terminarían en La disolución. Fue escribir una entrada del diario y entender que ese era el estilo, ese era el comienzo de la novela que había abandonado. Entendí, además, que ambos libros coinciden en un punto: la fascinación por un personaje y, en ellos, subyace una misma pregunta: cómo se escribe una vida. Se resolverán de manera diferente. Además, en un libro tengo que lidiar con otros (sean personas reales, archivos o documentos perdidos) y en esta novela tuve que lidiar conmigo mismo. También son diferentes grados de dificultad. Escribí la novela en un par de meses. Acepté que esa estructura (donde abunda la fragmentación) le aportaba al relato cierto vértigo (propio de las relaciones amorosas intensas) y respondía, de algún modo, a la pregunta inicial sobre cómo se escribe una vida. En este caso, la respuesta fue a partir de los restos de esa relación, que tiene que ver con la memoria de Simón, en su construcción y posterior disolución. ¿Cómo recordamos al otro? A partir de frases sueltas, escenas repetidas, canciones escuchadas una y otra vez. Y a partir de esos elementos, las siguientes preguntas, inevitables, serán quién era el otro y quién es uno después de la separación.

La música es uno de los pilares de la novela, los cds, los posters, las piezas como formas de autobiografías. Si bien la cultura popular funciona como factor de pertenencia, ¿en qué medida podemos decir que involucre la identidad?

No tengo dudas de que la cultura popular nos constituye. No soy el mismo después de haber escuchado determinadas canciones, después de haber leído algunos de los libros que, en última instancia, aportaron bastante para que sea como soy. No puedo ser el mismo. Después habrá una infinidad de variables que modifiquen el resultado, pero esa será la base sensible para la identidad y para la particular manera de ver el mundo.

Podríamos decir que en la actualidad habría un pasaje de los recuerdos tangibles a los recuerdos digitales. ¿Qué cosas creés que se perdieron en el camino? ¿Es más fácil desprenderse de un recuerdo digital?

Se modifica, una vez más, nuestra relación con la memoria. Pareciera descabellado pero tendríamos que observar lo que ocurrió cuando se pasó de la oralidad a la escritura. Algunos consideraban que la escritura sería una verdadera desgracia: el conocimiento quedaría a merced de cualquier persona que tuviera acceso a esos textos mientras que antes pasaba de maestro a discípulo. Otros tantos consideraban que afectaría a la memoria del hombre, que al tener el conocimiento disponible por escrito dejaría de recordar. En fin. Las visiones apocalípticas se reproducen ante cada cambio. Volvamos al presente. Aunque admito ser un fetichista pertenezco a la generación que supo convivir tanto con lo tangible como con las bondades de lo digital. Del mismo modo que acumulo papeles (revistas, cartas, libros físicos) también me gusta acumular mails y archivos varios. Resulta más sencilla la búsqueda y el traslado con los dispositivos digitales. Pero no creo que sea más fácil perder una cosa o la otra. A veces acumulo archivos digitales por las dudas, pero esos documentos tangibles que se acumulan en lugares físicos corren el riesgo de la coyuntura, por lo general de mudanzas, que te empujan a juzgar la necesidad de aquello que guardamos. Por ejemplo, guardar libros que no leí pero hacerlo por las dudas, a ver si algún día me interesa investigar sobre un tema. Impulso que también me lleva a archivar revistas que en algún futuro puedan servirme. Del mismo modo he perdido mails, he perdido memorias de máquinas con cientos de textos, por estar en máquinas que se vuelven obsoletas. Pero tengo en mi memoria proyectos de otros tantos textos que me acompañan desde la adolescencia. Esos no creo que se pierdan pero tampoco puedo asegurar que algún día sean escritos. El recuerdo, por lo pronto, se encuentra agazapado. Hace unos días fui a una reunión con gente que hace quince años no veía. Me sorprendió que algunos recordaran cosas que para otros estaban absolutamente borradas. Como si fuera otra vida. En ese punto, pienso, la ruptura de una relación nos enfrenta al olvido incipiente. Ese otro que un momento antes dormía en la misma cama empieza a escabullirse, a disolverse, empieza a convertirse en una bruma espesa y misteriosa.

En la búsqueda de Simón vemos cómo él imprime los mails, vuelve esas palabras algo tangible, algo con lo que poder trabajar, y a la vez, habitar esos recuerdos. ¿En qué medida pensás que los recuerdos fortalecen o debilitan las ilusiones?

Quizás el personaje de Simón imprime los mails para volver más concreta esa voz perdida. La ilusión, esa representación ficticia, se alimenta de los recuerdos. El pasado, de algún modo, es una ficción que creamos a partir de ciertos elementos. Como si nosotros mismos construyéramos verosimilitud para creer en las circunstancias que dieron lugar a lo que sucedió. Por otro lado, La disolución fue la búsqueda de encauzar un río textual integrado por mails, mensajes de texto y memoria. No me interesaba reproducir lo formal de esos intercambios sino cierta dinámica comunicativa.

¿Simón busca entender para no sentir?

No creo. Me parece que busca entender lo que sintió, entender por qué lo sintió y explorar, desde ese relato, las paradojas, irracionalidades e impulsos del sentimiento.

¿Es más fácil comprender el amor cuando se pierde, cuando ya dejó su “quemadura” en la piel?

Como sucede a menudo, para comprender se necesita tomar distancia. Lograr cierta perspectiva. Las heridas tienen que cicatrizar para observar, más tarde, cuáles serán las marcas que permanecerán en el cuerpo y en el espíritu.

Sabemos poco de Simón y demasiado -pero nunca suficiente para Simón- de ella, como que el ser amado devora al otro. “El amor es un estado de inestabilidad absoluta en que uno deja de ser uno y acepta perderse en el otro y para el otro”, dice un personaje en un momento. Ahora bien, mimetizarse implica un riesgo que uno puedo asumir consciente o inconscientemente pero, ¿hasta qué punto anularse o inmolarse tiene que ver con el amor, con el verdadero amor?

Nada es racional para el amor. En una relación no debería especularse y en ese tipo de relación está implicado Simón. Creo que en una relación uno tiende a ser un kamikaze. No veo otra manera. La disolución de la que habla la novela también va por esta vía: perder, durante un tiempo, esa identidad, perderse en el otro. Julia Kristeva tiene una frase: en el amor yo es otro. Esa línea, que recuerdo haber subrayado y cito en la novela, me hacía pensar en el núcleo de una relación amorosa. Y por eso quería que Simón leyera lo escrito por Monserrat: al leer uno se funde en la voz del otro y, desde lo formal, sería una manera de representar esa idea.

James Sallis decía que la memoria es más poeta que biógrafa, entonces ¿qué es la memoria sino el recuerdo del recuerdo del recuerdo? ¿Cada vez que recordamos no vamos, paulatinamente, modificando algo en ese recordar; y así cobraría sentido la idea de lo poético del recuerdo?

Nuestro pasado es una ficción. Y el inconsciente funciona como una máquina que reproduce esas ficciones de maneras inesperadas y aleatorias.

¿Qué relación encontrás entre los recuerdos almacenados y la identidad, teniendo en cuenta cómo la memoria ejerce sobre nosotros?

Somos el resultado de esas historias narradas en papeles llenos de polvo. O perdidas en la bandeja de entrada.

En un momento de la novela se dice: El cine: algo bello y doloroso. O: “aceptar el borde”. ¿Qué es para vos la literatura?

El dolor en las articulaciones. Eso es la literatura desde el punto de vista más concreto. Después, si uno analiza las razones de ese dolor entonces entiende que proviene de aceptar el borde, ese precipicio que también es la literatura: la posibilidad de meterse en un agujero negro que no se sabe hacia dónde te va a llevar. Y tampoco si podrás volver. Y, si es que volvés, no saber muy bien cómo vas a hacerlo. La literatura es adrenalina y es un trance. Y es la posibilidad de perseguir un ritmo y el murmullo de unas voces que se acumulan en tu cabeza.

¿Cómo ves, en la actualidad, el estado de situación de la literatura en general?

No sé a qué nos referimos con estado de situación. Ni de lo que hablamos cuando hablamos de “literatura en general”. La literatura es un lugar de resistencia. Siempre lo fue. Hay que resistir en esa trinchera y escribir como sea. Vivimos en un tiempo de inflexión, en un cambio de paradigma en varios niveles. Dejemos las visiones apocalípticas para los viejos de espíritu. Hay que asimilar la distorsión del presente. Ante un mercado aniquilado podemos ver un gran momento de la edición independiente en la Argentina y, a la vez, los grandes conglomerados editoriales, debajo de las pilas de best-séllers y libros de autoayuda, le dedican un mínimo porcentaje a ciertos nuevos autores. No es suficiente pero es algo. Se me vienen tres nombres de los últimos meses que dan cuenta de esto: Elvio Gandolfo en Tusquets (que ahora es del Grupo Planeta), María Moreno en Penguin Random House, Ricardo Piglia en Anagrama. Y encima Piglia publicando sus diarios, a los que considero su gran obra. No está tan mal. Está César Aira arañando el mainstream y, del otro lado, Luis Gusmán que sigue con una producción desquiciada (sea ficción o ensayo, tanto en Edhasa como en diversas editoriales mínimas). Menciono esos nombres para esbozar un inventario de los grandes nombres que publican en la literatura actual. No puedo olvidarme de algunos nombres de mi generación: Mauro Libertella, Sebastián Hernaiz, Maximiliano Crespi o Hernán Ronsino, ni dejar de mencionar la literatura de Romina Paula, Francisco Bitar o Leonardo Sabatella. A pesar de esto, siempre habrá que resistir y empujar la literatura a un lugar de riesgo.

¿Cómo manejás el clima, la atmósfera, en tus narraciones?

Tengo imágenes y tengo un ritmo. En la combinación de ambos elementos se revela esa atmósfera.

¿Quiénes son tus referentes?

En la novela menciono a uno de mis referentes: Jorge Aulicino, uno de los poetas que me enseñó a leer y a ejercitar una mirada poética sobre el mundo. No es el único referente: también están Gusmán, Piglia, María Moreno, Luis Chitarroni, Alan Pauls o Aníbal Jarkowski, para mencionar a escritores que están vivos. A todos los conocí, primero, de haberlos leído, primer momento de fascinación y enseñanza, y después, libro tras libro, charla tras charla, a partir de esa conjunción los consideré maestros, aunque algunos no lo sepan. Y desde luego no podría olvidarme de Fogwill. El primero de todos ellos que leyó algo de lo que escribí y el primero, también, que una tarde en un congreso de crítica, me llamó escritor. Tal vez escriba para justificar ese bautismo que una vez escuché de la voz de Fogwill.