Eres un alquimista, haz oro de eso.

William Shakespeare, Timón de Atenas, Acto V, Escena I

En este artículo se pensarán la producción literaria del Renacimiento inglés—momento de quiebre con el pensamiento mágico—y la producción de comics de la segunda mitad del s. XX como reflejo de procesos históricos y socio-culturales. Conceptos derivados de la historia de la ciencia, además de aspectos analíticos tomados de estudios culturales, serán empleados para respaldar las ideas aquí desarrolladas. El objetivo central de este acercamiento es explorar las diferentes representaciones que el alquimista (mago, hechicero y brujo serán usados como sinónimos) ha tenido en el teatro de los s. XVI y XVII, en particular en el caso de Doctor Fausto, que se destaca como texto fundamental de la Inglaterra Isabelina[1], y en el siglo pasado como personaje de historietas, Doctor Strange, que parece haber tomado ciertos elementos propios de las historias de alquimistas previos; de ahí la comparación que se intentará establecer.

Para la mente moderna—o más bien post-moderna—esta forma pre-iluminista de entender el mundo, en la que el pensamiento mágico todavía coexistía con el conocimiento científico, puede resultar primitiva y retrógrada. No obstante, parecería ser injusto considerar los logros culturales de un período determinado sin considerar su propia lógica. Contradictoria y fascinante, obsesionada con la ley, el orden divino, el pecado y la salvación, y la pasión como opuesta a la razón, la Era Isabelina fue una en la que la ciencia y la alquimia representaban dos caras de la misma moneda.

Hasta las investigaciones de Robert Boyle (1627-1691, considerado el padre de la química moderna), la alquimia y la química eran como una. Los dos aspectos de la alquimia, el esotérico (interior, más cercano a significados simbólicos y espirituales) y el exotérico (aplicaciones prácticas y experimentales), fueron explorados por (en su inmensa mayoría) hombres sabios que dedicaron sus vidas a convertir los metales base en oro, mediante el descubrimiento de la fabulosa piedra filosofal, y a encontrar una cura para todas las enfermedades, aún para la muerte: la proverbial panacea. Los experimentos que llevaban a cabo fueron condenados como hechicería, de acuerdo con el credo predominante de la Iglesia Católica (o, en el caso de Jacobo I, episcopal/presbiteriano), aún cuando algunos de estos alquimistas gozaban de un gran prestigio entre reyes y reinas en Europa, como proto-médicos o consejeros en los asuntos más variopintos. Entre ellos vale mencionar a John Dee (1527-1608), durante el reinado de Isabel I, tiempo en que el Doctor Fausto fue escrito. Dee, además de ser un gran matemático y de haber aportado mucho a la ciencia de la navegación, estaba fascinado por la astrología y la magia. Su asociación con Edward Kelly, un adepto a las mancias que creía en la piedra filosofal, aportó poco a su reputación como favorito de la reina.

El consenso general actual dentro de la Historia de la ciencia es que la alquimia sí tuvo un rol preponderante en el desarrollo de las ciencias “duras”. La posición contemporánea de algunos estudiosos es que Isaac Newton fue el último hombre capaz de operar simultáneamente en ambos campos de la experiencia humana.

El Renacimiento Inglés fue un período de descubrimientos científicos, de nuevas y excitantes ideas, y de exploración geográfica y conquista. Aún así, la astrología y otras pseudo- (para los estándares actuales) ciencias estaban en auge. Según Douglas Bush,

“El así llamado iluminismo no logró erradicar la astrología ni la brujería; de hecho tales prácticas florecieron con vigor renovado, junto con otras creencias irracionales y acríticas, que persistieron no sólo entre la multitud sino que también entre las élites educadas…”

(The Renaissance and English Humanism, p. 33)

Al contrastar el zeitgeist del Renacimiento con el de la Edad Media, el historiador francés Jules Michelet, el primero en usar la palabra “renacimiento” como un período de iluminación en Europa, menciona que “El Renacimiento era la liberación de la razón del calabozo donde se hallaba, el doble descubrimiento del mundo interior y exterior”. (op. Cit., p. 29, cursivas añadidas).

Como puede esperarse, no todos los hombres dedicados a la alquimia eran sinceros en su intención. El Profesor William Newman, en una conferencia titulada Why Did Isaac Newton Believe in Alchemy, menciona que el castigo usual para los alquimistas charlatanes era forzarlos a sentarse en una silla de hierro caliente al rojo vivo o colgarlos en cadalsos de oro y dejar que sus cuerpos se pudrieran. Era prueba suficiente que los príncipes y reyes fueran testigos de los procesos por los cuales los metales base se transformaban en oro; de alguna manera la necesidad de creer impedía una postura crítica ante las prácticas falsas. El prestigio y el estatus que acompañaban a la monarquía alentaron a Boyle y Newton, por ejemplo, a seguir creyendo en la factibilidad de convertir el plomo en oro.

Doctor Fausto, el alquimista trágico

The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus (La historia trágica de la vida y muerte del Doctor Fausto), escrita por Christopher Marlowe, fue publicada en 1604, pero representada por primera vez en 1587. Marlowe tuvo como fuente de inspiración el English Faust-Book, traducido del alemán Faustbuch de 1587, y ha logrado con su texto despertar una enorme variedad de interpretaciones respecto de qué trata la obra, además de controversias respecto de los temas en ella presentes. Para esta sección en particular se tomarán los valores—y antivalores—religiosos, cómo son presentados a través del personaje del Doctor.

La mayoría de los críticos, desde la modernidad, ha tomado al Fausto como modelo del superhombre, una figura que se erige poderosa en busca del conocimiento infinito y la belleza inefable, un individuo al que se debe estimar con orgullo por ser ejemplo de una humanidad que aspira a más. Sin embargo, esta noción no tiene respaldo de la obra en sí. Tal concepción de Fausto deriva de las reacciones contra el medievalismo, el cristianismo y el conocimiento pasado de los límites y las debilidades fundamentales de la humanidad, y tuvo su apogeo durante los siglos XIX y XX, con su fe tiránica en la ciencia y el progreso. En general, los críticos han sido incapaces de analizar el drama en sus propios términos y han persistido en verlo bajo la luz de su propio tiempo.

Doctor Fausto es bastante convencional en sus valores cristianos. La obra no se plantea como destructiva frente a las doctrinas básicas del protestantismo; al contrario, parece reforzar e iluminar esos mismos principios. Siguiendo esa línea, “la posesión más preciosa del hombre es su alma inmortal… lo que hace en la tierra determinará si se va al cielo o al infierno…” (Kirschbaum: 102) El protagonista hace un trueque con el Mal, personificado en una suerte de trinidad impía (Mefistófeles, Lucifer y Belcebú), para obtener conocimientos mundanos y sobrenaturales, poder por sobre los hombres y satisfacción sensual; un intercambio poco sabio, motivado en gran parte por satisfacción egocéntrica. El héroe de Marlowe es “una criatura desdichada que por valores menores cede valores mayores” (Kirschbaum: 103) Su historia puede ser leída como una obra moralista (morality play) “en la que el Cielo combate con el Infierno por el alma de un hombre tipo del Renacimiento, que dada la debilidad psicológica y moral de éste, pierde” (Kirschbaum: 103)

Si el pensamiento contemporáneo considera al personaje principal de Fausto la víctima noble de una deidad cruel, de seguro está omitiendo algunos aspectos centrales de la obra. Dios es bastante paciente, y “bueno”, en sus tratos con el héroe, hasta que éste se vuelve la víctima de sus propios deseos insaciables. Fausto se rehúsa una y otra vez, por decisión propia, a ser ayudado. Una perspectiva cristiana atraviesa la obra, a pesar de que a menudo se menciona que Marlowe era ateo[2].

El Prólogo, o el Primer Canto, describe a Fausto, su personalidad y condenación con términos enfáticos:

Tanto medita en la divinidad

Que en poco tiempo se le comenzó a llamar doctor

Sobrepasando a todos, capaz de disputar

En los asuntos celestiales de la teología—

Hasta que, henchido por la astucia y la vanidad,

Sus alas de cera se encumbraron más allá de su alcance

Ya derretidas, los cielos conspiraron contra él

Por haber caído en ejercicios impíos

Ahora intoxicado con el saber y sus dones dorados

La maldita necromancia llena sus días:

Nada hay tan dulce para él como la magia,

La que prefiere a su más dichosa bendición

Éste es el hombre que en su estudio se halla.

(ll. 15-27)

Fausto, incluso antes de realizar acción alguna, es descrito como “henchido por la astucia y la vanidad”, y se establece una analogía entre Ícaro y él, “Sus alas enceradas se encumbraron más allá de su alcance.” A su vez, Ícaro puede ser comparado con Lucifer dada su caída del cielo.

Al comenzar la historia, Fausto presta atención al Ángel Malvado—figura típica del teatro medieval—esperando recibir beneficios por practicar las prohibidas artes negras. Antes de que los dos ángeles sean presentados, él se vanagloria:

¡Oh, qué mundo de riquezas y deleites

De poder, honor y omnipotencia

Le es prometido al estudiante fiel!

(Acto I, Escena I, ll. 49-51)

Pareciera ser relevante que Fausto mencione la promesa de esos beneficios, ya que implica que el practicante tenga un cierto grado de fe en ella. El Doctor, además, desea con fervor la satisfacción de sus apetitos materiales. Los espíritus que considera invocar le traerán “oro”, “perlas del oriente”, “frutas agradables” y “seda” (Acto I, escena I).

Adicionalmente, Fausto enumera sus deseos a cambio de vender su alma al Diablo:

Señor, Fausto rinde a usted su alma

Para que tenga veinte y cuatro años,

Viviendo en plena voluptuosidad

Teniéndolo a mano siempre para asistirme

Para darme lo que sea que pida

Para instruirme en lo que sea que demande

Para destruir a mis enemigos y ayudar a mis amigos

Y siempre obedecer mi voluntad.

(Acto I, Escena IV, ll. 87-94)

Sus anhelos tienen que ver con la completa satisfacción de su voluntad, de sus ansias de poder, y la plena gratificación de sus sentidos.

Fausto es intelectualmente orgulloso en extremo, y codicia aún mayor vanagloria:

Y yo, que con sutiles silogismos

He derrotado a los pastores de la iglesia alemana,

Y hecho que el floreciente orgullo de Wittenberg

Acuda a mis problemas, como los espíritus infernales

Al dulce Museo cuando vino al Infierno

Seré tan astuto como lo fue Agripa,

Cuyas sombras hicieron que Europa toda lo honrara.

(Acto I, Escena I, ll. 104-110)

En su egocentrismo, según su propia percepción, el Doctor es el más grande de los hombres o el más abyecto de los pecadores. Engañándose a sí mismo respecto de su importancia, Fausto cree que Mefistófeles viene a su ayuda “lleno de obediencia y humildad” (Acto I, escena III, línea 30), y piensa que es el resultado del “poder de la magia y (sus) encantamientos.” (I, III, 31) Su alma oscila entre el Cielo y el Infierno, pero cubre sus temores con más fantasías megalómanas. Fausto sufre de una galopante falta de humildad, a pesar de que parece reconocer, al menos, que el dios al que sirve es su propio apetito (III, I, 9).

Vez tras otra, Mefistófeles le ofrece a Fausto satisfacción de los sentidos para distraer su mente y evitar que contemple las cosas espirituales, que podrían llevarlo al arrepentimiento. El patrón se repite a lo largo de la obra: el placebo para la insatisfacción de Fausto es el placer sensual. El doctor hedonista hasta le pide una esposa al agente del Diablo, no por amor, sino por ser lascivo y no puede vivir sin una mujer (II, I, 137-38).

Una de las escenas más tremendas—sino indignantes—de la obra es el intercambio entre el Viejo, quien puede representar el lado humanizado y más clemente de Dios y la última oportunidad de arrepentirse de Fausto, y el Doctor en el Acto V, Escena I. El mensaje del anciano parece implicar que ningún pecado es demasiado grande para ser perdonado; no obstante Fausto, en su típica indecisión, primero quiere suicidarse con una daga que le provee Mefistófeles y luego, en un insólito arranque de crueldad, le ruega que torture al Viejo “con el mayor tormento que permita nuestro Infierno” (ll. 77-79) Si este es el superhombre propuesto por los adherentes modernos del Renacimiento, es cuanto menos un bruto insensible.

El inestable y egocéntrico Doctor llega a las escenas finales recordando las maravillas que ha realizado, presumiendo que “toda Alemania puede testificar, y todo el mundo” (Acto V, Escena II, ll. 48-50) Sus últimos momentos en escena son signados por el deseo de besar a Elena de Troya; un beso que, según cree, lo hará inmortal. Se le concede, y el efecto que esperaba se produce, pero irónicamente ese breve momento de placer sella su tormento eterno.

A través de la obra de Marlowe se refleja la adoración por los héroes que la Era Isabelina tenía, una adoración no sólo de héroes sino de logros y fama. En el soliloquio final del Doctor los lectores no pueden sino sentir lástima por su destino último. Luego de tanta lucha y de tanto aparente disfrute, “cortada ha sido la rama…Y quemada la corona de laureles de Apolo…Fausto se ha ido.” (Acto V, Escena III, ll. 20-21)

El Doctor Strange: el alquimista esotérico como héroe

El Doctor Strange[3] vio la luz por primera vez en la última historia del número 110 de Strange Tales, en julio de 1963, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Lee menciona que para crear al Doctor se inspiró en Chandu el Mago[4], el protagonista de un show radial que solía escuchar cuando era niño. A diferencia del personaje de la radio, las aventuras del Doctor Strange llevaban al protagonista a dimensiones inusuales, incluso psicodélicas, en las que exploraciones de temas metafísicos tenían lugar. Los dibujos de Ditko le conferían al personaje (cuya fisonomía parece estar basada en Vincent Price) un aire misterioso.

Como suele ser el caso en los mitos, el origen del Doctor Strange—y el de sus poderes—tiene muchas versiones diferentes, narradas y vueltas a narrar con algunas pequeñas alteraciones cada vez. En la iteración más usual, el Doctor Stephen Strange recurre a prácticas ocultas para recuperar la salud de sus manos, inutilizadas en un accidente de auto que le cuesta la carrera como uno de los cirujanos más distinguidos (y más arrogantes y egocéntricos) del mundo. Al escuchar por pura casualidad que un tal “Anciano”, que vive en el Tíbet (sitio de connotaciones místicas si los hay), realiza milagros y está altamente entrenado en la magia puede ayudarlo a recuperarse, Strange decide visitarlo. Después de un largo período de sacrificio y disciplina, Strange aprende de su mentor que la deficiencia que lo aqueja no es física sino una vida espiritual vacía. Con el tiempo a Strange se le otorga el título de “Maestro de las artes místicas” y el más rimbombante de “Hechicero supremo”, que finalmente lo lleva a asumir su rol como superhéroe.

Un aspecto que no debería soslayarse es el uso del lenguaje en las historias del Doctor Strange. Tiende a ser arcaico antes que coloquial, más cercano, quizás, al s. XVII que al s. XX; también es ritualista, repetitivo y en ocasiones hasta críptico. Algunas frases se repiten tan a menudo que se vuelven auténticos leitmotivs “¡Por los Vishanti!” por ejemplo (los Vishanti son / es una trinidad celestial a la que se le atribuye poderes de protección). El uso de las onomatopeyas es bastante escaso, a diferencia de lo que uno esperaría en algunos comics, y los diálogos a veces parecen parafraseados de clásicos literarios, “HAY más cosas en el cielo y la tierra, sabes, que lo que la mayoría puede soñar”[5], conectando así una historieta del s. XX con Hamlet, Acto I, Escena V, en la que el príncipe se dirige a su amigo Horacio con palabras casi idénticas.

A pesar de pertenecer a diferentes eras y expresiones artísticas, Strange, como Fausto, (teniendo en cuenta el concepto de Coleridge de la suspensión de la incredulidad) tiene poderes de levitación y proyección astral; también es considerado un héroe; el género al que pertenece no es comedia, aunque algunas instancias cómicas tengan lugar de tanto en tanto; ambos son “doctores” (Fausto en teología y Strange en medicina); ejemplos de hamartia, arrogancia y petulancia[6], se hallan en ambas historias; ambos pueden ver (e interactuar con) ángeles y demonios; los hechizos y encantamientos son realizados en lenguajes inusuales; ambos tienen un sirviente que copia las acciones de su maestro (y que conoce las artes que éste practica)—el Dr. Strange tiene un ayudante, Wang, tal como Fausto tiene a Wagner (¿será una especie de anagrama incompleto, jugando con ambos nombres?); ambos tienen un amor “ultradimensional” (Strange tiene a Clea, y Fausto pide besar a Elena de Troya) y, por último, ambos personajes derivan de historias previas.

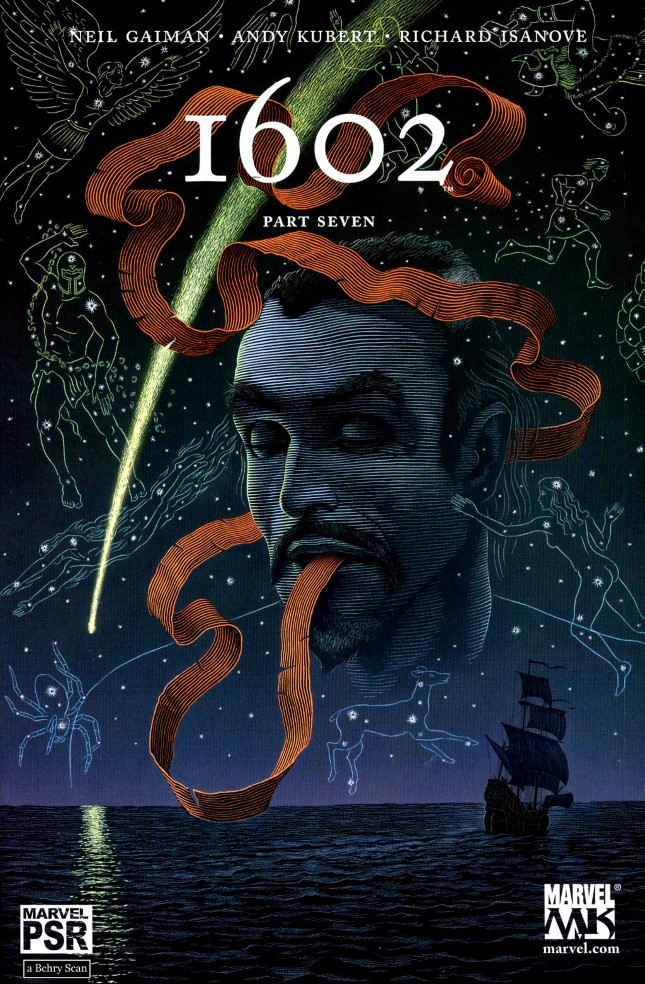

1602 es una miniserie de 8 números, publicada entre noviembre de 2003 y junio de 2004 por Marvel Comics. En ella, una reina, Isabel[7], que es posible que se trate de la representación ficcional de la hija de Enrique VIII, presenta al Doctor Stephen Strange como “el maestro de las medicinas de la Reina” (número 1, p. 2), aún cuando él se refiere a sí mismo como un mago que ocupa el lugar de médico de la corte. Luego se refieren a él como “un hombre extraordinario, y uno muy sabio” (Número 7, p. 10)

Intrigas, contraintrigas, asesinatos y traiciones[8] podrían sugerir una tragedia de venganza (revenge play) de la época Isabelina, pero en forma de viñetas. Los Caballeros Templarios, y un tesoro Templario, que acaba siendo el legendario mjolnir, el martillo que le otorga su poder al Thor de Marvel, son introducidos en la trama. Así, la inclusión de una sociedad secreta añade al comic una mayor atmósfera de sospecha.

En 1602 Strange vive en Greenwich, “un pueblito al este de Londres” (número 1, p. 12), alterando así su residencia usual en las historias ya conocidas: su mansión, con obvias características góticas, se halla en Greenwich Village de Nueva York, que es y no es el barrio real. Se trata de lo que Brian McHale[9] ha denominado una zona posmoderna, una superposición de mundos en la que se entrelazan el natural y el sobrenatural, el real y su representación ficticia. Esta elección del Village de seguro no es coincidencia; cabe recordar las asociaciones que el sector ha tenido con el arte y la bohemia desde los 50s en adelante. Vale mencionar como dato de interés que las aventuras del Doctor Strange gozaron de una popularidad enorme entre los estudiantes universitarios norteamericanos en los 60s y 70s, tal vez el período de mayor exploración metafísica por parte de la juventud de los EEUU.

El Doctor menciona en el primer capítulo, con mirada de honda preocupación, que Jacobo de Escocia (referido como Jacobo VI en el número 2) “No tiene aprecio alguno por la magia o por aquellos que intentan dominarla” (p. 12). Aquí se está jugando con la figura histórica del Rey Jacobo I de Inglaterra, quien además de ser reconocido por solventar y promover una traducción de la Biblia publicó un tratado sobre demonología. De hecho, aquí el rey se alía con un personaje llamado “El Gran Inquisidor”, quien resulta ser una versión alternativa del villano (o anti-héroe, dependiendo de cómo se lo quiera ver) Magneto. En esta historia a Jacobo se lo representa como un gobernante cruel y un borracho intolerante; tal vez una hipérbole que distorsiona algunos puntos del monarca histórico que, según la creencia popular, ordenó quemar The Discoverie of Witchcraft[10] (El descubrimiento de la brujería). El tratamiento que se le da a la inquisición en la serie puede resultar poco común para el lector desprevenido: la tortura y la quema de los (y las) acusados (y acusadas) de brujería son mostradas explícitamente.

Strange practica catoptromancia (adivinación con espejos). Reza frente a uno y es transportado por arte de magia. Su estudio es, irónicamente, “un lugar extraño”, lleno de “criaturas de toda la faz de la tierra, traídas… para el Doctor, para sus pociones y su amor por el conocimiento” (número 3, p. 16). Clea Strange, su esposa, menciona que un pez globo es un “gran botín para cualquier médico” (ídem, cursivas en el original), ya que una vez secado y molido resulta un excelente analgésico. Aquí se manifiestan los dos aspectos de la alquimia, el simbólico-mágico y el práctico-científico.

Al encontrarse con una entidad ultramundana que observa los asuntos de la humanidad desde la luna, Strange debe jurar no revelar ninguno de los secretos que el vigilante le confía—el hermetismo era una parte integral de la práctica alquímica, dada la propia naturaleza críptica del lenguaje empleado y los experimentos realizados. Strange menciona en el primer episodio que “…hay ciertas líneas de comunicación abiertas a aquellos que, como yo, estudian las artes místicas. No puedo revelarlas—” (número 1, p. 3)

En el número 7 de la serie, Strange es puesto en prisión por Jacobo, bajo cargos de brujería. Clea envía una petición al rey para que detenga la ejecución, aduciendo que el Doctor no es un mago sino un “filósofo naturalista” (p. 10). Clea incluso promete quemar sus libros (al igual que Fausto, quien abjura de su conocimiento al ver que el tiempo se le termina) y romperá su vara si Jacobo le otorga el perdón, pero se lo niega cruelmente. Le sugieren a Clea la posibilidad de un rescate a través de una incursión violenta, pero rechaza la idea al declarar que “Si Stephen fuera rescatado por medios sobrenaturales, entonces Jacobo asesinaría a cada persona sospechada de bruja o mago y a cada mujer y hombre con astucia de Inglaterra” (p. 11) Clea parece equiparar, al reproducir la cruenta forma de pensar del rey, a los hechiceros y adeptos de lo oculto con los engañadores y practicantes falsos, quienes también habrían de pagar las consecuencias de tal rescate. Si bien no se trata de un héroe trágico, su final sí lo es: el Doctor Strange es decapitado. Pero, misteriosamente, su cabeza sigue dando consejos y guía—aún desde el más allá—por un episodio más.

Invocar la noción del eternorretornismo nietzscheano puede ser de utilidad para concluir este análisis. Como el uróboros—figura mítica central para el alquimista esotérico (baste entender la mutabilidad como principio alquímico fundamental) que acaba mordiéndose la cola—y teniendo en cuenta la frase de Jean Baptiste Alphonse Karr, periodista francés del s. XIX, “Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual”, la lógica cultural pareciera ser circular. Por más avances tecnológicos y científicos que el ser humano realice, algunas historias y creencias persisten. Aunque medien cinco siglos de vaivenes ideológicos y estéticos entre la publicación de Doctor Fausto y la aparición en el mundo del comic de Doctor Strange, las historias de magos, sus misteriosos poderes y fantásticas aventuras no han desaparecido de las representaciones artísticas populares.

Fuentes:

Imágenes:

Fig. 1: http://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_Strange#mediaviewer/File:PanelStrangeTales-110.jpg

Fig. 2: Pak, Greg, Rios, Emma. Doctor Strange Season One, p. 4. Nueva York: Marvel Comics, 2012.

Fig. 3: http://marvel.wikia.com/Marvel_1602_Vol_1_7?file=Marvel_1602_Vol_1_7.jpg

Páginas web:

www.alchemylab.com/history_of_alchemy.htm

http://aurumpotabile.blogspot.com.ar/2010/11/historia-de-la-ciencia-y-alquimia-de.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Alchemy

Newman, William, Why did Isaac Newton Believe in Alchemy? https://www.youtube.com/watch?v=NUhL1cli4ug

Bibliografía:

Bush, Douglas. The Renaissance and English Humanism. Londres: University of Toronto Press, 1965

Day, Martin. English Literature to 1660. Nueva York: Doubleday, 1963

Gaiman, Neil, Kubert, Andy. 1602, vols. 1-8. Nueva York: Marvel Comics, noviembre 2003-junio 2004

Hardin, Craig. The Literature of the English Renaissance: 1485-1660. Nueva York: Collier, 1962

Marlowe, Christopher. Doctor Faustus (editado por Leo Kirschbaum). Cleveland: Meridian, 1962

McHale, Brian. Postmodernist Fiction. Routledge (versión digital), 2004

VVAA. Essential Doctor Strange vol. 4. Nueva York: Marvel Comics, 2009

[1] Cabe señalar que el período del Renacimiento inglés para algunos autores va desde el 1485 hasta el 1603 y en otros desde el 1550 hasta el 1660; el período Isabelino hasta el cierre de los teatros en 1642, y el Jacobino desde 1603 hasta 1625. Para simplificar la lectura, estos términos serán usados como casi equivalentes.

[2] El significado del término era mucho más amplio en el período estudiado. Cualquier persona que rechazara la autoridad de la iglesia—anglicana o de otra denominación—era factible de ser acusada de atea. Marlowe fue acusado, pero antes de ir a jucio fue asesinado misteriosamente en una pelea en una taberna. Es posible que se haya tratado de una conspiración política, por sus actividades como espía para Francia. Otros autores especulan que el asesinato fue instigado por ser amante de Sir Walter Raleigh.

[3] Si bien el nombre en las ediciones en castellano es Doctor Extraño he preferido mantener el nombre en inglés, respetando su identidad “de civil” y el nombre que toma como héroe. Hubiera resultado artificioso en este caso, sino llanamente ridículo, traducir su nombre como Esteban Extraño, más allá del uso convencional en el mundo de las publicaciones.

[4]http://www.escapistmagazine.com/articles/view/moviesandtv/columns/marveltv/11951-He-s-Doctor-Strange-not-Doctor-Interesting

[5] Essential Doctor Strange, vol. 4

[6] “Una vez él fue un hombre como la mayoría, un hombre mundano, seducido y atrapado por las cosas materiales” (cursivas en el original, es el epígrafe que precede sus aventuras en Essential Doctor Strange)

[7] “Una mujer de edad avanzada, con dolencias y que duerme mal” (Número 1, página 31)

[8] “Todo es intrigas, y planes, y traiciones” dice uno de los personajes en el Número 7, página 21.

[9] Postmodernist Fiction, capítulo 3, “In the Zone”.

[10] Obra de carácter escéptico, escrita por Reginald Scot en 1584 en parte para denunciar las prácticas de charlatanería tan comunes en la época.