La primera vez que uno ve a Guillermo Quartucci, especialista en el área de literatura japonesa, profesor titular del Colegio de México y autor de infinidad de traducciones (entre ellas las ya míticas coordinadas por Atsuko Tanabe), notas de opinión y ensayos breves en revistas especializadas y páginas digitales, uno teme, conociendo los vicios de los teóricos dedicados a la especificidad de su competencia, encontrarse con un catedrático de esos que confunden seriedad con aburrimiento. Por suerte Quartucci se dedicó con pasión a la cultura japonesa, sin encerrarse en el tupper-weare del orientalismo; pertenece a esa clase de intelectuales que van en retirada en la última década y media, esos que no son una caricatura de sí mismos ni van disfrazados con el uniforme reglamentario de la corrección política.

Gentil y ameno, no sin cierta desmesura, Quartucci llega puntual a la cita en el bar Tolón, en Santa Fé y Coronel Díaz, en donde hablamos del concepto de “Oriente” y de algunos de los “mitos japoneses” que abundan por estas tierras y que en definitiva no son más que cuentos chinos.

¿Cómo fue tu acercamiento a la cultura japonesa?

Fue a raíz de un viaje que hice a Japón en 1975, sin saber mayormente de esa cultura, pero bueno, conocía el cine de Kurosawa y de los clásicos que se exhibían en Argentina a partir de los años ’50. Como me gusta el cine, mi primera aproximación fue totalmente cinematográfica. Ichikawa Kon, Kurosawa Akira, Kobayashi Masaka, Shindô Kaneto; que eran los que dirigían las películas que llegaban aquí y al mundo en ese momento. Así que llegué a Japón sin saber mucho sobre el país, la gente y todo eso, más que lo que conocía por el cine, que generalmente era cine sobre samuráis, historias ubicadas en el pasado. Pero en cuanto llegué me di cuenta de que Japón era otra cosa. Y como me quedé muy impresionado me dije -“Yo tengo que estudiar, primero, japonés” -porque no sabía ni una palabra -“Y después, una vez que más o menos domine el japonés, dedicarme a la literatura japonesa”. Bueno, y así fue como cumplí más o menos con ese proyecto. Para estudiar japonés me fui a México, porque aquí en ese momento todavía no tenía la enorme popularidad que tuvo después esta lengua. Además, como yo quería hacerlo programáticamente, tuve la suerte de ir a una Universidad en México donde estudiaba el japonés pero como parte de un programa de estudios de Maestría, un Master.

Quartucci comiendo tempura en la sucursal Shinjiku de la cadena de restaurantes de comida rápida Ten’ya, en Tokio.

¿Eso fue en el Colegio de México?

Eso fue en el Colegio de México, llegué hace 30 años y me quedé ahí. Estoy hace 30 años en el mismo lugar.

¿Fuiste alumno de Atsuko Tanabe?

No fui alumno pero fui amigo de ella. Trabajamos juntos en algunas publicaciones.

Uno de los puntos que nos interesaba hablar con vos, es sobre la inviabilidad del concepto de “Oriente”, este es un tema del que se viene hablando hace ya un par de décadas, pero en nuestro país parece encontrar una resistencia desde quienes se dedican a los estudios asiáticos. Hace poco escribiste un artículo sobre este tema…[1]

Si, a lo largo de mis primeros años en México aprendí que no había que llamar “ORIENTE” a lo que acá se llama “Oriente”, porque en realidad queda al Occidente para nosotros. Uno va al Japón vía Pacífico, no vía el Atlántico, “Oriente” es para los europeos. Eso se discutía mucho ya cuando estaba haciendo estos estudios de Master, y se decía que Japón estaba en el Este de Asia. Que para hablar en términos más objetivos, para ubicarlo digamos en un punto cardinal que no tuviera que ver con Europa, había que llamarle el “Este de Asia”. Pero obviamente esa noción de “Oriente” sigue hasta estos días. Lo que pasa es que Oriente es Japón, es China, es Corea, también Vietnam, Camboya, y finalmente se extiende cada vez más, incluso hasta la India podría considerarse como parte de Oriente, y entonces, ¿qué es Oriente? Es un montón de países muy diferentes entre sí, aunque tienen algunas cosas en común. Entonces yo prefiero, cuando me refiero a Japón, como les decía antes, hablar del “Este de Asia”. Y por eso soy muy crítico de todo lo que huela a orientalismo, sobre todo cuando se refiere a Japón, pero hablar de “estudios orientales” o de “el orientalismo en la literatura” si no se le da primero un marco crítico que destruya esa noción de “Oriente”, me parece una noción perimida hace décadas. Entonces bueno, a partir de Said y de su libro Orientalismo justamente, aparece un estudio crítico que es muy importante para acabar con este concepto tan eurocentrista.

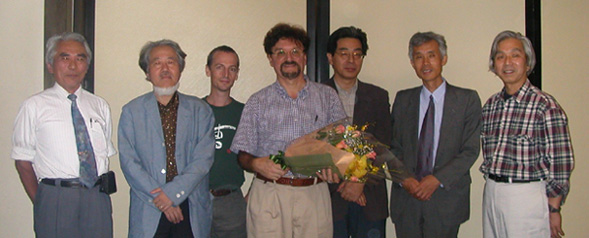

En la despedida al finalizar una estancia como profesor visitante en la Universidad Nacional de Hitotsubashi, Tokio.

La concepción de “orientalismo” surge de las potencias imperiales. Latinoamérica es la parte no primer mundista de Occidente. Somos una especie de parias o desplazados…

Exactamente, y yo discutiría incluso si Latinoamérica forma parte de occidente, porque hay pautas culturales ajenas a la occidentalidad europea. En Argentina quizás menos por la inmigración. Por Buenos Aires o las grandes ciudades que se desarrollaron a partir del siglo XIX, podría más o menos pensarse que es un país incorporado a la órbita de Occidente. De hecho, se han encargado aquí, sobre todo los gobiernos dictatoriales de decir que somos “occidentales y cristianos”, lo cual no es cierto, porque hay una gran diversidad de razas y de creencias; ni remotamente el cristianismo es aquí la religión mayoritaria y, todas estas regiones étnicas, los negros que están en Brasil, o en el Caribe, toda la pervivencia de creencias indígenas en la región andina, en México, Mesoamérica, hacen muy discutible la noción de Occidente aplicada a nosotros. Yo creo que las elites de esos países son las que se creyeron que pertenecían a Occidente.

¿Pensás que esta no occidentalidad de Latinoamérica favorecería una lectura más honesta de Oriente?

Yo pienso que por lo menos la lectura deberíamos hacerla, si es que tuviéramos los elementos, no mediatizada por todo lo que se dijo de oriente, primero en Europa y después en los Estados Unidos, en eso que llama Said “la órbita euro-atlántica”. Ahí es donde se construye una visión de Oriente que nosotros, por lo menos, debemos cuestionar. No sé si tenemos algo que proponer como visión directa, no mediatizada, eso habría que discutirlo, pero podrían haber elementos que, en el caso de Japón digamos, fueran leídos desde Latinoamérica de una manera diferente a como los leen los europeos. Pero no sé, porque no se ha hecho mucho por comparar, por ejemplo, creencias ancestrales de Latinoamérica con la tradición japonesa. Qué tanto había en el panteón de deidades prehispánicas, digamos, fuerzas o elementos de la naturaleza, dioses que se pudieran comparar con los dioses del shinto, por ejemplo. Cosmogonías, visiones de la creación del mundo o del nacimiento de la raza, o de un país mítico de donde provienen los ancestros… a lo mejor lo hay, pero yo lo desconozco. Y francamente, aunque soy muy crítico del orientalismo, cuando digo que tenemos que apartarnos de esta noción que ha sido tan “perversa” diría yo, en la percepción de lo que son las culturas “orientales”, no sabría muy bien con qué reemplazarlas. Pero siento que por el momento lo que debemos hacer es criticar aquello, y después ver. Hay por ejemplo ahora estudios post-coloniales, hay muchos intelectuales de la India que se han especializado en esta teoría de lo post-colonial. Claro, pensando ellos en la post-colonia inglesa. También hay muchos vietnamitas que hablan del post-colonialismo, ellos por la experiencia que tuvieron con Francia; y aquí se podría hablar también de algún tipo de post-colonialismo, que no sé bien de qué, porque España hace mucho ya que no nos rige, ¿verdad?, pero después vino la cosa inglesa, el “granero del mundo”, y los trenes, y todo eso que nos acercaba mucho a Inglaterra. Éramos una especie de pueblo privilegiado en relación con ellos, sin ser colonia.

Sin ser formalmente colonia (risas)

Sin ser formalmente colonia. Entonces creo que estos estudios, por ejemplo, darían muchos elementos para ir construyendo algo que no sea eurocentrista y que podría darnos cierta especificidad en el acercamiento de Latinoamérica con Asia. Pero no lo sé.

¿A qué pensás que se debe este “boom japonés” dado en los últimos años? Sobre esta parte del mundo por lo menos.

A veces me da la impresión de que es un “nuevo orientalismo”, los del siglo XIX descubrían el Ukiyo-e[2], la geisha, el samurai, las flores de cerezo[3], los biombos, los abanicos, las lacas, todo lo que se llamó “japonería”; y esto fue lo que de alguna manera dio el carácter a aquel país, Japón. Japón era todo eso, eran iconografías, más ciertas producciones culturales. Los más despiertos se metían en las creencias, trataban de estudiar el animismo japonés. Y ahora me da la impresión de que Japón es manga, animé, cine muy impactante, de horror sobre todo, que viene a través de los medios de comunicación, y que obviamente tiene un gran, digamos, “gancho” para la gente joven. Lo notable es que, por ejemplo, el animé de Japón haya desplazado a Disney y a todas estas producciones culturales que venían de Estados Unidos básicamente, y que la gente joven ya no se interese por ellas.

¿Son dos imaginarios que están pujando para quedarse con un mercado o es un fenómeno aleatorio?

Yo creo que se lo apropiaron los jóvenes de toda Latinoamérica. Aquí tengo entendido que es todo un fenómeno, se hacen convenciones de manga, la gente conoce los videojuegos y los personajes, y lo mismo sucede en México. Son miles de jóvenes fanáticos de esta cultura audiovisual de Japón que se denominan a sí mismos “otaku”, tienen blogs en internet y se comunican entre ellos, y tienen enormes conocimientos de esta cultura, pero curiosamente no conocen otra cosa. Piensan que Japón es eso nada más, como los del siglo XIX pensaban que era la “japonería”. Entonces no sé bien si esto es una apreciación diferente de Japón o es parte del mismo fenómeno aggiornado.

Lo cierto es que los japoneses fueron mucho más hábiles, aún sin proponérselo, para ofrecer un producto que estuviera mucho más cerca de los jóvenes o de los chicos de ahora. Por qué sucedió eso, no lo sé. Pienso que las características de la sociedad japonesa, desborde de imaginación, de técnicas, y tecnologías, les permitieron a estar más cerca de esta generación de jóvenes.

Uno de los elementos que se me ocurre más interesante para analizar, dentro estos fenómenos (manga, anime, cine, etc) es el erotismo.

Como no es una cultura que tenga la conciencia del pecado que tiene la cultura judeo-cristiana, los elementos de la sexualidad se pueden expresar con mucha mayor libertad, e incluso teñir productos culturales como el manga y el anime que están dirigidos a niños. Por supuesto vamos a dejar de lado todo lo que hay hecho para adultos, que ya entra en el terreno de la pornografía, pero lo normal, lo que se pasa por la tele, por ahí sorprende. Tiene contenido al que aquí se le da carácter erótico y del que muchos padres de familias se quejan, y dicen que es pernicioso, que cómo las niñas van a andar mostrando los calzones y ese tipo de cosas. Tienen una relación mucho menos reprimida, mucho más libre con el cuerpo, incluso con los olores del cuerpo… Es muy común en los programas de televisión que están en hora familiar, que los personajes se tiren pedos en cámara, y todos los que están ahí, como por ejemplo unas chicas preciosas, digan “¡Ay, qué olor!”… pero no hay escándalo, aunque no sea agradable. En la televisión Takeshi Kitano es el rey de ese tipo de cosas que son falaces, pero no pornográficas, sino que entran en el terreno de lo grosero, como bajarse los pantalones y mostrar el culo, tirarse pedos, eructar, tocarle las tetas a las chicas que andan por ahí, o levantarles la falda.

Hay también ciertas bandas de música que utilizan mucho la imagen de un hombre vestido de mujer, cosa que copian muchos adolescentes, o toda una cultura de lo que se llaman las “gals”, muchachas que se visten muy extravagante. ¿Esta ambigüedad es aceptada socialmente?

Totalmente. Hay por ejemplo un programa que se hacía una vez al año, no sé si se hará todavía, es un concurso de belleza donde los que participan son travestis y se elige la reina. También hay uno de mujeres que se visten de hombres. Eso se pasa por ejemplo de 7:30 hasta las 9:00 de la noche, en horario de los chicos, y no hay ningún tipo de censura, ni los padres dicen “eso no se debe hacer”, para nada. Hay un cantante de Enka[4] que es un hombre no travestido, pero que parece una mujer vestida de hombre. Va profundamente maquillado, los labios bien rojos, el cabello corto como de hombre, pero peinado en forma de mujer, y muchas veces con vestido. Pero la gente sabe que no trata de pasar como hombre, sino como de mujer vestida de hombre.

¿Estaría esto ligado al concepto japonés de belleza?

No. Yo pienso que no pasa por un concepto de belleza, sino por la ambigüedad. Es una cultura que no define las cosas de manera radical, menos la cuestión de lo masculino y de lo femenino. Aunque tenemos la geisha y tenemos el samurai, como figuras contrapartes de lo masculino y de lo femenino, me da la impresión de que con esta tradición que viene del maquillaje del teatro Noh y después del Kabuki, es posible que un hombre muy rudo se pueda transformar en mujer, y viceversa. Hay una larguísima tradición de actores que han representado papeles tanto de guerreros como también de geishas. No hay ninguna contradicción en esto, la gente lo asume muy fácilmente. En cuestiones de sexualidad, esta ambigüedad de los roles y sobre todo de las imágenes, se maneja con toda naturalidad. Esto me parece que viene tradicionalmente, en el Genji Monogatari se puede ver bien. Por momentos Genji era casi una mujer, al ver las pictografías clásicas de esta novela se descubre al personaje de Genji por el cabello, porque las mujeres lo tenían largo, pero Genji tenía una belleza casi femenina, y eso gusta. Gustan los hombres de belleza femenina. Hay por ejemplo manga, que va dirigido a una cierta edad de niñas púberes entre 11 y 14 años, donde todas las historias son homosexuales entre un hombre mayor con un jovencito. No hay que comprarlas en forma secreta, están ahí y la familia muy bien puede tener el control de lo que leen sus hijas, sin embargo nadie dice nada porque eso no está censurado.

Entonces hay en las cuestiones de géneros en Japón, algo que nosotros no conocemos y que tiñe todas estas manifestaciones culturales y hacen que desde el Occidente judeocristiano se haga una lectura totalmente equívoca.

Da la sensación de que muchos profesores y expertos en el estudio de Japón siguen teniendo una concepción mágica, casi te diría, meramente estética del país. ¿Hasta dónde llega la estética en Japón?

Eso está relacionado con la pregunta anterior. Yo pienso que ahí hay también una lectura exagerada de algo que obviamente es importante en Japón, que es “lo bello”. El concepto de belleza sin duda forma parte de la tradición cultural de Japón, incluso se podría pensar como filosófico, pero no es lo que define a Japón. Finalmente, cualquier pueblo tiene un concepto de “lo bello”. Esparta, aunque fuera una nación guerrera, debe de haber tenido un concepto de “lo bello”, y no creo que en Japón sea algo notable como para decir que lo estético tiñe toda la cultura japonesa.

¿Hay un resurgir del militarismo en Japón?

Mmm…no, no creo, para nada. Los jóvenes son hedonistas ahora, se han criado con todo, teniendo la posibilidad de acceder a todo y realmente no creo que estén preparados para una vida ascética en la que les exigieran servir a la patria en algún momento de crisis, por lo menos como estamos ahora. Yo creo que no hay un resurgimiento del militarismo, aunque sí hay grupos que se lamentan de que Japón haya perdido este espíritu marcial, empezando por Mishima. Él se suicida diciendo que Japón se ha entregado al materialismo y a las comodidades de la civilización occidental, y ha perdido su espíritu guerrero.

Recién hablabas de hedonismo, me da la sensación por lecturas de Haruki Murakami, Banana Yoshimoto y otros, que está terminado el modelo literario de la posguerra, ese estilo lacónico y apesadumbrado, de crítica social. ¿Qué temas tratan los escritores de la nueva generación?

Bueno, para empezar me da la impresión de que la literatura ya no tiene, digamos, la inserción en lo social que tenía hasta hace 30 años, hasta el fin de la modernidad. La posmodernidad (lo digo así porque son términos muy prácticos para definir períodos, pero también muy discutibles) de una sociedad hiper desarrollada como es Japón, con una cantidad de propuestas estéticas muy vinculadas al desarrollo de la tecnología y a las posibilidades que dan la informática, la digitalización y todo ese tipo de cosas, está dejando de lado la literatura como se la concebía. Simplemente es un mero pasatiempo ahora. Pero ni siquiera el pasatiempo que podía significar la literatura que se publicaba en los diarios serializada, de aventuras o policiales, ni siquiera pasa por ese lado como pasatiempo, sino que es otra cosa, es como un elemento más de la sensibilidad de la gente joven. Algo con lo que la gente joven se puede sentir identificada a un estilo de vida. De ahí que Yoshimoto Banana, por ejemplo, haya vendido 8 millones de ejemplares. Entonces, me da la impresión que la literatura, cuando tiene éxito es porque está vinculada a la sensibilidad de la sociedad, pero de manera muy poco crítica, más bien acrítica, que es como decir que ahora se usa el rojo y después se va a usar el verde. Pues ahora se lee a Yoshimoto Banana, después a Tawara Machi, y después a Murakami Haruki, son como modas. Por eso Oé Kenzaburo está furioso, porque él se considera el último representante, yo diría que un dinosaurio si sigue con esta manera de pensar, de la literatura cuando todavía tenía una función social y crítica. Por eso a él le gusta la literatura latinoamericana, y la del “boom”, como García Márquez, y todos aquellos dinosaurios de nuestras latitudes. En ese sentido, me parece que la literatura no vuelve más a Japón, ya es algo del pasado.

Por Damián Blas Vives y Paula Fernández

[1] Revista Tokonoma Nº 10 (titulo del artículo, etc)

[2] Ukiyo-e: El Ukiyo-e (lit. pinturas del mundo flotante) o estampas japonesas es una escuela de grabado xilográfico japonés, caracterizada por su empleo de vivos colores y temática mundana (vida urbana, teatro kabuki), entre cuyos representantes se encuentran Hokusai, Utamaro, Hiroshige, Harunobu, Yoshitoshi, Kunisada y Toyokuni, cuyas obras tuvieron gran influencia en el arte europeo del siglo XIX y comienzos del XX. (Fuente: http://es.wikipedia.org).

[3] Flor de Cerezo: en japonés “sakura”, flor nacional del Japón.

[4] Enka es un género popular, es como el tango o el bolero. Las canciones son sentimentaloides y bastante pesadas.