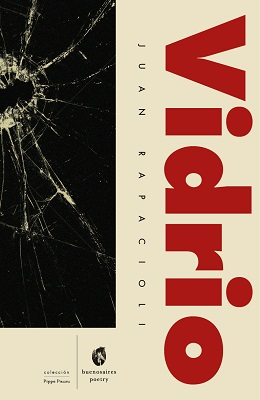

En Vidrio (Buenos Aires Poetry, 2017), de Juan Rapacioli, abundan la sangre, los traidores, los testigos; y no faltan cuchillos, cadáveres, ni revólveres. Desde el inicio -ya desde el epígrafe que abre el poemario: “La tierra tiembla / de placer / bajo un sol / de violencias / gentiles”, de Giuseppe Ungaretti-, la violencia es protagonista de estas páginas, como lo es también una naturaleza que amenaza, donde acechan perros, ciervos, montañas, ríos, el mismísimo fuego, el agua: “quise probar el agua / fría del deshielo / tragué vidrio molido”.

“Una noche, en La Plata, el autor de este libro y yo estábamos conversando en un bar típico de la ciudad (…) Hasta que todo quedó interrumpido por un botellazo arrojado hacia nosotros por una joven que no estaba en sus mejores condiciones (…) La ventana se hizo trizas y los restos de vidrio nos cubrieron a Juan y a mí, como un granizo imprevisto, sin demasiadas consecuencias”, cuenta Mario Arteca en el prólogo de Vidrio. ¿Qué otras escenas hay en la concepción de este libro?

Como en mi libro anterior, “Dispersión”, el título llegó en un sonido. Una palabra que no podía dejar repetir y rastrear en lecturas. Un ejercicio involuntario que me llevó a detenerme en oraciones, párrafos o escenas audiovisuales. Después vino la imagen, pero fragmentada: el vidrio que refleja, que oculta, que deforma, que corta, que se incrusta y que estalla en pedazos. Me impactó la idea del vidrio molido: un material que se usa tanto para la construcción como para mezclar en la comida de los perros y matarlos. Y pienso también en la memoria como un laberinto vidrioso donde se pierden, encuentran y chocan fragmentos de la experiencia, el sueño y la imaginación.

“los encontraron atados / eran tres en la sombra / las caras contra el suelo / el hielo en los ojos”; “lo vi contra el vidrio / esmerilado deforme / la barba crecida / los ojos al viento / los dedos congelados / y el cuchillo brillante / goteando la sangre / que no pude retener”; “lo último que escuché / fue el grito a través / del humo negro”; “hay un fusilado que vive / hay un muerto que habla / hay un ciego que escribe”. “La lista”, “El testigo”, “El traidor”, “El simulacro”. Hay un halo de género negro en tu poesía. ¿Qué podés decirnos al respecto?

Varios lectores del libro mencionaron la presencia del policial en los poemas. No fue algo deliberado. Si bien siempre me interesó el género negro -no sólo en literatura- entendí después, con Piglia, que me atrae más el uso de los géneros que los géneros en sí mismos. La utilización de recursos para producir efectos en el lenguaje. Esto se relaciona con la escritura en el plano formal: hace algunos años vengo escribiendo una novela que empezó siendo de corte policial y fue derivando hacia cierto extrañamiento en el clima, el tono y los personajes. Es un texto que tiene a la violencia como eje central. Intentando avanzar me encontré con la dificultad de no poder sostener el registro: se fue imponiendo un tono lírico que me llevó hacia el verso. Por eso, pienso, es una poesía cargada de narrativa. Aunque no me gusta mucho diferenciar los géneros, ese cambio de registro es un poco el origen de Vidrio.

En ese escenario de violencia, acecha también natura: “La montaña”, “Los perros”, “La zona”, son sólo algunos ejemplos. ¿En qué términos concebís, en tu poética, la presencia de la naturaleza?

Es una presencia amenazante. Un escenario que impone sus reglas. Quería que funcionara como un lenguaje o un personaje. Un elemento que terminara de dar con el tono violento del libro. Ahí, me parece, entra la influencia cinematográfica: de Tarkovski a Kubrick, la idea de hacer hablar al paisaje. Eso me atrae. Algo que también se puede ver en algunas series contemporáneas. Un claro ejemplo: la última temporada de Twin Peaks. Me interesa el enrarecimiento del clima, tema explorado de forma maravillosa por Saer. En ese sentido, una novela que me impactó fue: The dig (La tejonera), de Cynan Jones.

Hacer listas, cumplir órdenes, pagar las cuentas, marcar direcciones… Un super yo poético recorre estas páginas. ¿Cómo deviene verso?

El trabajo con acciones concretas, casi mecánicas, me dio una respiración. Algo del orden de la paranoia. Un movimiento hacia adelante que, de varias maneras, intenta huir de sí mismo. Me interesaba la idea de la amenaza como un elemento que atraviesa el libro. El super yo o, digamos, la voz que se impone desde el fondo de las historias que se intentan contar, está siempre corriendo. Es un escape hacia adelante. Después de la irrupción, el estallido, las piezas están dispersas y alguien intenta juntar esos vidrios que se astillan. Ahí el misterio del libro: algo pasó antes y, en el ahora del texto, se busca dilucidar el caso. Los versos serían los capítulos de esta ficción poética.

El último poema del libro denuncia: “en la calle nos interceptaron / nos arrastraron por la vereda / cerraron el cerco / y nos patearon en el piso (…) después como antes / devaluaron la moneda / fugaron el oro y dejaron / el barro que no alcanza / para alimentar una boca / que pide su ejecución”. ¿Cuáles son las herramientas de la poesía para la crítica social?

Son muchas y diversas. Una muestra excepcional es la poesía chilena. De Violeta Parra a Diego Alfaro Palma, hay un abanico inmenso para pensar la relación entre la palabra, la política y la sociedad. En el caso de Vidrio, fueron fundamentales las lecturas de la obra de Zurita y, puntualmente, La ciudad, de Gonzalo Millán. Creo que los chilenos han podido dar, en su poesía, una respuesta (o muchas) extraordinaria a lo que significó la dictadura de Pinochet. Hay mucho para aprender ahí. Así como cada época configura su modo de leer, creo que la violencia de cada etapa produce marcas en el lenguaje. Esas marcas son las que me interesa explorar en mi escritura.

¿Dónde encontrás el origen de tu escritura? ¿Quiénes han sido, son, tus referentes literarios?

No es una pregunta sencilla. Debería empezar por algunas parejas: Kafka y Orwell. Kerouac y Bukowski. Laiseca y Piglia. Walsh y Saer. Lorca y Pessoa. Arlt y Pynchon. Spinetta y Charly. Leonard Cohen y Miguel Abuelo. Dylan y Springsteen. Neil Young y Nick Cave. John Cale y Lou Reed. Y el inevitable Borges, claro. Entre los contemporáneos me interesa mucho lo que hacen Consiglio, Saccomanno, Arteca, Jotaele Andrade, Rita González Hesaynes, Mario Ortiz, Juan Mattio, Alberto Montero, Cynthia Rimsky, Javier Galarza, Carlos Bernatek, Valeria Tentoni, Mike Wilson y Paz Busquet. La lista es larga. Termino con el incomparable: David Bowie.

Fotos: Florencia Downes.