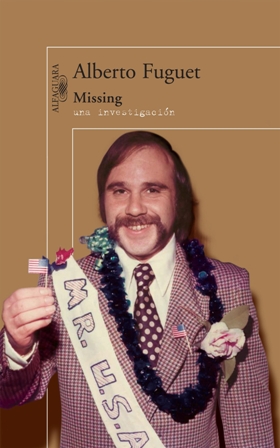

Una mañana, Carlos Fuguet desapareció. El hijo problema, la oveja negra que toda familia parece (o necesita) tener, tomó sus cosas y se esfumó de la faz de la tierra. Un inmigrante perdido en la inmensidad de Norteamérica que pasó a ser un espectro, un rumor de almuerzos, de teléfonos que llaman sin que nadie responda, de especulaciones sin respuesta. Treinta años después, su sobrino Alberto Fuguet se obsesiona con encontrarlo y comienza a juntar piezas, a armar el puzzle, dando inicio a un viaje físico y moral, una suerte de road movie interna y externa, que lo llevará desde el corazón de Santiago de Chile hasta el suroeste de los Estados Unidos. «Mi tío se perdió, pero se perdió de verdad. Nada de arte, nada de metáforas. Nada de transferencias vicarias. Uno se puede perder de muchas maneras estando a plena luz, pero perderse de verdad, quemar las naves, desaparecer, es otra cosa. Es, dentro de todo, un acto de gran valentía o todo lo contrario. No lo sé, no lo he hecho, no lo haré. Es, sin duda, ese tipo de acto impulsivo que termina marcándote para toda la vida. Hay gente que toma un camino y ese camino no tiene retorno, incluso si intenta echar marcha atrás.» Alberto Fuguet mezcla, suma, resta, juega con la ficción y la realidad para hacer de una historia familiar un libro de aprendizaje y maduración; su novela más arriesgada y personal.

Siento que te conozco desde hace mucho después de leer Missing… ¿cómo armaste esta novela?

El libro tiene harto de mí, es tal como se lee; es bastante making off y está relativamente en orden. Al principio no me salía. Hice un libro anterior que me sirvió muchísimo, en el que recopilé un montón de material desechable. Se trata de una biografía titulada Mi cuerpo es una celda, sobre la vida de Andrés Caicedo. Al usar ese material más o menos desordenado para hacer un libro como recopilador, me di cuenta de que a Missing no tenía que ordenarlo como un libro tradicional, que el desorden era parte de su gracia.

Mientras presentás acá Missing, en Chile estás presentando una nueva ficción, ¿de qué se trata este nuevo trabajo?

Es y no es ficción… Comparado con Missing vuelvo más a la ficción, aunque yo creo que aquí también hay ficción, quizás no tanta -un cuatro o cinco por ciento, que quizás en otra cosa no es nada-. El nuevo libro se llama Aeropuertos. Es el único título conceptual que tengo, porque no es sobre un aeropuerto, no todo transcurre en un aeropuerto, pero yo lo veo como una especie de resumen. Ahora me estoy dando cuenta de que Aeropuertos tiende a ser una especie de resumen de mi propia obra, concentrada en 190 páginas, que va de gente ligada a mi generación, del ’92 al ’09, de chicos con walkman hasta adultos que se creen jóvenes con i-phones.

Al hablar de Missing, la describiste como un making off, ¿por qué?

Yo siento que es un documental por escrito. Y un documental a la larga es un making off, porque tú no dominas lo que vas a filmar. Por ejemplo, mi idea original del libro, después del artículo desde el que parte, era que Carlos, mi tío descarriado, del cual habíamos pasado décadas sin noticias, iba a estar muerto, entonces iba a ser más bien una recopilación del estilo de Santa Evita –que era una referencia mía-, ¿cómo iba a ser el cementerio donde estaba enterrado?, o ¿quién era el policía que lo encontró?, ¿quién era el que lo mató?, yo me imaginaba que todo eso iba a ser, y al final resultó lo que menos esperé y por eso me asustó, porque mi tío estaba vivo y yo no sabía si quería dañarlo o contar cosas que lo podían herir, pero también me parecía cobarde –no quiero tildar a nadie de cobarde, pero existe mucha literatura sobre muertos… siento que es más fácil escribir de muertos que de vivos-. El cine siempre ha estado en mí. Yo siempre he sido cinéfilo, y quise ser director de cine. En los libros anteriores, hasta Las películas de mi vida, el cine era como una cita, los libros estaban impregnados de citas.

Creo que ahora no hablo mucho de cine en mis libros, o lo cito mucho menos, pero pienso como director al escribirlos. De hecho ahora estoy pensando en un bonus track o en un mini documental.

¿Se puede vivir en Latinoamérica del “oficio” de escritor?

Depende cómo quieras vivir, creo que esa es la gran respuesta. Ese es justamente el tema de mi última película, Velódromo, ¿cuánto necesitas tú para vivir?, vivir en todo sentido, económica y espiritualmente. Yo me siento muy cercano al slogan de esta película que es: Ariel Roto no le pide mucho a la vida, ¿acaso eso es mucho pedir?

¿Cuál es tu relación con los EEUU, siendo que te criaste ahí y viniste de grande acá?

Yo me vine en el que creo es el peor momento en la vida de un ser humano: la pubertad. Alguien dijo por ahí que me vine a los trece, pero yo me vine a los once. Recuerdo perfectamente todo. Me hubiera gustado más tener trece en EEUU que en Chile. Yo te diría que la de EEUU es un poco como la cultura imperante que ahora tiene un poco de condimento japonés, comparado con cuando yo estaba allí, cuando Japón era simplemente Karate Kid. Curiosamente siento que el componente japonés es al que menos he accedido, pero me interesa, he llegado tarde… juegos, video games… pero en el fondo hablar de EEUU ya me resulta antiguo, es como el imperio adonde cabe todo, y es el que uno termina viendo en el hotel cambiando de canal.

A EE.UU. ya no lo siento mi país. No me interesa vivir ahí. Me gusta la idea de poder vivir donde están ocurriendo cosas importantes, como aquí, en Latinoamérica. Missing es un híbrido, es un libro norteamericano y latinoamericano, es fronterizo. Me parece que la inmigración es un tema a debatir, no sólo por el odio que despiertan los inmigrantes en países como EE.UU. y Francia, sino porque me parece que los que emigran están jugando con fuego. Ya sea por amor, por política, por trabajo, o por snobismo, yo quería hablar sobre lo peligroso que es emigrar. Como bien dijo mi tío, la migración no es para débiles. Creo que ese discurso se había tocado poco. Generalmente, se habla de la migración como un camino de superación, yo creo que muchas veces se trata de un camino de perdición, y creo que esta faceta fue poco explorada hasta el momento. Carlos era un tipo muy frágil, no tenía el temple de guerrero que se necesita para ser un emigrante. A mí me costó mucho transformarme en latinoamericano.

Sin embargo lo conseguiste, llegaste a los once años, aprendiste el español, y con el tiempo te transformaste en un referente de la literatura chilena de tu generación.

Para algunos en referente, para otros en paria. Mis detractores me acusaron de extranjerizante, cosa que está ligada al neoliberalismo, a la globalización, todas palabras que para ese lado del espectro son negativas, palabras que en realidad yo no considero negativas sino antiguas. Sí soy anticomunista, calculo que como resabio de haber crecido en EE.UU. durante la guerra fría. Son todos conceptos que hoy me dan risa, sin embargo cuando armé la antología titulada McOndo, todos me dieron con un caño.

Sin embargo hoy esa antología está considerada como la vanguardia de tu generación.

No creo haber hecho nada importante, salvo ponerle un nombre a una movida que ya existía. Sobre todo visto desde Argentina. Argentina ha estado globalizada siempre, Argentina ha sido McOndo siempre, todos los argentinos tienen más o menos claro que los gauchos son un producto de exportación, un producto cutre para los turistas. Los argentinos siempre han tenido claro estas cosas, manejan mucho la ironía; la literatura siempre ha sido urbana, con mucha influencia del rock. Lo que yo dije en el ’96 –veinte años después de Manuel Puig- no era para mi gusto nada revolucionario, pero en ese momento cayó horriblemente, con el tiempo ha ido entendiéndose. Creo que el Nobel Varga Llosa defiende la causa McOndo, termina por legitimarla, también el éxito ahora de Bolaño en los EE.UU., porque Bolaño puede ser cualquier cosa menos realista mágico.

¿Quería preguntarte sobre la distancia que tomaste del realismo mágico latinoamericano.

Yo nunca tomé distancia, mi relación con el realismo mágico nunca existió. Es cierto que levanté una bandera, y me costó. La gente lo malinterpretó. Pensó que yo era un neoliberal abogando porque cada niño tuviese su McDonald’s, y esto no es así, aunque sí creo que si cada chico pudiese tener una computadora, el mundo, la periferia, estaría mucho mejor. Sí creo que la información puede ayudar a la gente a crecer culturalmente, incluso a salir de la pobreza. Pero lo fundamental es que ese prólogo -el de McOndo– no fue escrito para latinoamericanos, era para EE.UU. y para el primer mundo. Por un lado, porque me hinché las pelotas de lo extranjerizante de Latinoamérica; por otro, porque me hinché las pelotas de la visión que tenía EE.UU. sobre Latinoamérica. Tanto es así que en una fiesta de presentación en Iowa, me pidieron que baje vestido con mi “traje típico” (risas). Yo estaba con un argentino, Charlie Feiling -que murió-, quien hablaba el mejor inglés de todo el estado, porque lo hacía con acento británico, y me dice asombrado ‘What are this guys thinking about?!’. Sin embargo, tanto el mejicano que nos acompañaba como los africanos, que estaban todos vestidos como tú o como yo, se disfrazaron para la ocasión. Un poco como García Márquez yendo de guayabera a recibir el Nobel.

En ese momento estaba estallando la onda hot latina, Ricky Martin, etc., se hablaba de la movida latina, y un editor quería publicarnos a nosotros sí o sí. Mandó a traducir varios libros y luego de leerlos rechazó el mío y el de Charlie. El argumento fue que a ambos nos faltaba latinoamericanidad. Con Charlie nos miramos como diciendo ‘What the fuck?!’. Ahí fue cuando me puse a armar McOndo, porque sentí que todos los imitadores de García Márquez tenían un puesto en Ezeiza, eran un producto para turistas. Y eso es muy bajo. América Latina no es tan distinta del primer mundo, y tiene problemas muy similares.