EL CIRCUITO DE AQUELLAS CULPAS

Entre la memoria y el olvido.

La ficción alemana de la posguerra. El formalismo de la pureza racial; la raza dominante.

El honor alemán en entredicho. “La maldad alemana” y la resistencia.

Los colaboracionistas. La liberación y la memoria. Los caídos en la guerra.

Una nación percibida como la personificación del mal.

Japón y su participación en la Segunda Gran Guerra. Sus crímenes vistos después de la derrota japonesa.

Ian Buruma examina con rigor las posturas de Alemania y Japón en el marco de la memoria histórica, siempre relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Un ensayo, una amplia investigación que se apoya en testimonios, en el pensamiento y la sensibilidad que se manifiesta en la política, en las expresiones culturales, en las pantallas, en los libros, en la música.

La sociedad nipona en el manejo de las culpas – negarlas o asumirlas-.

Las posturas de posguerra tanto en Alemania como en Japón.

En Alemania la manera de tratar ese pasado habría sido más franca y abierta que en Japón.

Un pueblo revisa su pasado y lo interpela para comprenderlo y aceptarlo; para nutrirse de experiencias; para desvirtuarlo o, simplemente, para olvidarlo.

Alemania, habría quedado avergonzada por las atrocidades cometidas en su experiencia nazi.

Se trata de distintas actitudes. Aquí juegan diversos elementos, tales como, aspectos religiosos, culturales, filosóficos, estratégicos-políticos.

Desde la guerra y la paz, en Alemania y en Japón, se registran enfoques de una y otra generación, la de entonces y la siguiente –la de los hijos de la guerra-.

Alemania afronta su pasado sosteniendo un sentimiento culposo por el exterminio.

El Holocausto y La Noche de los Cristales Rotos.

Habría una distancia entre la cultura occidental y la cultura asiática.

En Alemania, los seguidores del nazismo quedaron marginados; en Japón el tema de la guerra se trata en la periferia cultural.

Una Alemania dispuesta a asumir su responsabilidad y liberar la culpa, aunque con vergüenza. Japón prefiere el silencio. Las bombas atómicas, en Hiroshima y Nagasaki,

habrían sido además de una demostración de capacidad bélica, otro crimen racista.

Japón y el descenso a la barbarie.

La guerra entendida como algo inevitable, una cuestión de supervivencia. Los métodos inhumanos. La crueldad de la guerra. La introspección en la prensa.

Japón, entre aquella sociedad tradicional y su modernización de impronta occidental.

Una cuestión de identidad, y un nuevo orden mundial. El tema a considerar seguiría siendo Asia.

La democracia como un valor universal que trasciende el ideal occidental imponiéndosele al resto del mundo.

Los juicios de Núremberg y Tokio.

“Alemania también es Auschwitz”; el dolor convertido en rencor, acusa al pueblo alemán con una afirmación: genocidio y cámaras de gas integran el patrimonio alemán. Durante el juicio final de un nazi en Alemania, en la primavera del ´92, el embajador israelí en Bonn planteó ante el Tribunal la responsabilidad del pueblo alemán por los crímenes del pasado; sugiriendo que, el criminal nazi condenado a perpetuidad formaría parte de un patrimonio nacional, indivisible, que resulta de un debe y un haber de la identidad alemana, que reúne a un Goethe, un Bach, un Beethoven, con un Schwammberger y con tantos otros criminales nazis.

En lo que hace al juicio de Tokio, se evidencian dos enfoques en pugna. ¿Japón arrastraría la culpa de planificar una guerra en Asia, o esa guerra fue en verdad una causa noble en defensa de la supervivencia nacional y la liberación de Asia?

La derecha japonesa sostiene que la guerra fue una reacción contra el colonialismo occidental. Por su parte, en sentido diametralmente opuesto, el enfoque que hace la izquierda es sumamente crítico respecto a la guerra en general -un tema por demás controvertido-.

Es claro que existe una diferencia sustancial entre el ejercicio de la memoria de la guerra en Japón y la manera de asumir aquella culpa los alemanes. Pero también se advierten coincidencias.

Un Japón democrático que le sucede al Japón sagrado. La raza divina y el demonio angloamericano. Los “mitos imperiales sobre la ascendencia divina de la raza japonesa”; las divinidades y los emperadores míticos.

Un historiador japonés que ejerció la docencia, escribió un libro de texto que fue objetado por el Ministerio de Educación al ser considerado demasiado crítico en su análisis sobre la guerra japonesa en Asia. Ante la insistencia del Ministerio en sus objeciones, el profesor interpuso una demanda por inconstitucionalidad de la conducta oficial. Unos de los temas objetados por las autoridades ministeriales era el enfoque del historiador sobre la matanza de Nankín, sobre los experimentos y las violaciones. Fue un pleito extendido en el tiempo ante el Tribunal Supremo. El profesor expresaba su sentimiento de vergüenza por su pecado de omisión: “Yo sólo pensaba en mi conciencia, pero cometí el pecado de quedarme de brazos cruzados mientras la patria de mis antepasados era destruida”- se sentía culpable de haber sido “testigo pasivo” de la ruina de su país.; culpable por no haber ofrecido resistencia- y continúa expresando que, la gran diferencia entre la Alemania nazi y Japón, su socio del Eje, fue que muchos alemanes opusieron resistencia y perdieron la vida. En Japón casi nadie se resistió. Somos un país de conformistas…”

En 1993 el Primer Ministro de Japón, Hosokawa Morihiro, habría calificado las acciones militares de Japón, en los años ´30 y ´40, como “una guerra de agresión y un error”.

Los japoneses considerados como “ un pueblo peligroso”, por una parte, y por otro lado, Japón visto como “un aliado rico y estable contra el comunismo”.

Cincuenta años después de la Noche de los Cristales Rotos, tiene lugar un reconocimiento sobre el hecho de haberse dejado seducir y enceguecer muchos alemanes por el entonces nacionalsocialismo. El 10 de noviembre de 1988, Philipp Jenninger, presidente del Bundestg dijo también en su discurso ante el Parlamento que, entre 1933 y 1938 se produjo en Alemania “una revolución que convirtió un Estado de derecho en un Estado criminal…”. Y siguió diciendo que, muchos con su indiferencia posibilitaron que aquellos crímenes se cometieran…”Cada persona ha de resolver por sí misma el problema de la culpa y su represión…”. Y finaliza expresando que, “Todo el que quiera reducir nuestra culpa, todo el que diga que no todo fue malo (o que no lo fue tanto) está tratando de defender lo indefendible.

También en Japón, el 7 de diciembre de 1988, el alcalde de Nagasaki, Motoshima Hitoshi, en respuesta a la pregunta de un concejal comunista sobre si el emperador había tenido culpa en la guerra; el alcalde finaliza diciendo, “Creo efectivamente que el emperador fue responsable de la guerra…”; al día siguiente justifica sus dichos invocando sus convicciones más íntimas, después de haber sido cuestionado políticamente.

Hasta aquí hemos tocado, a muy grandes rasgos, algunos aspectos que seleccionamos entre los tantos que el autor de esta obra analiza en profundidad y con excelencia. Una investigación sobre la memoria histórica de la muerte violenta, de la guerra y de la culpa. Una forma de ver asumir o negar la realidad de las culpas concurrentes. Una apelación al pasado. Una política de los recuerdos de un pasado violento; de un tiempo de barbarie, de una barbarie distinta, más evidente.

Ruinas, monumentos, museos, todo expuesto, “como un recuerdo que relampaguea en un instante de peligro”(Walter Benjamín).

La cultura en las letras, la religión, las artes, el pensamiento en general, representaría un ejercicio de la memoria. Hay un sentido histórico que hace de cada tema una y más reflexiones.

Los estudios, las investigaciones sobre épocas pasadas, los trabajos de la memoria orientados a desentrañar enigmas del pasado, en búsqueda de la génesis de los hechos, de las ideas y, también, de las guerras, son tan importantes como necesarios.

Ahora bien, sin que esta próxima mención implique de modo alguno adhesión a lo expresado por el doctor en filosofía Víctor Massuh, quien cursó estudios de postgrado en Alemania y ha sido profesor de Filosofía de la Historia y Filosofía de la Religión en la Universidad de Buenos Aires y otros centros de estudios; he creído oportuno cerrar este comentario del libro de Ian Buruma, con el recuerdo de una advertencia de Massuh; “La memoria también convoca demonios. He aquí la constatación dolorosa: una injusticia inmensa vivida en el pasado no se atenúa con la evocación sistemática, sino que incluso puede generar otra equivalente. Pienso en el nazismo. Con el recuerdo también despertamos el odio que alguna vez enloqueció a ese pueblo y lo manchó de sangre inocente. Las imágenes horrendas que continuamente evocamos por todos los medios gráficos y televisivos, llegan a cubrir de modo tan persistente todo el ámbito de la mirada, que en algún momento inexplicablemente se despierta un odio de otro signo. Se evoca la barbarie del nazismo para prevenir a las nuevas generaciones, pero de modo paralelo advertimos las muecas de su resurrección. Entonces nos miramos perplejos. ¿Cómo es posible que mostrando los horrores del crimen mayor de la historia, ciudades arrasadas, las víctimas de los hornos crematorios, una locura que costó 60 millones de muertos, nos encontremos con que el demonio revive no sólo en Alemania?”

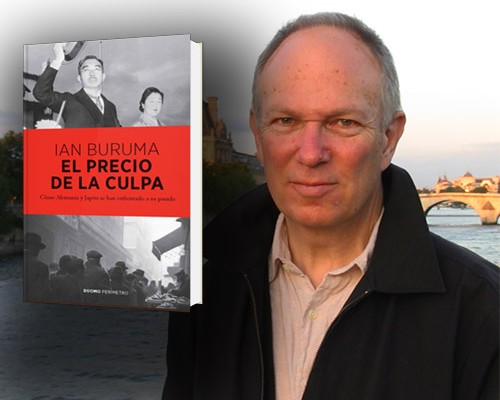

Titulo: El precio de la culpa

Autor: Ian Buruma

Traducción: Claudia Conde

Editorial: Duomo

399 páginas