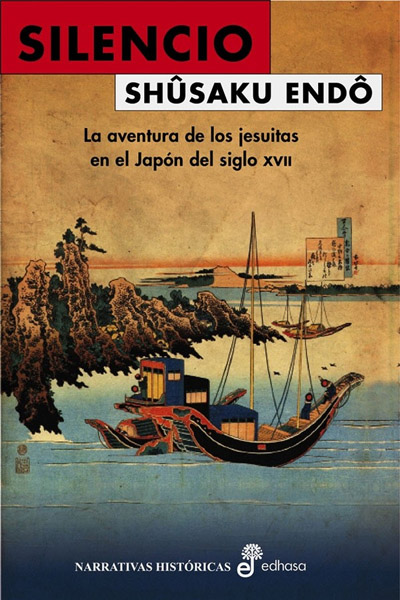

Ayer fuimos al cine a ver la nueva de Scorsese, se titula Silencio y se basa en la novela homónima de Shusaku Endo. Cuanta la leyenda popular que el director de Taxi Driver ha adquirido una copia ruin de esta novela en un garito aquí en Tokio hace mas de 20 años atrás y la finalizó de un tirón dirigiéndose desde el territorio de Kantou al de Kansai, precisamente a una de las «antiguas capitales» (una con nombre de novela de Kawabata). No es difícil imaginar a Scorsese leyendo a Endo desde la ventana del vagón verde, un autor desconocido en occidente para esos tiempos con pocas traducciones en su haber. Ya con varias al castellano, esta, Silencio, es una de las obras que fueron depositadas con cuidado dentro de su ataúd bajo sepultura cristiana (in nomine patris).

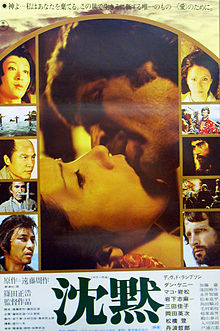

Difícil de esquivarla, la versión fílmica sobre la misma obra, de Shinoda Masahiro apareció en cines nipones en 1971 (y si el apellido, viene primero, discernimos que el segundo párrafo advierte un japonismo in crescendo) la versión del maestro Shinoda (si, esposo de Iwashita Shima) retrata con imágenes profundamente poéticas la (si se quiere) monumental (y ligera, bella) obra clásica de Endo. Vale una breve aclaración: El film de Shinoda sirve más que, como «preciso» retrato de la novela, como un elocuente relato de contornos diversos para con la obra original. Se entiende que quienes concurrieron a ver el film en el 71 dentro del archipiélago eran bastos conocedores, no solo de Silencio, antes bien del entero catálogo de Endo (su fiel cercana, «Rio Profundo», llevada al cine nipón y también depositada dentro de su ataúd junto con El Informe de Brodie, en alusión al cuento «El Evangelio según Marcos» de rigurosa importancia para Endo, en sentidos diversos).

Así pues, el trabajo de Scorsese funciona esparciendo una dosis de fidelidad hacia la novela que ha terminado dejando en la retina de mi recuerdo, lo mejor de la versión de Shinoda en cuento a metáforas visuales; y lo mejor del escrito original en cuanto a esta sombra del corazón de la fee (con dos e, a la antigua) en el haber de Scorsese; y este, a pesar de ser un director de nombre ya reconocido, finalmente trae a la realidad el sueño de llevar esta obra a la gran pantalla sabiéndose de una empresa harta quijotesca que ha demorado, no más de pocas décadas.

Es de una forma paradójica como el final de Scorsese supera a la conclusión de Shinoda en filiación a Endo, pero no inmuta jamás la voz de inolvidables postales como la del padre febril en kimono, correteando desesperado por pueblos desiertos de lo cristiano y lo pagano.

«El silencio no tiene alas» es uno de los films más logrados que he visto en mi vida (es de Kazuo Kuroki, 1966) seguramente tan difícil de olvidar como «Agosto en el agua» (1995) de Ishii Gakuryu, siendo éste, el film japonés que nos permitiría acudir a la hipérbole mayor (la trilogía Taisho de Suzuki Seijun, por nombrar algo más de caviar celuloide, presente). Finalmente Scorsese pone su nombre en este film con el total disfrute de emplazar a un Daimyo Inoue, con un aspecto y tono de voz diabólico (casi un Mishima de 60, un director de torturas Nietzscheano) sumado a un versátil Tadano Asanobu que delimita esa licencia poética, algo irritante de hacer angloparlante a tanto nativo; Empero, por debajo de la mesa (solo un par) de perfectas escenas imbuidas en el cardumen de la obra original se esparcen, desde donde casi Scorsese toma su film y como si comprase un Buda tallado en madera en la santería de cualquier Barrio sinocéntrico, contempla como el vendedor antes de depositarlo en sus manos lo posa sobre los ardientes sahumerios de la obra original de Endo, para perfumar su versión con la gentil sonrisa de «stigmata martyr».