Editorial Alfaguara sigue acrecentando su colección dedicada a compilar los cuentos completos o reunidos de los autores trascendentes de la literatura moderna y contemporánea. Este mes las librerías argentinas han recibido el volumen que compila todas las narraciones cortas y libros de cuentos de Edgardo Cozarinsky. La novia de Odessa, Tres fronteras, Huérfanos y En el último trago nos vamos (Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez 2018) se aúnan en un volumen de lujo con prólogo de Alan Pauls. Agradecemos a la oficina de prensa de Penguin Random House permitirnos reproducir estas líneas introductorias.

Más información en : https://www.megustaleer.com.ar/libros/cuentos-reunidos/MAR-016336/fragmento

Los personajes de Cozarinsky no dudan: entre atravesar una ciudad y evitarla, siempre eligen atravesarla. La ciudad es el desafío más alto con que se miden sus viajeros, sus exiliados, sus fugitivos, especímenes ilustres pero a menudo desconsolados de una raza de outsiders que propone enigmas, reclama investigaciones, invita a desovillar tramas secretas —en otras palabras: que desencadena horizontes ficcionales. No es el afán de conquista lo que los tienta. Los apátridas que proliferan en los relatos de Cozarinsky no son del tipo voraz. Emigrados que tocan el piano en clubes de mala muerte (“Días de 1937”), vieneses cultos varados en la Argentina del primer peronismo (“Navidad del 54”), judíos en fuga (“Hotel de emigrantes”), escritores de gira a la pesca de emociones fuertes (“Piercing”), divas europeas de segunda trasplantadas a Hollywood (“El fantasma de la Plaza Roja”), conscriptos aprensivos (“El ídolo de Beyoglu”), magos (“El número del hijo”), narradores frustrados (“Mujer de facón en la liga”), gigolós (“Grand Hôtel des Ruines”), traductores (“La dama de pique”), poetas de provincia que llegan a Michaux sin pasar por Sur y a Princeton salteándose Ezeiza (“Un Rimbaud de los valles calchaquíes”): son estrellas o actores secundarios, extras, héroes menores, mucho más dados a la observación que a la acción, siempre a la sombra de modelos o vidas inaccesibles, sin la voluntad de poder de un Rastignac o un Sorel. Pero cómo brillan de golpe cuando, en un efecto Zelig muy típico de Cozarinsky, esos testigos subalternos dan un paso en falso, se inmiscuyen en la Historia y por un momento se codean con sus hechos, sus lugares, sus figuras decisivas, alumbrándolos con la luz de la ficción.

La ciudad es en Cozarinsky un compuesto prodigioso de información y de intriga, historia e imprevisibilidad, archivo y futuro. Es pura cultura —más para un escritor-esponja como él, “borgeano tardío”, según la definición de Susan Sontag, o mitteleuropeo cimarrón. De ahí la dificultad, por remota y recóndita que sea la ciudad, de aterrizar en ella en estado de inocencia, sin saber algo de antemano, sin poder prever los pasos a dar o los que dará la ciudad en dirección al recién llegado. Pero es también puro movimiento, y por movimiento hay que entender un principio de transformación permanente, una metamorfosis que es, a la vez, física y temporal, material y de experiencia. No atravesamos dos veces la misma ciudad. En ese sentido, decir que una ciudad es desconocida es una forma entusiasta del pleonasmo. La ciudad es por definición lo que se desconoce, aun en los casos en que, como sucede con París, donde Cozarinsky vivió entre 1974 y 1985, se trata de hogares de adopción, elegidos, incluso reivindicados contra el hogar natal. Una ciudad es lo que se desconoce siempre, aun (o sobre todo) cuando los signos que emite (lengua, paisajes, costumbres, nombres, rostros) sean perfectamente reconocibles, simplemente porque el que la pisa lleva un tiempo sin pisarla y no es el mismo que la pisó la última vez.

Se atraviesa una ciudad como se atraviesa el pasado, ese “otro país donde la gente hace las cosas de otra manera” (L.P. Hartley), donde todos fuimos otros: internándose sin más brújula que un mapa, una contraseña, una instrucción furtiva, un taxista entusiasta o venal, en un orden que es múltiple y lábil y cuyas capas, más que sedimentar, se afectan entre sí, se eclipsan y reescriben, al punto a veces de volverse irreconocibles, tags herméticos que aturden al protagonista de lo que narran, el único, a priori, competente para descifrarlos, que ahora se inclina sobre ellos como sobre un palimpsesto. La Lisboa fantasma de “Hotel de emigrantes” superpone el itinerario del abuelo del narrador con “los de tantos otros […] todos esos refugiados centroeuropeos, o alemanes, aun eslavos, que impacientaban las salas de espera de los consulados y acosaban los mostradores de las agencias de viajes”. Cruzando la capital húngara, David, el protagonista de “Budapest”, avanza en taxi “lentamente por la Andrassy út (que alguna vez se había llamado avenida Stalin y también avenida de la República Popular, aunque nadie nunca había pronunciado esos nombres)”. Como pasa a menudo con los nombres propios en estas historias de conversos e impostores (el Berdichevsky que intenta ocultar el Verdi-Ceschi en “El número del hijo”), conviene distinguir aquí lo que un nombre de calle designa de lo que traiciona (sin proponérselo): designa una calle; traiciona los nombres que sepultó, que intentó sepultar, pero que el ojo del detective aficionado, que es el héroe de Cozarinsky, siempre se las ingenia para sacar a la luz.

La determinación de estas figuras no tiene nada que ver con el coraje (aunque lo que hagan, en muchos casos, resulte admirable) ni con un cálculo razonado. Son más bien actings, impulsos instantáneos a los que el héroe se entrega cuando se descubre en alguna clase de umbral, como si seguirlos le prometiera algo más grande que la recompensa de una “vida más amplia”: la evidencia de que no habrá vuelta atrás para él. “El mundo empieza cuando ya no se puede retroceder”: la divisa de Gombrowicz, prófugo célebre, bien podría dictar esos saltos al vacío que crispan de vértigo estos relatos. Hay en estos héroes una inquietud, una especie de impaciencia, la misma urgencia seca, casi descortés, con que se despiden ciertos amigos que a la hora de dar bienvenidas, sin embargo, no han tenido miedo de mostrarse efusivos. La paradoja es sólo aparente, y los personajes de Cozarinsky la ponen en escena sin remordimiento alguno. Encontrarse con alguien promete novedad y es siempre una alegría; despedirse es ya de algún modo una pequeña ceremonia fúnebre, la debilidad retrospectiva que el héroe de Cozarinsky rechaza como al veneno, a tal punto teme que pueda lastrarlo en su camino hacia la próxima aventura: la “húmeda, ardiente bienvenida” de lo desconocido.

Atravesar una ciudad, desde luego, es más engorroso que bordearla: es el camino más largo y, por supuesto, más interesante. Después del acting, traspuesto el umbral, aparece algo así como una distensión: el personaje, antes apremiado, pasa a estar suelto, disponible, abierto a esa distracción —ese aprendizaje— que Walter Benjamin —homenajeado en el cuento “En tránsito”— cotizaba más que cualquier sentido de la orientación: extraviarse. “Importa poco no saber orientarse en una ciudad”, escribe Benjamin en Infancia en Berlín hacia 1900. “Perderse, en cambio, en una ciudad como quien se pierde en un bosque, requiere aprendizaje. Los rótulos de las calles deben entonces hablar al que va errando como el crujir de las ramas secas, y las callejuelas de los barrios céntricos reflejarle las horas del día tan claramente como las hondonadas del monte”. Cozarinsky aprendió la lección —de Benjamin pero también de Stevenson, de Henry James, de Joseph Roth, de Nabokov, de todos los escritores ectópicos que integran su panteón privado: sólo el que sabe perderse en una ciudad tropezará con sus tesoros secretos, que la mirada del viajero funcional desoirá aunque le salten a la vista: el cartel de neón que anuncia “Bailongo”, en rojo, en una calle lateral camino al aeropuerto de Budapest; la leyenda cerveza tipo München en la etiqueta de una cerveza salteña con la efigie gaucha de Güemes; el mate y las bolas de fraile con los que alardea la pareja de porteras argentinas frente al tout París lacaniano congregado en el 5 rue de Lille para inaugurar la placa en homenaje al Hombre Que Volvió a Freud. Son esos hallazgos los que hacen que el turista cultural con el que Cozarinsky no teme confundirse pare la oreja, abra los ojos y se ponga a paladear, no los monumentos imponentes, ni los landmarks con mayúsculas, ni nada que encarne la pureza específica de un lugar o una época. Son detalles casuales, caprichos, incongruencias: gemas de un mestizaje risueño, cargado de cómica historicidad, que en alguna parte de su formidable obra ensayística Cozarinsky condensa en logotipos como Miserereplatz o Mitteleuropa-am-Plata.

Budapest, Lisboa, Viena, Tánger, Odessa, Buenos Aires, Foz de Iguazú, Estambul, París, Valparaíso: ricas o pobres, centrales o periféricas, asediadas por el turismo o soslayadas por trip advisor, las ciudades que insisten en los relatos de Cozarinsky son mercantiles, políglotas, multiculturales, abiertas “a todos los fantasmas”. Tienden siempre a la extraterritorialidad de la zona franca, con un mínimo de leyes y un máximo de circulación y contagio. Su modelo es la ciudad-zona internacional que encarnaron Tánger entre 1922 y 1956, cuando era el limbo de Jean Genet, William Burroughs y los Bowles; la Viena de posguerra que aparece en el film El tercer hombre, repartida por los aliados en cuatro zonas, y también Foz de Iguazú y la triple frontera paraguayo-brasileño-argentina (“Tres fronteras”), menos suntuosas y por eso, para Cozarinsky, más sexis. Están tramadas de razas, lenguas, culturas e historias dispares, que no siempre conviven en paz y no siempre encuentran la mejor manera de traducirse. Pero es en esa tensión, esas trasposiciones tartamudas, traidoras, donde Cozarinsky acecha los rastros de una ficción posible. De vuelta en su Viena natal luego de años de exilio en la Argentina del primer peronismo, el oscuro escritor austríaco de “Navidad del 54” titula su último libro —el único por el que lo premiarán— Kleine Schwarze Köpfe, tributo a la fuerza social y sensual con que lo fascinó la Buenos Aires de los cincuenta: los cabecitas negras. Si narrar es una pulsión cien por ciento urbana, es porque no hay espacio como la ciudad para engendrar y poner en escena esas adaptaciones, apropiaciones, traducciones salvajes, freaks impropios que encienden al narrador y lo empujan a desovillar, reconstruir, contar. Only connect: el principio de Forster, citado a veces por Cozarinsky para resumir la lógica de la ficción, descansa en rigor en una conexión previa, un nudo significativo donde confluyen la performance de la ciudad —el enigma de sus incongruencias— y la mirada, el oído, la imaginación siempre tangenciales del narrador, que reconoce en ellas el germen de un relato.

Trasplantes culturales, injertos que no terminan de prender, traducciones literales o indolentes, irrupciones salvajes en contextos de prestigio y solemnidad, grafías que mueven a la sospecha, acentos que no se veían venir, bellezas o portes o aires o citas que contradicen o se apartan del entorno en que aparecen (“Una mujer demasiado elegante para esa gastronomía, para ese decorado […]”): éste es el orden de anomalías que alimenta el deseo de narrar en los cuentos de Cozarinsky, la fruición del desvío que palpita en su poética. A Cozarinsky, viejo jamesiano (por ingrato que sea con El laberinto de la apariencia, el primer libro que publicó, un estupendo ensayo sobre Henry James que suele dejar de lado a la hora de reconstruir su prontuario de escritor), le importan mucho los mecanismos de la ficción. Su extraordinario ensayo sobre el chisme como forma narrativa (como ur-forma, habría que decir, en la medida en que hace derivar de ella toda lógica narrativa) debería presidir el gran corpus de textos de poética de la literatura contemporánea. Pero, a la hora de narrar, lo que le importa sobre todo es en qué momento nace una ficción, cuándo despega, en qué contexto, bajo qué luz, en qué condiciones algo —un dato histórico, una coincidencia de fechas, un viejo pasaje aéreo cuyo regreso nunca se usó— pierde su condición de realidad y es de algún modo enrarecido, raptado, alienado por un destino de ficción. De ahí la perspectiva siempre doble que tienen los cuentos de Cozarinsky: ficciones muy narrativas, llenas de peripecias, vueltas de tuerca, descubrimientos, reconocimientos decisivos, destinos que cambian en un instante de vértigo, que sin embargo incluyen una dimensión paralela, suerte de doble fondo o de anexo en el que el narrador nunca deja de pensar su relación con lo que está contando, evalúa la convicción o desconfianza que le inspiran sus materiales, calcula sus conveniencias en materia de distancia o proximidad y, sobre todo —punto crucial para el perspectivismo cozarinskiano—, toma decisiones de modulación, esos cambios de tonalidad que definen la “ficcionalidad” o el “documentalismo” del relato.

En “Navidad del 54” se lee: “Esta historia no tiene argumento, a menos que su argumento sea la Historia. Es apenas la huella de un instante, de una chispa provocada por el roce de dos superficies disímiles”. Todo Cozarinsky está como cifrado en esta cita: la tutela de Benjamin (“Adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro”), la pasión equívoca por la Historia, la hipótesis (el vértigo) de que la literatura pueda no ser más que la Historia intervenida, la idea —muy borgeana— de que todo cuento narra un instante y uno solo, pero no ése en el que el héroe conoce por fin su destino, y su identidad, y su verdad íntima, como en Borges, sino ése en el que comprende que lo que llama su vida y lleva su nombre es un híbrido inestable, provisorio, superposición de versiones no del todo confiables. Y en cuanto a las dos superficies disímiles que se rozan, ¿no es ése acaso el trabajo por excelencia de Cozarinsky, su vocación, casi su misión —de escritor, naturalmente, pero también de cineasta? En el papel como en la pantalla, contar es montar, articular dos planos que no estaban llamados a encontrarse, que incluso se repelen. En La guerra de un solo hombre (1982), Cozarinsky el cineasta pegaba imágenes de desfiles de moda y pasatiempos mundanos durante la Francia ocupada con fragmentos de los diarios de Ernst Jünger donde el escritor —también capitán del ejército alemán— describía con estetizado estupor el espectáculo de los bombardeos. El resultado, en las antípodas de cualquier denuncialismo de manual, era la visibilización, por un fenómeno de iluminación recíproca, de las nervaduras sutiles, a menudo paradójicas, por las que corría la sangre de la Historia, la Vida Social y la Literatura en la París de la ocupación alemana.

No hay nada que los relatos de Cozarinsky no se animen a montar, fieles a la idea de que el montaje de cine es apenas un caso particular de un principio general, ubicuo, activo en todos los órdenes de la práctica humana. Lenguas, países, imaginarios, textos, épocas, vidas, momentos de vida, rostros, gestos: todo se presta a esa operación de plegado y pegado, corte y sutura, que funde en un solo hacer al escritor, el cineasta, el historiógrafo diletante, el etnógrafo amateur, el viajero, el cronista… Cuando el narrador de “El ídolo de Beyoglu” dice “Treinta y cinco años más tarde”, lo que hace es mucho más que ofrecer una referencia temporal: es compaginar de manera abrupta, brutal, dos bloques de espacio-tiempo para observar cómo el presente ilumina el pasado, volviéndolo a la vez inocente y legendario, y cómo el pasado insiste en preñar al presente, dotándolo de un valor mitológico que de otro modo nunca tendría. De algún modo, el montaje es la continuación del tráfico por otros medios. Como el tráfico —principio de circulación y de comercio— desafía fronteras y promueve intercambios, el montaje se pregunta siempre qué hay del otro lado (de la imagen, del yo, del lugar, de la lengua, etc.) y hacia allí se lanza, apremiado por la necesidad, a la vez artística y ética, de desclasificar todo lo que sigue preso en las jaulas de la identidad, la pureza, la homogeneidad. Montar, en efecto, es hacer que las cosas dejen de ser lo que son, lo que están “llamadas” a ser, y dejen de estar donde están; es hacer que se muevan y muevan otras cosas, que entren en relaciones nuevas, armen alianzas inéditas, se mezclen. Montar es transmitir, que es la deuda última que los relatos de Cozarinsky, libres como son, se desvelan por saldar, sabiendo incluso todos los riesgos, arrogancias y malentendidos que acechan en el camino. Sólo hay una cosa que contar, en el fondo: cómo algo pasa de un lado a otro, de una mano a otra, de una época a otra, de una lengua a otra. Bienes, nombres, cuerpos, pasaportes, fotografías, chismes: el testigo en sí (en el sentido de El pase del testigo, título, por otra parte, de un libro de ensayos de Cozarinsky) puede no decir gran cosa; puede ser simple, banal, insignificante. Su recorrido, en cambio, es aventura pura: secreto, a menudo accidentado, siempre en zigzag, comunica mundos que se ignoran o rechazan, lugares que se creen únicos, tiempos que se dan por muertos. Ese pase es todo lo que tiene que pasar para que haya relato.

Alan Pauls

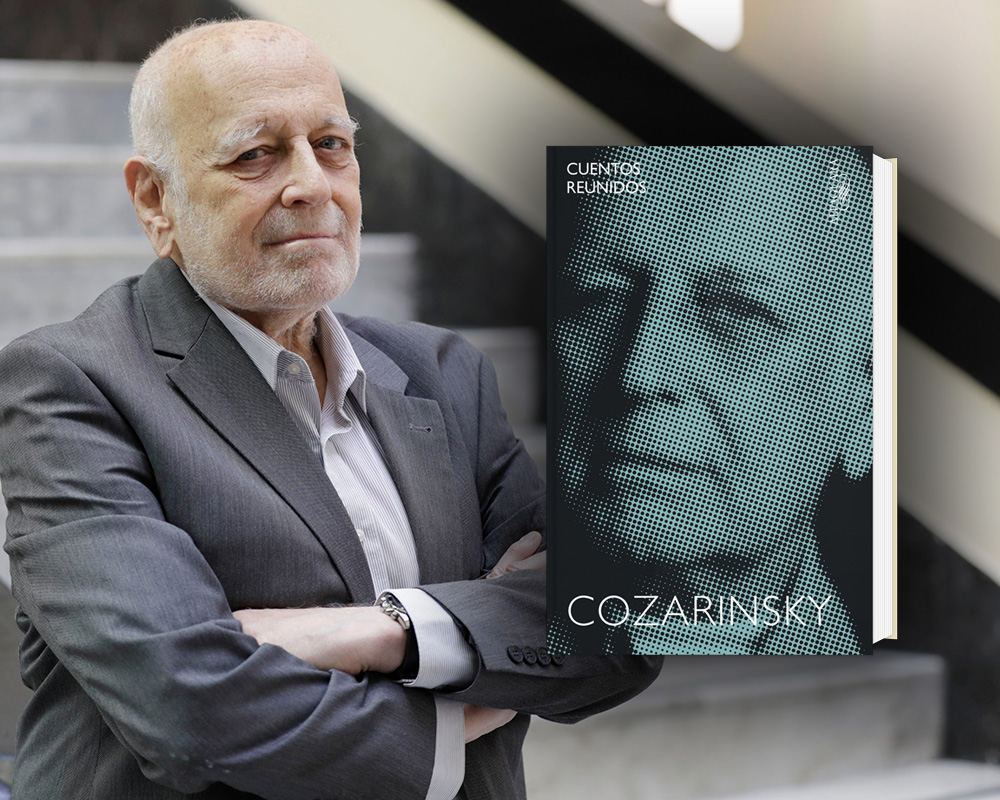

Título: Cuentos reunidos

Autor: Edgardo Cozarinsky

Prólogo: Alan Pauls

Editorial: Alfaguara

352 páginas