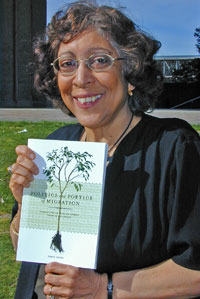

Revista Seda entrevistó a Parin Dossa, especialista en estudios de género, diáspora e Islam, quien nos propuso deconstruir la contraimagen de civilización construida en el cuerpo racializado de las mujeres musulmanas y ahondar en la reconstrucción de una memoria diaspórica.

Un debido, pero postergado análisis está pendiente. Es el que viene haciendo Parin Dossa desde hace años en el seno de la Universidad de Simon Fraser University. Contra la extendida visión occidental de la mujer de Medio Oriente como oprimida, la especialista busca desarticular esta imagen.

El punto inicial de discusión es el Orientalismo. Como Edward Said lo demostró, esta construcción ha sido utilizada por el mundo occidental para presentar a los musulmanes como la Otredad –la contraimagen de la civilización, del progreso, de la libertad encarnadas por Occidente-. El poder del Orientalismo no es abstracto. El Orientalismo es activamente desplegado para el avance de los intereses y el poder material, social y simbólico de Occidente. Es en este contexto que la imagen de la mujer musulmana y su velo es exhibida para presentar al Islam como una religión y cultura retrógrada, no evolucionada y opresiva para las mujeres. Creo que es importante destacar que el velo ha sido un accesorio de la vestimenta de las mujeres que se ha construido en clave negativa para resaltar el carácter oprimido de las mujeres en la cultura islámica. Sin embargo, el velo tiene múltiples sentidos y ha sido utilizado diversamente de acuerdo a contextos socio-históricos particulares. Por eso creo que considerar el velo como un símbolo de opresión es injusto. Puede ser leído como una forma de violencia. Si queremos progresar y vivir juntos y solidariamente en el mundo, necesitamos comprometernos en la deconstrucción de imágenes que sólo sirven para dividirnos. La obsesión occidental con esta construcción de la mujer musulmana que porta el velo y es vista como oprimida debe desarticularse por la justicia y la paz.

Parin Dossa ha realizado cientos de entrevistas a mujeres musulmanas que han vivenciado el desplazamiento forzoso por el escenario de extrema violencia como el caso de Afganistán, pero también por las persecuciones ideológicas o disensos con la República Islámica de Irán. La especialista nos comentó cómo se observa la reconstrucción de la propia historia en la diáspora.

Las mujeres musulmanas en la diáspora tienen un rol muy importante. La diáspora resulta de la experiencia del desplazamiento y pérdida del país de origen. En sus múltiples roles como madres, formadoras, asalariadas y ciudadanas, las mujeres llevan el peso de esta experiencia. Al mismo tiempo, están al frente de la reconstrucción de sus vidas. Al hacer esto, recurren a un repertorio de conocimientos generacionales y genéricos adquiridos no sólo en sus países de origen sino en el país que las ha recibido.

Las mujeres conforman el nexo entre la sociabilidad y la posibilidad de establecer vínculos entre grupos. El hecho es que el trabajo multifacético de la mujer en la diáspora no es reconocido por la sociedad. Ellas son generalmente silenciadas, a pesar de su profundo conocimiento del proceso de migración y asentamiento en un nuevo espacio. Su entendimiento proviene de un cúmulo de situaciones críticas que deben afrontar diariamente en el contexto diaspórico y global.

En suma, el entendimiento acerca de la vida de las mujeres –sus historias, sus memorias, y la reconstitución simbólica y social de sus hogares- tiene mucho que ofrecernos para buscar respuestas a las desigualdades e injusticias, a la orden del día.

Como ha señalado Homi Bhabha, existe un espacio intermedio y otro constituido entre el país de origen y el país receptor del inmigrante. Se trata de un tercer espacio en donde la memoria de la diáspora es explorada, indagada y reelaborada constantemente. ¿Cómo se construye una memoria del cuerpo?

La memoria es una fuerza poderosa. El pasado es recordado para dar un carácter político y un sentido al presente. Es a través de la memoria que se construye un tercer espacio o un espacio entre-medio donde dos o más culturas (la del país de origen y la de la diáspora) pueden unirse. Creo que puede decirse que este tercer espacio es el de la conversación y del diálogo abierto. Este es uno de los métodos por los podemos enriquecer nuestro entendimiento del mundo en un nivel más profuso. La conversación entre culturas puede revertir los estereotipos negativos y ampliar nuestra mirada del mundo. En estos tiempos donde la violencia se ha vuelto una epidemia, es necesario superar una noción de cultura monolítica y cerrada. En ese sentido, la memoria diaspórica puede ayudarnos a cruzar las fronteras y observar el mundo desde el otro lado de una construcción social dividida. Esto es especialmente relevante para la mujer musulmana que son sujetos de Otredad. Es a través de sus “cuerpos velados” que occidente transmite un mensaje de la cultura islámica como retrógrada o primitiva. Esta construcción política sirve para escindir simbólicamente y materialmente dos bloques: el mundo islámico y el mundo occidental cuando, en realidad, se trata mundos entrelazados.

Me interesaría indagar en estas narrativas alojadas en segundas lenguas….

Como la memoria, las narrativas son poderosas armas de significación a través de las que podemos comprender el mundo en que vivimos. Las narraciones contadas por personas comunes en espacios civiles iluminan zonas que han sido suprimidas y acalladas en detrimento de los intereses de grupos poderosos. La segunda o una lengua otra que no sea la materna habilita un espacio de reconstitución relevante que dispone de la experiencia del sujeto y de sus historias personales. En este punto, estoy pensando en la segunda generación de la diáspora. La narración en una segunda lengua puede ser matizada siempre que sus narradores se mantengan fieles a las experiencias adquiridas en un aquí (país de residencia) y en un allá (país de origen). En el curso de mi trabajo de investigación, he demostrado que la mujer musulmana ha jugado un papel estelar en evidenciar la interconexión de nuestros mundos.

En cuanto las principales amenazas que enfrenta un académico al tratar estas narrativas diaspóricas, ¿cómo evitar recaer en el poder discursivo del orientalismo en la producción de investigaciones académicas?

Mi disciplina, la Antropología, propone una aproximación al trabajo de campo. A través de nuestros métodos de etnología, ejercitamos la vigilancia sobre las voces de nuestros participantes en los proyectos de investigación. El hecho de maximizar la precaución para no apropiarnos de las historias de nuestros participantes es muy importante en nuestra disciplina. Los datos etnográficos están inmersos en las voces de los participantes. Es importante usar múltiples métodos para admitir personas que de otra forma hubieran sido silenciados. Las mujeres se incluyen en esta categoría, así como también, las minorías y las comunidades diaspóricas.

*Parin Dossa es Profesora de Antropología y Miembro Asociado al Departamento de Género, Sexualidad y Estudios de Género de la Universidad Simon Fraser. Su campo de estudio principal es la mujer musulmana en la diáspora. Esto la ha llevado a realizar múltiples proyectos como cuerpos racializados; narrativas testimoniales y memoria social; políticas implícitas de la narración; sufrimiento social y la violencia en la guerra y la paz. Asimismo, ha escrito dos libros Politics and Poetics of Migration: Narratives of Iranian women in the Diaspora (2004) y Racialized bodies, Disabling Worlds: Storied Lives of Immigrant Muslim Women (2009).