A principios de este año llegó a nuestro país una de las obras más interesantes en cuanto a lo que refiere al orientalismo. Ó-Yoné y Ko-Haru, publicada con el cuidado a que nos tiene acostumbrados Ediciones del Viento.

A finales del siglo diecinueve el joven oficial de la marina portuguesa Wenceslau de Moraes desembarca en Macao (China) y es destinado a la capitanía del puerto. En esa colonia se casa con una nativa, Vong-Io-Chann, con la que tiene dos hijos. Sobre China escribe algunos libros, pero cuando en misión oficial con el gobernador de Macao, visita el Japón (1887), se queda fascinado. Regresa en numerosas ocasiones, hasta que finalmente abandona a su familia china y se instala definitivamente en Osaka, de donde consigue que lo nombren cónsul. En el Japón conoce al amor de su vida, O-Yoné, cuyo fallecimiento prematuro dejaría en el marino una herida incurable. Para estar cerca de su tumba, deja entonces su puesto de cónsul y se retira a la ciudad natal de O-Yoné, Tokushima, donde conoce a una sobrina de aquella, Ko-Haru, la cual fallece también de forma dramática. Las páginas de Ó-Yoné y Ko-Haru, publicadas en aquellos años en «O Comercio do Porto» y rescatadas recientemente del olvido por Ediciones del Viento en su cuidada colección Viento Simún, relatan estos episodios y las impresiones que el exótico país dejaban en el decimonónico caballero Lisboeta.

Wenceslau de Moraes fallece en Tokushima el 1 de junio de 1929, veinticinco años después que Lafcadio Hearn, dejando como legado una de las obras más entrañables en lo que al orientalismo nipón respecta.

al Exmo. Sr. Francisco Gorjao

Una de las muchas interesantes manifestaciones de la psicología del hombre de Europa es sin duda el amor que muchos individuos, en países extranjeros y distantes, sienten por las civilizaciones exóticas. Y digo del hombre de Europa por parecerme que el sentimentalismo de otros hombres no se encuentra todavía estimulado en un tan alto grado de eficacia como para lanzarlos a semejante degradación…, pues bien cabe el nombre de degradación a este fenómeno.

Efectivamente, la misteriosa atracción del exotismo ha desviado un gran número de existencias de la rutina de la vida, ha subyugado a su capricho muchas actividades diferentes. No hablo, claro está, de las masas emigrantes que se expatrían por miseria, con la esperanza de algún bienestar ni de la chusma de los negociantes, impulsados por una única idea -la idea de la ganancia-, que pueblan las tierras extranjeras; ni de los misioneros religiosos, llevados por la fe o por obediencia a sus jefes a cambiar la patria por el exilio; ni tampoco de muchos otros forasteros, como por ejemplo, los marineros de los barcos, lanzados al azar a puertos remotísimos, o como por ejemplo los funcionarios diplomáticos y consulares que uno va encontrando por todo este mundo adelante en el ejercicio de sus carreras aventureras y en el disfrute de sus elevados sueldos. Cuando hablo de amantes del exotismo, me refiero a un grupo reducido de hombres, a aquellos que por el exotismo todo lo dan, a aquellos que por el exotismo todo lo pierden y a él se esclavizan, a aquellos que se sienten fatalmente atraídos por lo extraño y a lo extraño se encaminan; huyendo, si pueden, de su medio, yendo a identificarse en la medida de lo posible con su nuevo lugar, divorciados decididamente de las sociedades, tan diferentes, en donde nacieron y en donde pasaron sus primeros años de juventud.

Trascendentales, incomprensibles influencias hereditarias se habrán acumulado, durante incontables millares de siglos, en el barro humano con el que esos amantes del exotismo fueron moldeados; jamás se llegará a conocer, o incluso a suponer, la esencia sutilísima de tales influencias. Lo que yo creo que se puede asegurar desde ahora es que esos individuos nacieron ya enfermizamente incompatibles con la dosis de felicidad que su propio medio puede ofrecer, o bien que, por vicisitudes que sufrieron, se les tornó la patria una madrastra. Les falta el pan del espíritu; emigran, pues, lógicamente, como el labrador pobre de los campos a quien le falta el pan de la comida emigra para lejos en busca de sustento.

Pero hay todavía mucho más que decir. El amante del exotismo, generalmente un intelectual venido de las clases cultas, es también generalmente un esteta, consecuentemente un místico, un enamorado de la forma, del color, del perfume, del sonido, de todo lo que es belleza y arte. El culto de lo estético ha venido creando conversos que aumentan cada día. Las religiones caducan, se deshacen, se está comprobando. Ciertos temperamentos más sensibles, que deberían ser, si hubiesen venido a este mundo algunos siglos atrás, fervorosos adeptos de la iglesia de los papas, hieráticos pobladores de monasterios y de cenobios, son hoy simples y místicos estetas; es, en medio de la hipocresía, del egoísmo y de la indiferencia general de la época, el adviento de una religión que substituye a otra religión dentro del círculo reducido de los cultivadores de lo ideal. Ahora bien, siendo así, lo que se puede afirmar categóricamente es que la Europa de nuestros días es el medio más impropio para el culto de la estética, puro e ingenuo. Disciplinada por largos siglos de aburrido convencionalismo, reglada por estupendas innovaciones traídas del campo de la ciencia, dominando cuanto puede las leyes locales de la naturaleza, vendida al dinero, Europa será actualmente todo lo magnífica que se quiera, un grandiosísimo mercado por ejemplo, pero lo que ya no es, es un medio estético. ¿Belleza? Ya nada hay bello. Antros de indigencia y de crápula, chimeneas, oficinas, caserones, cinematógrafos, el paisaje cortado por las líneas férreas y el azul de cielo por hilos eléctricos. Incluso las mujeres son feas, feas como nunca lo fueron -¿o es la fábula de la zorra y las uvas la que me inspira?-, y encima se han vuelto antipáticas, gracias a los emergentes progresos feministas. ¿Arte? huyó de Europa, despavorida; permanecen en pie los templos, pero vistos sin fe se reducen a montones informes de granitos y de mármoles, con hileras de agujeros por ventanas. ¿Bellas-letras?, una miseria; léanse, por ejemplo, las bellas-letras portuguesas…

Sin embargo, belleza y arte existen todavía, allá lejos, muy lejos, a pesar de que la invasión occidental, religiosa otrora y hoy mercantil, dominadora y opresiva siempre, haya intentado por todos los medios destruirlas, desnaturalizando y desnacionalizando a los pueblos. En la inmensa África y, siguiendo siempre para el este, en el imperio de los sultanes, en la inmensa India, en la inmensa China, en el Japón y en las islas oceánicas, aún hoy se pueden encontrar refugios poco accesibles para los intrusos donde la naturaleza es magnífica y donde el arte es primoroso. Pero detengámonos ahí; porque, aún más para el Oriente, como los extremos se tocan, se pasa de pronto del Extremo-Oriente al Extremo-Occidente y caemos de improvisto en América, la gran América industrial, el primer emporio mundial del dinero y de todos los productos exportables, antítesis de todo a lo que el esteta presta culto.

Ahora, refiriéndonos al hombre europeo, aconsejan las más rudimentarias nociones de ciencia sociológica que el individuo del siglo xx debe sentirse parcela integrante e integrada del gran todo que es la Europa contemporánea y colaborar con ese gran todo lo mejor que pueda, aunque a veces se sienta despreciable, ridículo, pervertido. Desertar del propio medio es demencia y casi un crimen. A pesar de todo, muchos desertan, o por lo menos pretenden desertar. Son los amantes del exotismo, son los estetas, visionarios que siguen la estela de un ideal con el propósito de descubrir regiones desconocidas que ofrezcan a sus ojos en éxtasis la belleza y el arte que Europa les niega. Ni tan siquiera la mujer, eterno enigma vivo, hechicero y cautivador, los detiene ya en sus designios; convencidos –sin equivocarse, desgraciadamente- de que cualquier negra desnuda, de un terruño cualquiera de un palmar cualquiera, ostenta más belleza en su perfil y más arte en sus movimientos que la más hermosa dama que pisa las avenidas de las grandes ciudades europeas, caricaturesca y repelente en el aspecto de su vestir que la moda hoy le impone.

***

Yo algo puedo decir del exotismo japonés después de haber pasado en el Japón cerca de un cuarto de siglo de existencia.

El Japón fue, es aún, por excelencia, el país del exotismo, la delicia de los estetas, pues posee una naturaleza eminentemente prodigiosa en caprichos de formas y de colores, cada cual más sorprendente y encantador; posee en su conjunto una antigua y refinada civilización que creó un arte tal, en las pequeñas y grandes cosas -tal vez principalmente en las pequeñas cosas-, suficiente para convencer a un europeo iniciado de que el arte europeo no es nada en comparación con esta profusión encantadora de cosas y de gestos en la que la vida japonesa se desdobla y se deleita. En cuanto a la mujer japonesa, es de un encanto deslumbrante, deslumbramiento que proviene de su gracia física, de su arte de agradar y también de su kimono, que es el más armonioso vestido que las costumbres del mundo entero han inventado.

Es curioso observar que el exotismo japonés encuentra en los propios japoneses a sus más entusiasmados admiradores, lo que es extraño, pues debería entenderse que esta gente, en virtud del hábito de observar constantemente las mismas cosas, se sentiría inclinada a desdeñarle los primores. Los japoneses son verdaderos estetas, apasionados del refinamiento extremo, que resisten cuanto pueden a la ola de civilización occidental que viene azotando las costas del archipiélago y enfilándose por las ensenadas. Si el mundo oficial y el mundo industrial se muestran actualmente activísimos y habilísimos imitadores de los procesos europeos, la gran masa del pueblo es aún tan japonesa como lo era hace cincuenta años, hace cien; contraria a innovaciones, adorando sus costumbres, prefiriéndolas a las de los otros con el más altivo orgullo. ¡Bendito orgullo!

Con respecto a los es tetas de afuera, a los intrusos, no siempre sus opiniones, que es lo que interesa conocer, concuerdan entre sí. Es evidente que, siendo difícil, si no imposible, interpretar con palabras lo que los grandes amantes del exotismo hayan pensado del Japón, sólo podremos encontrar documentos que nos valgan en lo que estos estetas hayan escrito, si es que han escrito alguna cosa. Para el caso del Japón no faltan, afortunadamente, documentos: dos astros de primera línea del moderno mundo literario, por no hablar del mundo antiguo (de Mendes Pinto por ejemplo) y de otras estrellas de no menos importancia, dos astros de primera línea, Lafcadio Hearn y Pierre Loti, se ocuparon profusamente de esta materia.

Lafcadio Hearn, temperamento superlativamente sensible y delicado, viene de América, de la prosaica América, donde pasó algunos años de vida amarga y de privaciones. Llega al Japón por casualidad, lo adora, se entrega a él por completo. Aquí se casa con una mujer japonesa, crea una familia, cambia su nacionalidad inglesa por la nacionalidad japonesa, su nombre europeo por un nombre japonés: Koizumi Yakumó. Imparte lengua y literatura inglesas, con notabilísima eficiencia, en colegios y universidades del imperio. Muere a los cincuenta y cuatro años de edad, en Tokyo, en septiembre de 1904, habiendo permanecido unos catorce años seguidos en el Japón. Hearn, que ya había publicado libros -bellos libros impresionistas en América, anunciando ya entonces sus preferencias por el exotismo, publica en el Japón y sobre el Japón cerca de catorce volúmenes, todos ellos admirables por la forma, por el cuidado lenguaje, por la elegancia y sutileza de la observación, por la nota sentida; volúmenes que le dan el derecho, largamente regateado y costosamente adquirido, a ser hoy considerado como uno de los principales prosistas contemporáneos de Inglaterra -y sin duda de todas las literaturas- por una cierta emotividad exquisita, que es sólo suya. Cada uno de estos catorce volúmenes es una maravillosa colección de pequeños cuadros, recogidos de la vida íntima del pueblo, o un conjunto de estudios amorosos sobre los aspectos del paisaje, o sobre las costumbres y la índole de las gentes, o sobre sus religiones, o sobre sus leyendas[1], o sobre sus cancioneros, o incluso sobre los insectos y otros bichos, favoritos en esta tierra; el último volumen (dejando a un lado una obra póstuma) es una interpretación magistral de la sociedad japonesa, tal como hoy se encuentra constituida, moldeada bajo la poderosa influencia de las leyes étnicas y de instituciones remotas, siendo estas de origen nipónico o traídas del exterior.

En el principio de su último libro, Hearn escribe poco más o menos estas verídicas palabras: «La mayoría de las primeras impresiones sobre el Japón recordadas por viajeros son agradables. Efectivamente debe faltar algo, o debe haber algo muy rudo en la individualidad de aquel a quien el Japón no haya provocado una simpatía emocional. Esta simpatía es el secreto de un problema, y este problema es el carácter de la raza y de su civilización». En sus cartas íntimas, Hearn es todavía más franco; poco después de su llegada al Japón, escribe a un amigo: «Me siento inclinado hacia el Japón de una manera inexplicable. Es evidente, aunque la naturaleza aquí no es la naturaleza de los trópicos, que es tan espléndida, y selvática, y omnipotentemente bella, que yo experimento, en este momento en el que escribo, el mismo dolor de alma que sentí cuando me despedí de Martinica. Aquí hay una naturaleza domesticada que ama al hombre y se hace bella para él, vestida de unos quietos tonos de verde y azul, como se viste la mujer japonesa. Lo que yo amo en el Japón es lo japonés, la pobre, simple, humanidad de los campos. Esto es divino. Nada en este mundo se parece al ingenuo encanto natural que esto posee. Ningún libro hasta hoy aparecido ha dado idea de estas cosas. Y yo amo sus dioses, sus costumbres, su ropa, el trinar de sus canciones, parecidas a las canciones de sus pájaros, sus casas, sus supersticiones, sus desórdenes.. .».

Pierre Loti visita el Japón a bordo de navíos de guerra en varias ocasiones (en una de ellas tuve yo la buena suerte de verle). A Loti no le gusta el Japón, encuentra su paisaje mezquino, a su pueblo grotesco, su arte pueril, a sus dioses horrendos. Sin embargo, debemos al eminente impresionista algunas páginas, pocas, embebidas de verdadero sentimiento y simpatía sobre el Japón.

En cuanto al asunto especial de la mujer -tan del gusto de los estetas-, Hearn adora a la japonesa. Casi en cada página de sus libros se encuentra una referencia graciosa, o afectiva, a la hija de Nipón. En consideraciones más detenidas, en uno de estos libros, Hearn se complace en disertar sobre el encanto moral de la japonesa y dice así: «La mujer japonesa sólo puede ser apreciada en su país, preparada y perfeccionada por la educación de los viejos tiempos para la exquisita sociedad (en la que el encanto de su ser moral, su delicadeza, su suprema abnegación, su piedad y su confianza casi infantiles, su exquisita percepción del tacto, por todos los caminos y medios, para propagar la felicidad a su alrededor, pueden ser comprendidos y apreciados)». Después pasa a ocuparse del encanto físico; encanto, no belleza según el patrón occidental, pues ésta casi no existe en su raza. Dice así: «Buscar un ángulo facial que satisfaga los preceptos estéticos de Occidente es esfuerzo vano. Es también raro encontrar un bello ejemplo de aquella elegancia física, de aquella manifestación de economía de fuerza, que nosotros llamamos gracia, en el sentido griego de la palabra. A pesar de todo, hay encanto en esto, mucho encanto, tanto en el rostro como en las formas: un encanto de infancia, infancia con su característica fisonomía del esbozo blando y vago (éffacé, como un artista francés le llamaría), infancia antes de que los miembros se hayan desarrollado completamente, mostrándose ligeros y gráciles, con admirables manos pequeñitas y pequeñitos pies». Y termina: «Este maravilloso modelo no está extinguido, aunque tienda seguramente a desaparecer. Un ser humano así, tan bien formado para el servicio de los dioses y de los hombres, de manera que cada latido de su corazón es un deber, cada gota de su sangre una simpatía moral, no estará menos desplazado, en un futuro mundo de concepción egoísta, que un ángel en el infierno».

Sobre el mismo asunto, la mujer, Pierre Loti dice lo siguiente: «¡Qué feas, estas pobres pequeñitas japonesas!». Y su famoso libro Madama Crisantemo[2], donde muchos lectores ingenuos juzgaron ver personificado el tipo de la musumé, la muchacha japonesa en general, no es más que la descripción humorística, ampliamente salpicada de chuflas, de los amores del autor con una esposa a corto plazo que un lavandero de Nagasaki, que lavaba la ropa de a bordo, le recomendó. «Una cierta Madame Chrysantheme a quien los simples obreros no querían aproximarse», dice juiciosamente un escritor indígena, Hitomi.

Loti, decididamente, no comprendió el Japón. ¿Y por qué? Porque, llegado a Nagasaki, su sentir venía ya emocionado por los paisajes y por los amores paradisíacos de las islas de Oceanía, y porque, principalmente, el delicioso bohemio ya anteriormente se había embebido del exotismo de Estambul, el barrio indígena de la maravillosa ciudad de Constantinopla donde permaneció largos meses y amó ardientemente a una mujer de harén… Loti, por el corazón, es tal vez un turco; nunca será un japonés. Para aclarar todavía más el asunto, debe añadirse también que la afectividad del impresionista fran~s, comparada con la de Lafcadio, se muestra grotescamente sensual. Además, el mar le dio el amor por los horizontes azules sin fin, por las trágicas tempestades caóticas; las delicadezas mínimas, que en el Japón tanto priman, deberán haberle pasado inadvertidas.

De Lafcadio Hearn, falta decir que, aunque su amor por el Japón transluce en todos sus libros, desde el primero hasta el último, sus cartas íntimas, de una colección indiscretamente hecha pública, denuncian por el contrario una disminución de estima, a veces franca acritud contra el país que le había cautivado el alma. Es que la religión del esteta afloja con el aflojar de las fuerzas. El es teta es un enamorado… y raras veces se ve a los viejos obstinados en proseguir por las veredas tortuosas de la pasión. Dígase aún que, en el prolongado contacto con el exotismo, el hombre de Europa reconoce, generalmente tarde y con disgusto, que una gran barrera moral lo separa del pueblo con el que quiso convivir, al que quiso amar y por el cual quiso ser amado: es la barrera racial, es la aversión instintiva, firme (a pesar de que utopías contrarias estén ahora muy de moda), que separa al hombre de una raza del hombre de otra raza. En el Japón, el europeo será siempre el keto-jin, el salvaje barbudo.

***

Olvidaba una nota interesante.

Cuando se quiera adquirir conocimiento, dentro del campo del que hablo, con otro nombre ilustre más, léase a Edmond de Goncourt. Un verdadero esteta, un verdadero enamorado del exotismo… que nunca salió de su casa, en París; lo que no impidió que publicase, en varios libros suyos, muchos hermosos comentarios, mezclados con algunos errores, sobre muchas hermosas cosas del Japón.

Un caso curioso: hace aproximadamente treinta años, un joven médico francés, residente en Yokohama, se dirigía por carta a Edmond de Goncourt, informándole de que había sido la lectura de uno de sus libros, Soeur Philomene, lo que le había hecho decidirse por la carrera médica y de que había sido otro de sus libros, La Maison d’un Artiste, lo que lo llevó a expatriarse al Japón. Ejemplo esclarecedor de la influencia inconsciente del maestro, del delicado esteta sedentario, impulsando a la aventura a un discípulo fervoroso.

***

¿Qué más quiere el lector saber sobre este asunto? ¿Quiere que le cuente mis impresiones personales de amante del exotismo, aquí, en este Japón, donde tantos años de mi vida han transcurrido y donde, en breve, según la mayor suma de hipótesis probables, me moriré? ¡Oh, es un honor excesivo para mí, con el que no puedo, después de haberle hablado de Lafcadio, de Loti, de Goncourt! ¿Y qué podría yo decirle, francamente? La emotividad explota, el corazón late con fuerza, el alma vuela… ¡pero qué difícil es encontrar palabras que traduzcan todo eso, nuestro estremecimiento de un instante, el enjambre de pequeños misterios íntimos, huidizos! A pesar de todo, para satisfacer de cualquier manera la curiosidad benevolente de una docena -como máximo- de amigos que me queden, entre conocidos y desconocidos, aquí dejo consignadas unas breves notas sueltas.

Pronto, muy pronto, me conmovió y me sedujo el encanto del exotismo. ¿Por qué? No lo sé. Pienso que, marcado mi temperamento desde el momento de nacer por esa tara, no me sentía bien en donde me encontraba, pedía alas a la quimera, para huir lejos, muy lejos. Y huí, y volé, y fui dejando jirones de alma (porque el alma se rasga y se da cuando se ama), a lo largo de todo el mundo exótico: por el océano inmenso, aguas y cielo, por el África selvática, por Egipto, por Argel, por Zanzíbar, por Adén, por Colombo, por Singapur, por Bangkok, por Saigón, por China, por Java, por Makassar, por Timor y todavía más… y todavía me había reservado el destino otras emociones: llegué al Japón. Lo amé en éxtasis de delirio, lo bebí como se bebe un néctar.

A pesar de todo, yo nunca he experimentado la sensación plena de gozo, del placer que lo domina todo, triunfante. Yo nunca, en el Japón ni en ninguna otra parte, me he sentido plenamente feliz, sin duda por la incompetencia e incongruencia de mis dotes afectivas. El encanto de las cosas despierta siempre en lo íntimo de mi ser un sufrimiento desconocido, la impresión de dolor por una catástrofe sufrida o por sufrir: sufrida, tal vez, en otra vida ya vivida; por sufrir, tal vez en futuros días de mi vida actual, tal vez en otra vida que ha de venir. ¿ O tendré yo el extraño don de sufrir, por inducción, el dolor de los males que hieren a otros seres?

Bien. Fueron pasando los años, se fueron sucediendo las sorpresas, las maravillas, y también los reveses, como generalmente le sucede a todo el mundo. ElJapón me habría de conceder todavía el privilegio crucificador de asistir, en cortos intervalos de tiempo, a dos agonías, a los gestos convulsos.y a los gemidos punzantes de dos mujeres en la flor de la vida y de los deseos, que morían a mi lado después de que yo hubiese pedido a la muerte que las dejase.

Mi religión de esteta, la cual, ya desde mucho tiempo atrás, venía anunciando mi tendencia a dejarme tomar por los hechos y las apariencias, principalmente la noción melancólica de la fugacidad de las cosas, del aniquilamiento como ley suprema, a la que todo se somete, transitó entonces hacia otra creencia: la religión de la saudade, que es también una religión estética, pero de una estética retrospectiva, que lleva a la pasión por lo bello, por lo bueno, por lo consolador, por lo que fue y ya no es.

El Japón fue el país donde yo llevé una vida más espiritual, donde mi individualidad pensante más vio alargarse los horizontes del raciocinio y de la comprensión, donde mis emociones más latieron en presencia de los encantos de la naturaleza y del arte. Sea pues el Japón el altar de éste mi nuevo culto -la religión de la saudade- el último, por cierto, al que tendré que prestar amor y reverencia.

TOKUSHIMA, junio de 1919.

Biografía

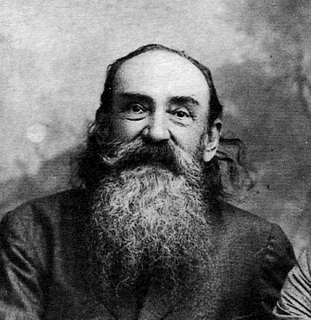

Wenceslau de Moraes nació en Lisboa en 1854. Estudió en la Escuela Naval, y como oficial navegó en barcos de la armada portuguesa visitando las costas de África, América y Asia. Fue destinado a la capitanía del puerto de Macao en 1885, donde ejerció también labores docentes en el recién fundado liceo portugués. En esa ciudad se casa con una china, Vong- Io-Chann, con la que tiene dos hijos. En 1887 visita el Japón junto al gobernador de Macao, siendo recibido por el emperador Meiji, y conoce Nagasaki, Kobe y Yokohama. Regresa en varias ocasiones entre 1893 y 1896, hasta que finalmente abandona a su familia china y deja Macao definitivamente. En 1899 es nombrado cónsul de Portugal en Hiogo y Osaka, donde ejerció hasta 1913, fecha del fallecimiento de su amada Ó-Yoné Fukumoto. Se traslada entonces a la ciudad de ésta, Tokushima, donde conoce a su sobrina Ko-Haru, que también moriría de tisis. Allí pasa Wenceslau sus últimos años escribiendo estas páginas. Murió el 1 de junio de 1929. Hoy, en aquella ciudad, donde se le ha levantado una estatua, es reconocido y admirado.

[1] El Niño que Dibujaba Gatos y Otros Cuentos Japoneses, de Lafcadio Hearn. Ediciones del Viento, La Coruña, 2004.

[2] Madama Crisantemo, de Pierre Loci. Ediciones del Viento, La Coruña, 2006.