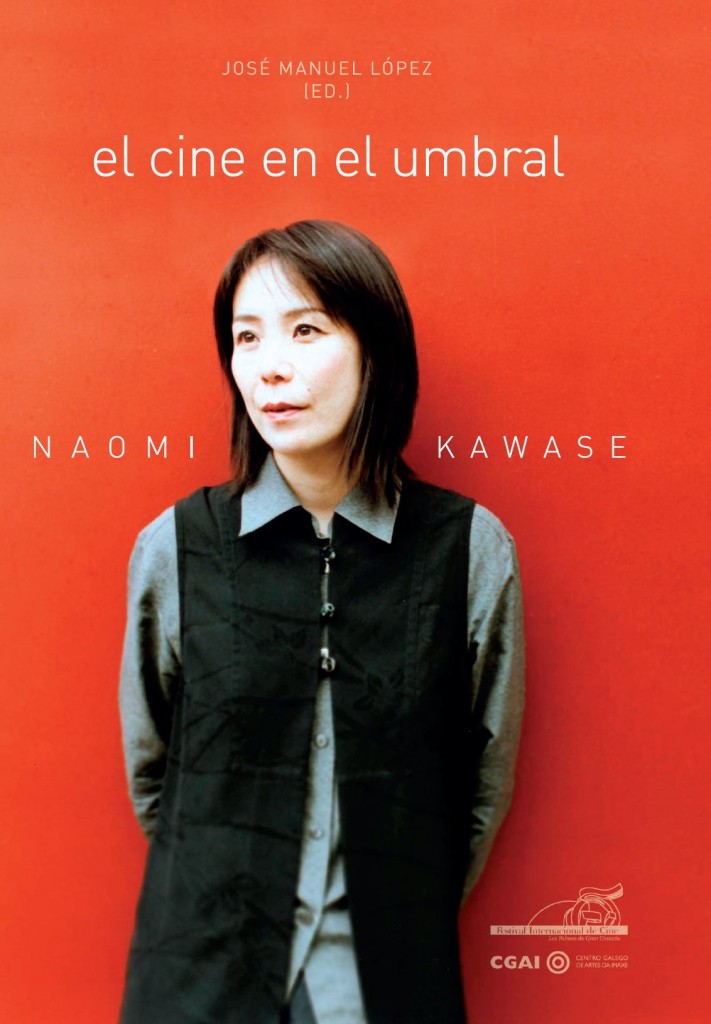

La siguiente entrevista cierra el libro El cine en el umbral. Naomi Kawase de T&B editores y que acaba de ingresar a nuestro país entre otras obras de esta destacada editorial. Con José Manuel López a cargo de la edición del volumen, el presente trabajo se erige como el más completo editado en idioma castellano sobre la filmografía de esta destacada cineasta japonesa. Las siguientes preguntas cierran el volumen y fueron realizadas por correo electrónico en enero de 2008 por su compilador como complemento a la entrevista de Aaron Gerow –también presentada en el volumen- que abarcaba desde las primeras obras de Naomi Kawase hasta Luciérnaga (Hotaru, 2000). Por ese motivo, se centrarán exclusivamente en sus últimas obras, desde Cielo, Viento, Fuego, Agua, Tierra (Kyakarabaa, 2001) hasta su último proyecto titulado provisionalmente Donichi füsui[1] que, a fecha de publicación de este libro, se encuentra en fase de montaje. Agradecemos a T&B editores que no cejan en su interés por el séptimo arte, a José Manuel López por su excepcional trabajo y a la gente de Proeme por facilitarnos este material. (El material que sigue fue reproducido con autorización en revista Seda en el año 2010, lo ponemos a disposición de los lectores una vez más en esta nueva etapa).

Muchas cosas han sucedido en tu vida en los últimos años y algunas de ellas las hemos podido ver en tu cine: tu padre ha fallecido, tu tía abuela se ha ido haciendo mayor, ha nacido tu hijo… Me gustaría que comenzaras contándonos cómo es en la actualidad tu entorno familiar más cercano.

Vivo con mi marido, con mi hijo que va a cumplir 4 años en abril y con mi tía abuela que cumplirá 93 años el próximo marzo. Los días laborables, mi tía abuela va al centro de asistencia pública de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Mi hijo está en el colegio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Así que los fines de semana intento controlar mi agenda laboral al máximo para poder estar con la familia. Últimamente, como los síntomas de demencia senil1 de mi tía abuela avanzan con rapidez, una asistenta doméstica, una cuidadora pública o algún colaborador del trabajo la cuidan y acompañan de vez en cuando para que no esté sola. Así mantengo el equilibrio un día tras otro.

En Cielo, Viento, Fuego, Agua, Tierra recuperas imágenes de En sus brazos (Ni tsutsumarete / Embracing, 1992) y Caracol (Katatsumori, 1994), y también algunos momentos importantes de tu vida como la Cámara de Oro en el Festival de Cannes para Suzaku (Moe no suzaku, 1997). ¿Sentías la necesidad de echar la vista atrás como si con la muerte de tu padre hubiera cerrado una etapa de tu vida?

Cuando estaba rodando Cielo, Viento, Fuego, Agua, Tierra, que es la continuación de En sus brazos, al enfrentarme a la realidad de la muerte de mi padre, la película se convirtió en una película cuyo «objeto» se había desvanecido. Entonces entrevisté a la gente más cercana a mi padre, pero algo no encajaba: ¿cuál era su verdadera forma de ser, qué le había hecho diferente de las demás personas, en qué se había equivocado? Al final decidí centrarme en la imagen de mi padre que habitaba en mí misma; es decir, dirigir la cámara hacia mi interior. Ese acto significó revisar mi pasado y, al mismo tiempo, fue una manera de despedirme de él.

En la escena inicial te preguntas con voz angustiada: «Estoy mirando. ¿Dónde está todo el mundo?» y sólo obtienes como respuesta «el silencio del mundo» del que habla su título francés…

Fue un período muy duro. Después de recibir la Cámara de Oro, me casé de forma bastante repentina con el productor de Suzaku-. Cuando me divorcié en el año 2000, estaba decidida a abandonar el cine. Eso hubiera supuesto mi muerte moral ya que sólo consigo expresarme a través del cine y mi relación con él es también mi forma de relacionarme con la vida, el reconocimiento mismo del hecho de vivir. Por la terrible experiencia del divorcio de mis padres había decidido que yo jamás me divorciaría, por eso mi divorcio me producía un profundo dolor. En ese tiempo duro y confuso me encontré con el productor de la película, Luciano Rigolini3 que me insistió en que tenía que seguir haciendo cine. Esa es la esencia de la charla que mantengo con el tatuador en la película, después de decirle que quiero hacerme un tatuaje como el de mi padre, sobre el amor y la creación. Creo que, hasta cierto punto, es posible compaginar el amor y el mundo de la creación aunque al final, por supuesto, es algo que resulta imposible. Por eso, manteniendo el convencimiento de esa elección imposible, deseaba que mis obras llegaran hasta el final, a sus últimas consecuencias.

Es una escena compleja en la que introduces nociones de puesta en escena y planificación que, ciertamente, pareces querer llevar al extremo.

Fue una escena muy complicada de rodar, no sabíamos muy bien cómo concluirla pero no hay nada tan aburrido como rodar de forma repetitiva una escena cuyo fin es fácil de imaginar para cualquiera. El cámara no sabía nada de lo que iba a suceder y me comentaron después que, cuando filmaba los pinchazos del tatuador en mi brazo, hubo un momento en que se sorprendió al descubrir una medio sonrisa feliz en mi cara. Tengo una idea muy clara cuando filmo: en esos momentos vivo en la película y esta inmersión tiene sus efectos también en mi vida «real». Y lo contrario también puede ocurrir. Por eso, si tuviera que elegir ahora entre ambos, entre el amor y la creación, elegiría el «amor». Sí, el amor, el amor hacia lo que es realmente importante para vivir. Pero, aún así, creo que es una pregunta que me plantearé nuevamente más de una vez en el futuro y trataré de encontrar la respuesta en cada momento. Quizá porque es una pregunta que, en el fondo, no tiene respuesta.

Y después de esa escena tan intensa, la película termina con ese plano en el que te alejas corriendo desnuda campo a través con un dibujo en la espalda, como si te hubieras reconciliado al fin con tu padre y pudieras continuar tu camino. Háblanos de lo que representa ese dibujo (y hablo de «dibujo» porque no estoy seguro de que sea un tatuaje de verdad).

Si el tatuaje era verdadero o no, no es un tema importante. Creo que aquel tatuaje era mi despedida de mi padre, una especie de funeral en su honor. Era una elección: con el tatuaje grabo la existencia de mi padre sobre mí y seguiré viviendo, aunque realmente no había elección posible; sin tatuaje o con tatuaje viviré con la memoria de mi padre para siempre. Sea como sea, un mundo inimaginable me espera en el futuro y quiero caminar hacia él, en cuerpo y alma, con los brazos abiertos.

Y, finalmente, lograste que tu madre participara en una de tus películas, aunque sólo la escuchamos y nunca llegamos a verla. ¿Fue una condición que ella te puso?

Sí, fue una petición de mi madre. Ahora tiene una nueva familia y no quiere romper la armonía de su familia. No obstante, en un futuro me gustaría describir mi relación con ella. Mejor dicho, siento el impulso de describirla.

Quizá sea un impulso similar el que te lleva a retomar el tema del padre ausente unos años después en la ficción de Sombra (Kage, 2004), donde un hombre le revela a una joven que es su verdadero padre mientras la filma.

Si no puedes eliminar el sentimiento de pérdida y la soledad de tu corazón, éste puede quedar vacío para siempre. Pero creo que es posible encajar el golpe y aprender a convivir con ello. La ausencia de mis padres biológicos era una realidad imposible de cambiar pero, como dije antes, creo que es posible encauzar el reconocimiento de la pérdida a través de la creación. Podría decirse que vuelvo una y otra vez sobre este tema en mis películas precisamente para cambiar mi relación con esa ausencia, ¿no crees?

Supongo que la aparición en tu vida de tu hijo Mitsuki debió de ser una gran ayuda. Por ejemplo, en tu diario en internet podemos leer: «¡La vida está llena de sorpresas! El año pasado estaba viendo los fuegos artificiales de Sumidagawa yo sola. Pero este año tenía a Mitsuki entre mis brazos y vimos los fuegos los dos juntos».

De un hijo hay muchas cosas que recibir y aprender. Gracias a él, he aprendido que hay otra vida que quiero proteger, aunque en ello vaya mi propia vida.

Me gustaría que nos hablaras de la escena del parto en Nacimiento/Madre (Tarachime, 2006) cuando un instante después de nacer Mitsuki pides la cámara para filmar el corte del cordón umbilical. Me parece un bello gesto plenamente consecuente con toda tu obra anterior, pero cuéntanos cómo preparaste esa escena. ¿Estaba previsto que cogieras la cámara o fue algo instintivo?

Fue algo instintivo. De repente, le quité la cámara a la persona a quien pedí que filmara ese momento. Es difícil de explicar, pero algo me impulsó a rodarlo con mis propias manos. Sorprendentemente, pude sujetar la cámara con firmeza y ajustar bien el plano así que, al verla, parece que no hay ninguna oscilación de la cámara. En momentos así, me doy cuenta de que la fuerza del ser humano es milagrosa. La grabación del parto fue precisamente la primera escena que tuve claro que iba a formar parte de la película. A partir de ahí empecé a desarrollar el resto, observando cuidadosamente mi vida rutinaria, realizando rodajes adicionales y el tiempo propio de la vida diaria se convirtió de manera natural en el eje que estructura toda la película.

Cuando nos encontramos en el Festival de Cine Documental de Lisboa de 2006 me comentaste la admiración que sientes por el cine de Víctor Erice. Me pregunto si has podido ver Alumbramiento (2002), un cortometraje que comparte esa preocupación por el tiempo cotidiano que se ve alterado por un suceso fuera de lo normal. ¿Ha sido importante el cine de Víctor Erice en tu formación como cineasta o en los años en los que impartías clases de cine?

He visto muchas veces El Espíritu de la Colmena. Lo que me fascina de esa película es la intensidad que hay en su interior. Recuerdo perfectamente las cosas que veían los ojos de Ana, la oscuridad tan intensa de algunas escenas que casi cortaba el aliento y también la secuencia en el bosque… Me identifico mucho con ese ambiente y con la forma que tiene Erice de rodar, sin someterse a ninguna exigencia de nada ni de nadie, rodando lo que desea rodar en cada momento según su propio criterio.

En todas tus últimas películas, la presencia de la muerte es un elemento muy importante. Pero es quizá en La danza de los recuerdos (Tsuioku no dansu / Letter from a Yellow Cherry Blossom, 2002) donde su presencia es más palpable pues la película registra la enfermedad terminal de Kazuo Nishii. ¿Puedes contarnos cómo surgió y cómo afrontaste un reto tan delicado?

Un día recibí una llamada de Nishii y me pidió que filmara el fin de su vida. Hasta entonces, apenas habíamos hablado en un par de ocasiones pero él conocía mi trabajo en profundidad. Así que le pregunté: «¿Por qué yo?», a lo que él me respondió: «Tengo una corazonada y confío en que harás un buen trabajo». No me atreví a decir que no a una persona que sabía que le quedaban dos meses de vida. Así que cancelé todos los trabajos que tenía en ese momento y, al día siguiente, fui a la habitación del hospital con la cámara y filmé su vida hasta el final.

Siempre te has acercado mucho a las personas y los objetos que filmas pero parece como si en los últimos años tu cine se hubiera vuelto todavía más explícito, casi impúdico. Me refiero por ejemplo al «interrogatorio» a tu tía abuela en Nacimiento/Madre cuando ésta rompe a llorar, al desgarro emocional de Sombra o a los momentos especialmente duros de la enfermedad de Nishii en La danza de los recuerdos que filmas sin apartar la cámara. ¿Cómo te planteas hasta dónde debes llegar a la hora de acercarte a la intimidad de otra persona?

Revelar todo de uno mismo es un acto muy valiente que provoca, inevitablemente, cambios en nuestro interior. Es una experiencia muy intensa, y sólo a partir de la comprensión de esta experiencia personal es posible acercarse a la intimidad de otra persona. Vivimos en un mundo en el que el ámbito privado se protege celosamente pero hay ocasiones en las que exponer la intimidad de una persona puede producir una unión más profunda con los demás. Por eso creo que la intimidad no sólo debe ser protegida sino que, en ocasiones, también debe ser revelada. Pero para ello es indispensable, por supuesto, que exista una relación de verdadera confianza entre dos personas, basada en el entendimiento y el respeto mutuo.

Si algo sorprende al espectador de Sombra es la intensidad emocional que lograste entre los personajes, ¿cómo conseguiste esa respuesta de los actores?

En el caso de Sombra, entregué versiones distintas del texto a los técnicos, al cámara y a los actores. El rodaje se hizo en un solo día. Por la mañana, hicimos las pruebas pertinentes y sólo por la tarde, cuando todo estaba preparado, entregué el guión que aclaraba que el actor era el padre. Pero sólo se lo di al cámara. En realidad, el actor tenía una hija a la que no veía desde hacía mucho tiempo y el padre del cámara tenía la misma edad que el actor cuando murió. Con todas estas circunstancias especiales presentes, conseguí que el rodaje se convirtiera en una experiencia emocional en la que todos estos sentimientos afloraron al exterior.

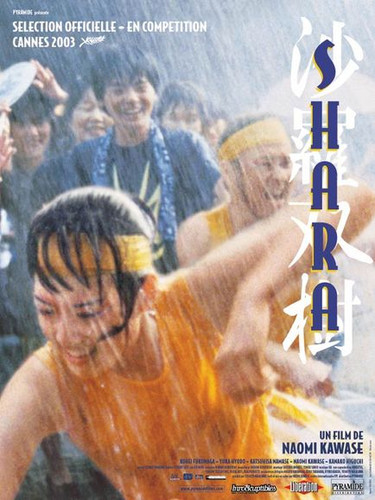

Esos momentos de especial dureza tienen siempre su contrapartida en tu cine en otros momentos de celebración y alegría. Uno especialmente deslumbrante es el baile colectivo en el festival Basara de Shara (Shara sóju, 2003). Me gustaría que nos contaras cómo preparaste el rodaje de esa secuencia fundamental: si se filmó en una sola toma, si hubo ensayos previos o cómo preparasteis la aparición de la lluvia.

Rodamos el mismo día del Festival Basara pero el público de la calle eran extras. La lluvia era artificial pero no hubo pruebas previas, todo salió a la primera. El director de fotografía [Yutaka Yamasaki] rodó la escena en una sola toma, tal y como yo quería, y creo que el resultado fue excelente. El baile fue una creación mía. Intenté crear un ritmo que pudiera representar los sentimientos de los personajes de la película, un baile lleno de energía y vitalidad, y la lluvia sirvió como elemento catalizador para esos sentimientos que terminan empapando a los personajes y al público asistente. El resto de los participantes en el desfile son grupos de baile reales. Creo que danzaron como si hubieran estado en el verdadero Festival Basara.

Quería preguntarte por la importancia de la tradición, las ceremonias y los rituales en tu cine. Supongo que el haberte criado en Nara habrá influido de manera definitiva en ello.

Nara es la ciudad más antigua de todo Japón. Se podría decir que es la ciudad que todos los japoneses reconocen íntimamente en su corazón como su ciudad natal. Sus bosques y templos budistas son un legado natural y cultural universal. La gente que vive aquí defiende, protege y conserva, como si se tratase de un tesoro, la tradición, la cultura y las ceremonias de nuestros ancestros. Y asume estas cosas no como algo especial sino natural, algo cotidiano que está presente en su día a día. Así que imagino que como he nacido y me he criado aquí, tengo asumido este sentimiento como una parte más de mi cuerpo.

Tu cine se cierra a día de hoy en El bosque del luto con Shigeki acurrucado en la tierra y la actriz Machiko Ono mirando al cielo (como ya hacía en Suzaku y Caleidoscopio [Mangekyo, 1999]). Tus personajes vuelven una y otra vez a los elementos naturales, ¿qué les ofrece la naturaleza, qué te ofrece a ti como persona y como cineasta?

La naturaleza es grandiosa, maravillosa. Los seres humanos pensamos que podemos realizar cualquier cosa que nos propongamos, que podemos crear nuestro propio camino con absoluta libertad. No es cierto, creo que no existe nada tan insignificante como el ser humano. Pero también se puede decir, al mismo tiempo, que reconocer esa pequeñez nos hace grandes. Intento que mis personajes personifiquen el crecimiento humano en esos términos. Por ejemplo, algunas veces, al pasear por el bosque y observar las hojas mecidas por el viento, se me han saltado las lágrimas. Creo que hay ocasiones en que la naturaleza y las lágrimas fluyen por igual y esas lágrimas, esas «lágrimas de la tierra» por así decirlo, expresan el respeto y el temor que los seres humanos profesamos a la naturaleza.

La ausencia o el luto son dos temas centrales en tu obra y están muy presentes también en otros cineastas japoneses nacidos en los años sesenta como Shinji Aoyama, Nobuhiro Suwa o Hirokazu Kore-eda. Creo que tu obra tiene interesantes puntos en común con la de estos cineastas pero, ¿sientes tú esa afinidad o cercanía «generacional»?

Ellos son un poco mayores que yo, más o menos 8 años. Por lo tanto, como las películas que hemos visto y el ambiente en el que hemos crecido es distinto, nuestros referentes también lo son. Además, ellos comenzaron en el mundo de la creación cinematográfica aprendiendo de los directores de la generación anterior, al contrario que yo, que empecé a rodar de forma autónoma e intuitiva, tratando los temas más cercanos a mí. Por lo tanto, ellos comparten un posicionamiento teórico sobre el cine, que podríamos describir como masculino y muy «lógico», del que yo carezco. Incluso alguna vez me han «reñido» amistosamente como a una hermana pequeña.

Sombra y Nacimiento/Madre están rodadas con cámaras digitales pero en esta última insertas unas breves escenas que parecen rodadas en Súper 8 y el contraste entre ambos formatos es de una gran belleza. En un cine íntimo como el tuyo, ¿qué ventajas ofrecen las cámaras digitales? Y al mismo tiempo, ¿qué te siguen ofreciendo las pequeñas cámaras analógicas?

El digital me permite improvisar. Puedo grabar el sonido simultáneamente y capturar lo que me rodea de una manera muy espontánea y real. Por otro lado, las imágenes rodadas en 8 mm., un formato, digamos, más doméstico y familiar, me permiten expresar mejor mis recuerdos y mis sentimientos a través de su textura y su luz tan especial. Por eso, porque dan forma a mi mapa sentimental, los 8 mm. son mi formato más querido.

Ya para finalizar, estás inmersa en una nueva película titulada provisionalmente Donichi füsui (un proyecto que previamente se tituló If Only the Whole World Loved Me / Sekaijú ga watashi o suki dattara ii no ni). Según los pocos datos que han ido apareciendo se tratará de tu primera comedia y también tu primera película rodada fuera de Japón (en Tailandia). ¿Puedes contarnos algo más sobre este proyecto?

Al final no ha sido una comedia. Como era mi primera experiencia de rodaje fuera de Japón, al principio no estaba muy segura de poder entenderme bien con el equipo tailandés. Pero todos eran excelentes profesionales y, conforme avanzaba el rodaje, fui encontrándome muy a gusto. En nuestros planes está finalizar su producción en marzo y distribuirla en Japón a finales del verano. La película trata de Ayako, una chica de 29 años que un día tiene un extraño sueño en el que parece estar en un cálido país asiático, rodeada de gente desconocida que celebra una ceremonia solemne. Ayako decide averiguar el sentido de su sueño, y parte hacia ese país desconocido que resulta ser Tailandia. Ayako termina en una aldea que se encuentra a una hora en tren al sur de Bangkok, un lugar con cierto aroma nostálgico. Las casualidades se suceden y Ayako empieza a vivir en casa de una tailandesa de 36 años, Amari, que da clases de masaje en su casa. Es un drama que se desarrolla entre seis personas: Greg, un actor gay francés de 31 años; Marvin, un taxista tailandés de 42 años amigo de la infancia de Amari; Toy, el hijo de Amari de 6 años de edad; la madre de Amari; y por último, Amari y Ayako. Superando las barreras del idioma, las relaciones entre todos ellos van forjándose con el antiguo ceremonial de los masajes tailandeses como hilo conductor.

[1] Esta película terminó de realizarse bajo el título de Nanayomachi, y actualmente la cineasta ha presentado ya un par de trabajos más: una colaboración con Isaki Lacuesta, «In between days»; y el segmento «Koma» en la película colaborativa coreana «Visitors». Agradecemos la corrección y aclaración al Sr. José Montaño.